미국 전방위 통상 공세…정부 '속수무책'

삼성·LG전자 세탁기에 세이프가드 발동 예고

한국 통상당국이 트럼프 '미치광이 전략' 빌미 줬다

청와대 "FTA 개정 시작도 안돼…국익 따져 임할 것" 반박

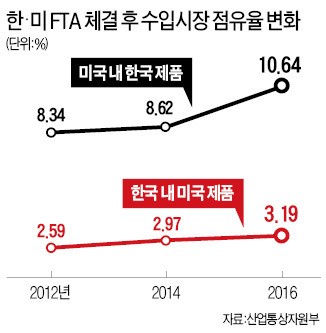

트럼프 행정부는 한·미 FTA 개정에 그치지 않을 태세다. 한국산 철강 제품에 반덤핑 공세를 취하더니 이번엔 삼성전자와 LG전자 세탁기에 세이프가드(긴급 수입제한 조치) 발동을 예고하는 등 전방위로 압박하고 있다. “한국 통상이 최대 위기에 몰리고 있다”는 우려가 나오지만 정부의 통상 외교력은 무기력할 뿐이라는 게 전문가들 지적이다.

김현종 산업통상자원부 통상교섭본부장과 로버트 라이트하이저 미 무역대표부(USTR) 대표는 지난 4일 미국 워싱턴DC에서 열린 2차 한·미 FTA 공동위원회 특별회기에서 양국 FTA 개정 협상을 시작하기로 합의했다. 다음날 미 국제무역위원회(ITC)는 삼성전자와 LG전자 세탁기에 대해 “미 전자제품 산업에 피해를 입혔다”고 판결했다.

한국 정부는 11일 미국의 세이프가드 발동 가능성에 대응하기 위해 전자업계 관계자들과 대책회의를 열기로 했다. 업계는 정부의 뒷북 대응에 불만을 감추지 않고 있다. 미국의 거센 통상 압력은 트럼프 대통령이 당선됐을 때부터 예견된 것이었다. 하지만 정부에서는 트럼프의 강성 발언을 ‘블러핑(엄포)’으로 치부하는 분위기가 강했다. 미국이 한·미 FTA 개정을 위한 사전회의인 공동위 특별회기를 열자고 제안했을 때도 “개정 협상까지는 꽤 긴 시간이 걸릴 것”이라고만 했다.

한 통상 전문가는 “통상이 최대 긴급 현안임에도 당국은 탈(脫)원전 등 에너지 분야에 정신이 팔려 무역 피해를 사실상 자초한 셈”이라며 “지금이라도 전략을 바꿔 산업계 피해를 최소화하는 방향으로 개정이 이뤄지도록 해야 한다”고 말했다.

한국 정부가 미국의 한·미 자유무역협정(FTA) 개정 협상 요구를 받아들이는 쪽으로 몰린 것은 통상 당국 스스로 자초한 측면이 크다. 정부의 안이한 현실 인식과 대응이 미국의 통상 압력에 초반부터 속수무책으로 당하는 결과를 낳았다는 해석이 강하다. 미국은 8월22일 서울에서 열린 1차 한·미 FTA 공동위원회 특별회기에서 농산물 관세 철폐 등 구체적인 요구사항까지 거론하며 “조속한 개정”을 주장했다.

당시 정부는 이런 미국의 요구를 거부했고, 이를 마치 치적처럼 내세웠다. 김현종 산업통상자원부 통상교섭본부장은 “미국 측에서는 조속한 개정 협상을 제의했지만 우리는 이에 동의하지 않았다”며 “(미국 측 요구에) 당당하게 임할 것”이라고 말했다.

하지만 열흘 뒤 도널드 트럼프 대통령이 한·미 FTA 폐기를 준비하도록 참모들에게 지시했다는 미국 언론 보도가 나왔다. 트럼프 대통령이 1차 공동위 특별회기 결과에 매우 불만을 나타냈다는 보도도 이어졌다. 워싱턴DC를 방문 중이던 김 본부장은 “폐기 위협이 실제적이고 임박해 있다. 블러핑(엄포)은 아닌 것 같다”고 한발 물러섰고 결국 2차 공동위 특별회기에서 한·미 FTA 개정에 합의했다.

한 통상전문가는 “산업부의 미숙한 초기 대응이 트럼프 대통령으로 하여금 미치광이 전략을 사용하게 하는 빌미를 제공했다”고 말했다.

청와대는 정부의 안이한 대응에 비판 여론이 일자 이를 반박했다. 청와대 관계자는 8일 “양국 FTA 개정 협상을 하려면 국내 통상법에 따른 여러 절차를 거쳐야 한다”며 “A-B-C 중에서 A 단계도 시작되지 않은 상황”이라고 말했다. 개정 협상 과정에서 한국에 부담되는 개정은 지양하되 국익을 따져 임하겠다는 뜻으로 해석된다.

이태훈 기자 beje@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트