[마켓PRO] 한국 수출 '벼랑 끝?'…"글로벌 공급망 변화는 기회"

마켓 트렌드 | 한경우의 케이스 스터디

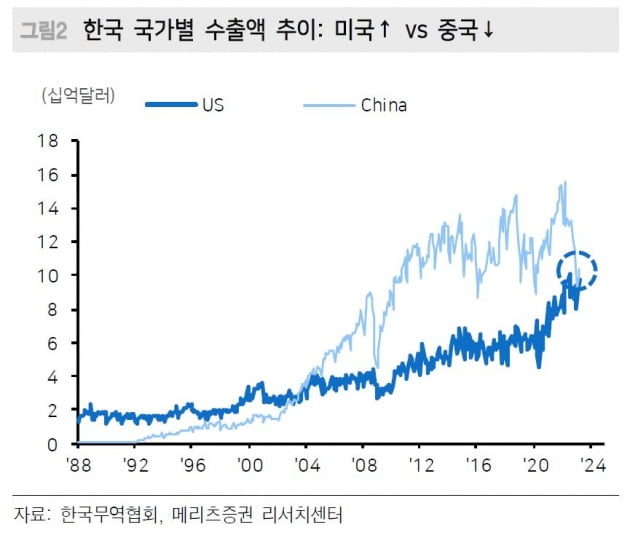

20년만에 다시 미국이 한국의 최대 수출국으로 바뀔 가능성

“공급망 변화는 자본투자 확대로 시작되는 코스피 선순환 공식”

“미·중-반도체 편중된 수출 국가-품목 다변화할 기회”

우리가 뭘 잘못해서가 아닙니다. 대중국 수출 감소의 가장 큰 이유는 중국 정부의 ‘제로 코로나’ 정책에 따른 봉쇄 때문입니다. 봉쇄는 작년 말께 풀렸지만, 아직까지 중국의 산업생산은 정상화되지 않고 있습니다.

중국의 산업생산이 정상화된다고 해도 불안한 부분이 남습니다. 미국과 중국의 패권다툼 속에 한 쪽을 선택하라는 강요를 받고 있기 때문입니다. 미국으로의 수출이 빠르게 늘고 있지만, 중국이라는 시장을 포기하기는 아깝습니다.

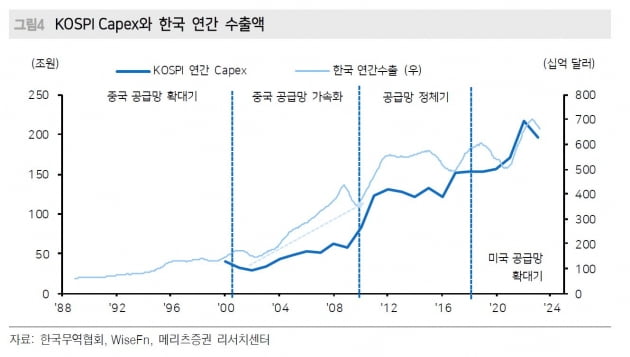

“공급망 재편에 따른 자본투자 증가는 코스피 선순환 공식”

관세청이 발표한 지난 1~10일 수출입현황에 따르면 미국을 상대로 약 4억9800만달러의 무역수지 흑자를 기록했습니다. 중국과는 10억5300만달러 적자였고요. 수출금액만 따지면 중국이 32억700만달러로 미국(25억5200만달러)보다 많지만, 중국으로부터 수입한 금액이 미국의 2배가 넘습니다.산업통상자원부가 발표한 지난달 수출입동향을 보면 미국으로의 수출금액은 91억8500만달러로, 중국 수출액 95억1600만달러와 처아가 3억3100만달러에 불과합니다. 1년 전 두 국가로의 수출액 차이는 33억4300만달러로, 격차가 10분의1로 줄었습니다.

20년전 한국의 최대 수출국이 미국에서 중국으로 바뀔 때도 새로운 공급망이 구축돼가던 시기였습니다. 2000년 세계무역기구(WTO)에 가입한 중국이 ‘세계의 공장’으로 부상하는 과정에서 한국 수출이 급격히 늘었습니다. 당연히 한국 주식시장도 활기가 돌았습니다. 2002년말 627.55였던 코스피지수는 글로벌 금융위기 직전해인 2007년엔 장중 2000을 돌파한 뒤 1897.13로 마감됐습니다. 5년만에 주가지수가 세 배 넘는 수준으로 오른 거죠.

이 연구원은 “2004년부터 코스피 편입 기업의 자본투자는 이전의 연간 40조원 수준에서 50조~60조원 규모로 커졌고, 기업 이익도 이와 동행했다”고 회상합니다.

그는 “증시 주도주와 관련해서 지속적으로 강조했던 요인은 ‘투자(Capex)’였다”며 “투자의 동인은 공급망과 수요처의 변화”라고 말합니다. 이어 “공급망(수요처) 변화→기업 투자 본격화→수출 및 기업 실적의 레벨업으로 연결되는 게 코스피의 선순환 공식”이라고 강조했습니다.

“미국 중심 공급망 재편 결과는 ‘공급 과잉’”

그럼 한국은 중국을 버리고 미국으로 갈아타면 만사형통일까요? 지금 당장 일어나고 있는 일들만 봐도 그럴 것 같지 않습니다. 미국은 인플레이션 감축법(IRA)과 반도체지원법에 따른 세제 혜택과 보조금을 미끼로 한국 기업들의 투자를 유치했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 직접 우리 기업인들을 거명하며 감사를 표하기도 했습니다.하지만 투자 결정을 한 뒤 태도가 돌변합니다. 삼성전자를 상대로는 보조금을 받고 싶으면 공급망을 비롯한 기업의 은밀한 정보를 내놓으라고 요구했습니다. 현대차 전기차 모델은 이번에 IRA 보조금 지급 대상이 포함되지 않았습니다. 문재인 정부 때 글로벌 원자력발전소 건설 프로젝트 수주에 힘을 합치자는 ‘원전 동맹’을 맺어 놓고, 수주전에서는 지적재산권 소송을 걸어 한국이 차리는 밥상에 숟가락만 놓으려는 행태도 보입니다.

투자를 결정한 서류의 잉크도 마르기 전에 나타나는 미국의 자국 이익 챙기기가 끝이 아니라는 분석이 서늘합니다. 국내 대형 자산운용사의 주식전략팀장 A씨는 미국이 IRA를 활용해 글로벌 제조 기업들을 유치하는 속내에 대해 “공급 과잉을 만들겠다는 것”이라고 분석합니다.

그는 “투자하는 입장에서 미국이라는 장소는 땅값·인건비가 모두 비싸기 때문에 공장을 지어 투하자본수익률(ROIC)을 맞추기 힘든 곳”이라며 “IRA나 반도체지원법으로 2년 정도의 단기간 동안 돈을 당겨주고 공장을 짓도록 유혹했지만, 결국에는 공급과잉이 나타날 수밖에 없다”고 말합니다. 공급과잉으로 미국인들은 저렴한 물건을 살 수 있겠지만, 미국에 공장을 지은 글로벌 제조업체들은 장기적으로 수익을 챙기기 힘들 수 있다는 겁니다.

공급과잉이 얼마나 무서운지, 우리는 불과 몇 년 전에 겪어봤습니다. 세계의 공장으로 부상한 중국이 과잉투자를 이어가던 2010년대 초반까지 한국도 중국에 지어지는 공장에 들어갈 소재·산업재를 수출하며 재미를 봤습니다. 하지만 공장을 너무 많이 지은 중국이 쏟아지는 물건을 감당하지 못하고 전 세계로 밀어내기식 수출을 하면서, 주요 소재·산업재의 글로벌 수급이 망가졌습니다.

결국 철강제품 과잉 공급 문제는 외교 분쟁으로까지 번져 주요 7개국(G7) 정상회의의 의제로까지 올랐습니다. 또 중국 조선소들의 저가 수주 공세에 밀려 급하게 해양플랜트 분야로 진출한 우리 조선업체들은 경험 부족을 드러내며 고사 직전까지 몰리기도 했습니다. 모두 2016년의 이야기입니다.

수출의 미·중 편중 구조 벗어날 기회 만들까

여기까지만 보면, 이번 고비를 넘기고 미국 중심의 공급망 재편의 수혜로 몇 년 동안 성장한 뒤 또 한국 수출이 위기에 처할 수 있다는 생각이 들 수 있습니다. 이재선 현대차증권 연구원은 부정적이지만은 않다고 분석합니다. 수출하는 지역과 품목이 다변화되고 있기 때문입니다.이재선 연구원은 “2018년 이후 한국 수출의 연평균 증가율은 3.6% 수준으로 글로벌 10대 수출국의 6.1% 대비 낮은 수준”이라며 “이는 특정 품목(반도체)과 국가(중국)에 편중된 수출 구조를 보유하고 있었기 때문”이라고 지적합니다.

올해 한국 수출이 질적으로는 더 나아졌다는 뉘앙스의 분석도 눈길을 끕니다. 미국과 중국을 합친 한국의 수출 비중이 올해는 36%로 작년의 41% 대비 줄어든 대신 중동과 동남아시아 등으로 수출 전선이 확대됐다는 겁니다. 수출 품목도 방위산업, 조선, 바이오 등으로 다변화되고 있다고 이 연구원은 덧붙였습니다.

![[마켓PRO] 한국 수출 '벼랑 끝?'…"글로벌 공급망 변화는 기회"](https://img.hankyung.com/photo/202305/01.33424432.1.jpg)

이재만 하나증권 연구원은 나이키, 코닝, 워터스, 보그워너, 웨스턴디지털 등 서구권 기업의 중국 매출 비중이 2016부터 작년까지 지속적으로 증가해왔다며 “정치적 관계와는 별개”라고 설명합니다. 미국 역시 태양광 패널이나 2차전지 분야에서 중국산 제품을 수입할 우회로를 열려는 조짐이 보이고 있습니다.

얼마 전 중국 당국이 미국의 반도체기업 마이크론을 제재하려는 움직임을 보이자, 한국 반도체기업이 중국에서 마이크론의 공급 공백을 채워주지 말라고 미국이 우리 정부에 요청했다는 소식이 전해지면서 논란이 된 바 있습니다. 중국과 미국의 갈등이 격화되면 양측 모두 한국에 아쉬운 소리를 할 일이 많아질 수밖에 없습니다.

한경우 기자 case@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![5월 둘째주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202305/01.33424478.3.jpg)

![[신간] 진실을 향한 열정 세상을 보는 균형](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/ZK.36942130.3.jpg)