‘소울푸드’ 돼지국밥에 소주 한잔… ‘부산의 맛’에 담긴 인문학 [서평]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

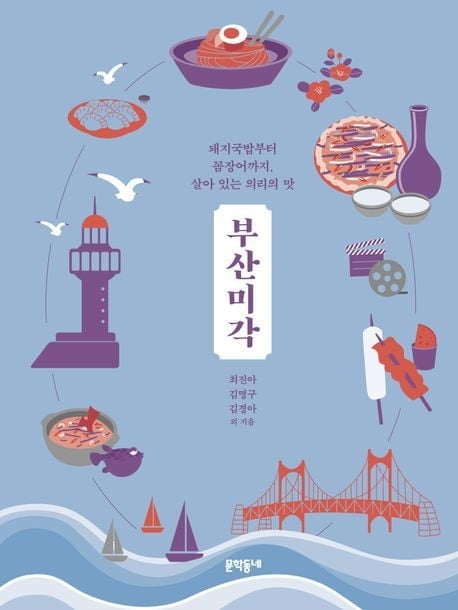

<부산미각>

최진아·김명구·김경아 외 지음

문학동네

280쪽

2만 2000원

질곡의 역사가 만든 부산의 맛

음식으로 본 맛의 인문학

최진아·김명구·김경아 외 지음

문학동네

280쪽

2만 2000원

질곡의 역사가 만든 부산의 맛

음식으로 본 맛의 인문학

작은 어촌마을에 불과했던 부산은 개항기, 일제강점기, 한국전쟁, 산업화 등 질곡의 역사를 거치며 한국 제2의 도시로 컸다. 1940년 40만명이던 인구가 1955년 100만명으로 폭증한 이곳에 모인 귀환동포, 피란민, 이주 노동자들은 고향에 대한 그리움, 타지에서의 설움, 고단한 삶의 애환을 소주를 주거니 받거니 하며 풀었다. 부산에서 독하고 쓴 소주를 함께 나눈다는 건 ‘술을 마신다’는 표면적 의미를 넘어 그 사람과 희로애락에 공감한다는 뜻이다.

비단 ‘쏘주’ 뿐일까. 부산에서 마주치는 음식 모두 이런 부산의 얼을 담고 있다. 이제는 외국인 관광객들에게도 유명한 부산인의 ‘소울푸드’ 돼지국밥부터 자갈치 부둣가에서 아지매들이 현란하게 벗겨낸 꼼장어(곰장어), 여름 바닷가의 갈증을 날리는 부산밀면이 대표적이다. 복국, 재첩국, 조방 낙지, 동래 파전도 빼놓을 수 없다. 하나같이 하루하루 근근히라도 끼니를 해결하며 살아남는 것이 중요했던 전국팔도에서 모인 한국인들이 값싸고 양많은 식재료로 ‘이렇게라도 먹어보자’라며 만든 음식들이다.

![‘소울푸드’ 돼지국밥에 소주 한잔… ‘부산의 맛’에 담긴 인문학 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36734576.1.jpg)

만약 단순히 부산의 지역음식을 알려주는 데 그쳤다면 책은 그저그런 맛집 소개에 불과할 것이다. 책의 진면목은 음식으로 재해석한 인문학서라는 데 있다. 대륙과 해양의 관문인 지정학적 특성을 가진 부산에서 한·중·일은 물론 동남아·유라시아 문화가 섞이며 독특한 맛이 만들어졌다는 통찰이 돋보인다. 대표 저자인 최진아 부산대 중어중문학과 교수는 “부산의 문화는 모든 것을 한데 넣고 끓여내는 커다란 가마솥과 같아 ‘가마솥 부(釜)’에 ‘뫼 산(山)’을 쓰는 이름 그대로 대륙과 해양을 통 크게 품는다”고 말한다.

계란 프라이를 얹어 주는 부산식 간짜장은 중국에서 들어와 정착한 자장면이 간짜장으로 만들어지는 과정에서 튀김으로 고급스러움을 더하는 일본식 ‘화양절충’ 식문화가 결합된 것이란 비교문화학적 해석은 깊이가 남다르다. 연양갱은 일제강점기 한천 사업과 떼려야 뗄 수 없고, 일본에서 유입된 오뎅이 부산에서 어묵으로 현지화돼 동남아뿐 아니라 이슬람문화권까지 시장을 개척하고 있다는 이야기도 재밌다.

맛은 문화를 담는 그릇이다. 미식(美食)은 곧 인문학인 셈이다. 여행을 할 때면 반드시 그 지역의 별미를 먹어보는 이유다. 다가오는 여름을 앞두고 부산 여행이 간절하다면, 혹은 색다른 풍미의 교양을 쌓고 싶다면 가볍게 읽어볼 만 하다.

유승목 기자·

![경제 발전 초기에는 부의 불평등 심화된다, 하지만… [WSJ 서평]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36730744.3.jpg)

![따뜻한 마음은 자기 계발의 목표가 될 수 없어, 숫자로 표시되지 않으니까 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36729895.3.jpg)