실에서 탄생한 인류의 문명…신간 '패브릭'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

옷은 점차 삶의 일부가 됐고, 일상의 언어 속으로 틈입했다.

'날조하다'(whole cloth), '철저한'(dyed in the wool) 등의 고급 어휘뿐 아니라 일상에서 흔히 쓰는 스핀오프(spin-off) 같은 단어도 알고 보면 모두 직물에서 유래했다.

직물은 산업 발전의 원동력이 되기도 했다.

대항해시대 이후 바다를 누빈 유럽인들에게 직물과 염료는 금과 향신료만큼이나 귀한 상품이었다.

산업혁명은 실을 뽑고 천을 짜는 방직기에서 비롯했다.

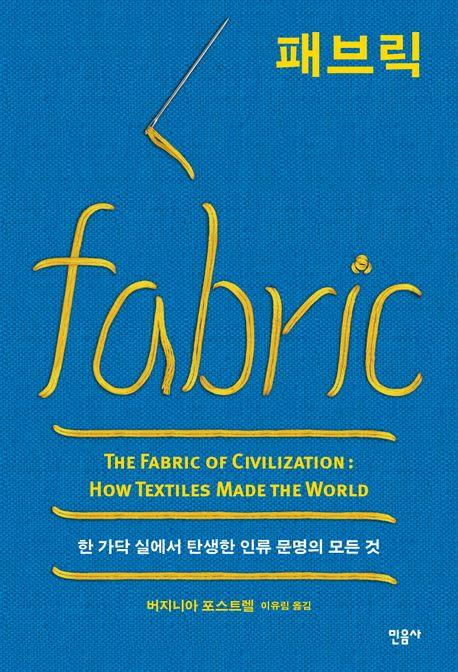

미국의 작가이자 칼럼니스트인 버지니아 포스트렐이 쓴 '패브릭'(원제: fabric)은 세상을 만들어낸 직물의 문명사를 조망한 책이다.

저자는 섬유를 얻기 위한 인류의 오랜 여정을 상세히 안내한다.

직물은 가장 가치 있는 상품 중 하나였다.

고대 메소포타미아에선 직물 거래가 활발했다.

이 때문에 메소포타미아 상인은 가족 중 여성도 문자를 익히도록 독려했다.

중세 직물 상인들은 복식 부기와 아라비아 숫자를 채택해 세상에 널리 퍼뜨렸다.

직물이 문자와 학문을 확산하는 데 일조했던 것이다.

학문을 활성화하는 데 직접적인 역할을 하기도 했다.

가령, 씨실(가로 방향으로 놓인 실)과 날실(세로 방향으로 놓인 실)이 교차하는 직조는 최초의 이진법이었다.

화학의 기원은 직물 가공과 염색에서 출발했다.

아울러 산업혁명의 중추였던 방직 산업은 여러 갈래로 뻗어나가며 인류 문명을 다채롭게 채색했다.

대형 투자은행 리먼 브러더스의 창업자들은 주식 중개인이 아니라 직물 중개인이었다.

직조 기술은 방위산업과 컴퓨터 엔지니어링에 활용되기도 했다.

저자는 "직물 이야기는 유명한 과학자와 잊힌 소작농들의 이야기이고, 점진적이고 급격한 발전의 이야기이며, 계속되는 발명과 단 한 번뿐인 발견에 관한 이야기이다.

그것은 호기심, 실용성, 관용, 욕심의 힘으로 움직여 온 이야기이다"라고 말한다.

민음사. 536쪽.

/연합뉴스

!["구두에 정장은 촌스럽잖아"…블핑 제니도 찾는 '쿨한 패션' [트렌드+]](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.39866057.3.jpg)