배고프던 그 시절, 쌀이 포대째…이제는 추억이 된 정미소

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

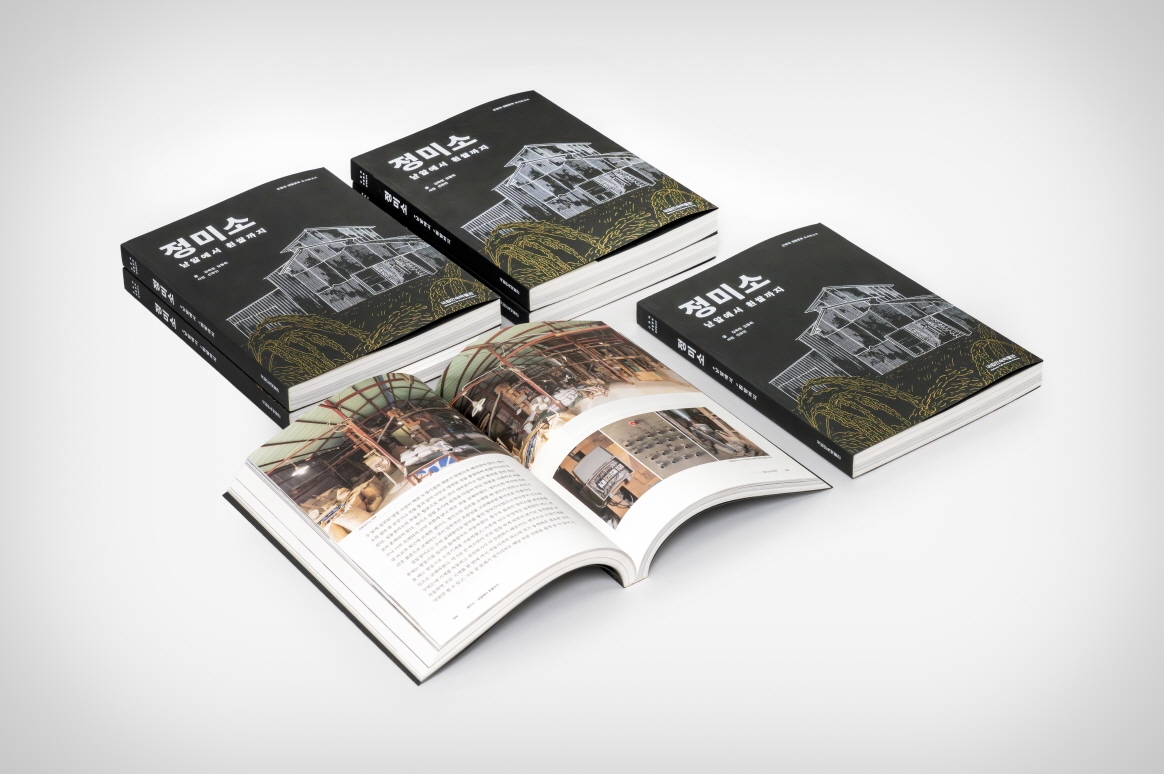

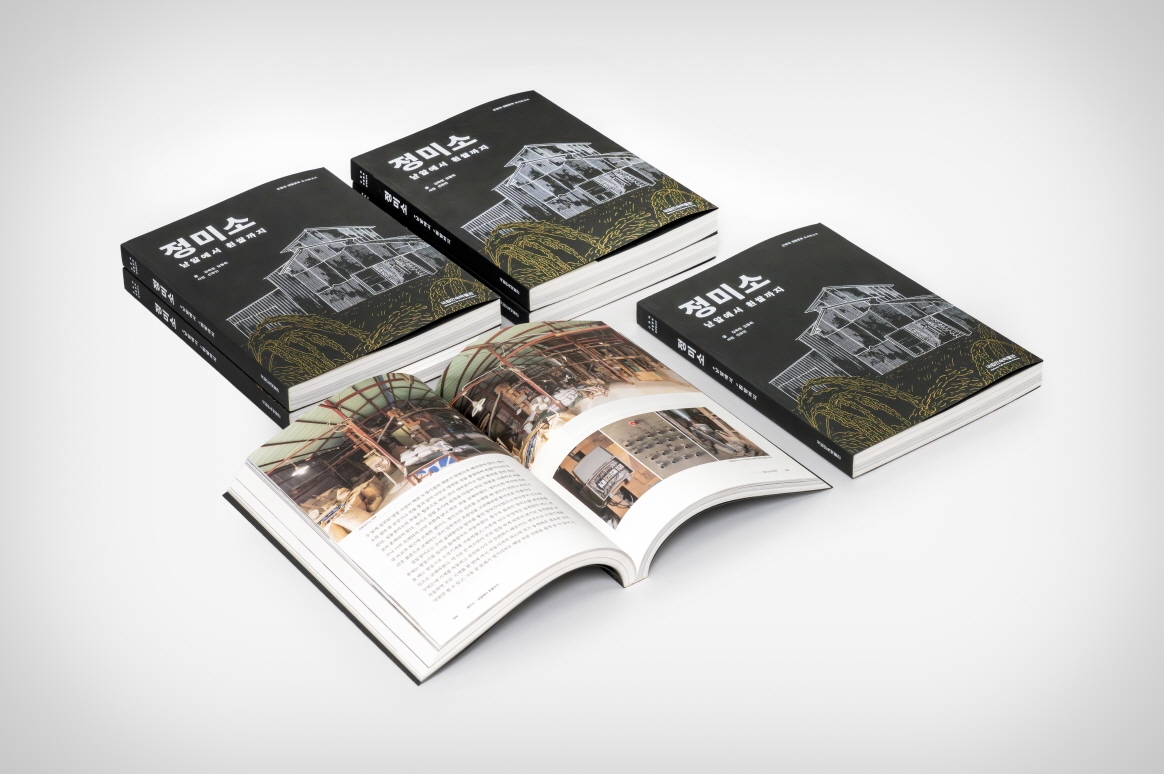

국립민속박물관 '정미소: 낟알에서 흰쌀까지' 조사 보고서 펴내

요즘에는 마트나 슈퍼마켓에서 흰쌀을 쉽게 구할 수 있지만, 과거에는 동네 정미소(精米所)를 거쳐야 했다.

수확의 계절이 다가오면 정미소에는 벼를 찧어 쌀로 바꾸는 소리가 쉴 새 없이 울렸다.

먹을거리가 부족하던 시절에도 곡물을 도정하는 기계 주변에는 흰쌀이 수두룩하게 쌓였다.

1970년대 후반에는 국내 정미소가 약 2만5천 곳에 달했다고 한다.

한때 '풍요의 상징'으로 여겨졌던 정미소는 어떻게 사라졌을까.

국립민속박물관이 최근 펴낸 '정미소 : 낟알에서 흰쌀까지' 보고서는 근대 이후 등장한 정미소의 정착과 발전, 도시화와 산업화 이후 쇠락한 과정 등을 정리한 자료다.

보고서는 정미소가 100여 년 동안 '흥망성쇠'를 겪은 공간이라고 짚는다.

학계에 따르면 공식적으로 알려진 최초의 정미소는 1889년 설립한 인천정미소로, 오전 4시부터 오후 8시까지 16시간을 가동하면 하루 52석의 쌀을 찧을 수 있었다고 한다.

각종 기계를 도입한 근대식 정미소는 1892년 문을 연 것으로 전한다.

보고서는 "당시로서는 최신 제품이자 최초의 기계식 정미기를 도입했는데, 12시간을 가동할 경우 현미는 16석을, 백미는 8석을 생산할 수 있었다"고 설명한다.

주요 미곡항을 중심으로 설치된 정미소는 점차 농촌 지역까지 확대됐다.

마을이나 조합 단위로 돈을 모아 공동 정미소를 설립하는 경우도 있었고, 제대로 된 농촌사회라면 정미소는 갖춰야 한다는 인식이 퍼지기도 했다.

보고서는 "1977년 무렵에는 사실상 전국 대부분 지역에 정미소가 보급됐다.

당시 곳곳에 설립되기 시작한 농협 소속 도정 공장을 더하면 약 2만5천곳에 달한다"고 강조했다.

그러나 1980년대 이후 정미소는 서서히 자리를 잃었다.

1984년 농림부의 통계에 따르면 당시 정미소는 총 1만9천44곳으로 집계됐으나 1988년에는 1만8천여 곳으로 줄었고, 1991년에는 1만6천여 곳으로 그 수가 감소했다.

농업 다각화로 인한 쌀 생산량 감소, 식생활 변화에 따른 쌀 소비량 감소, 건조부터 포장까지 도정 전 과정의 자동화 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

박물관 관계자는 "정미소는 전통적 방식으로 방아를 찧던 때와 자동화 양곡 가공공장이 주류가 된 때 사이에 존재하던 것으로, 근현대 생활상을 반영하는 매개체"라고 설명했다.

보고서에는 지금은 보기 어려운 형태의 정미소를 조사한 내용과 영업이 종료된 정미소를 활용한 최신 사례 등도 담겼다.

보고서는 박물관 누리집에서 확인할 수 있다.

/연합뉴스

수확의 계절이 다가오면 정미소에는 벼를 찧어 쌀로 바꾸는 소리가 쉴 새 없이 울렸다.

ADVERTISEMENT

1970년대 후반에는 국내 정미소가 약 2만5천 곳에 달했다고 한다.

한때 '풍요의 상징'으로 여겨졌던 정미소는 어떻게 사라졌을까.

ADVERTISEMENT

학계에 따르면 공식적으로 알려진 최초의 정미소는 1889년 설립한 인천정미소로, 오전 4시부터 오후 8시까지 16시간을 가동하면 하루 52석의 쌀을 찧을 수 있었다고 한다.

ADVERTISEMENT

보고서는 "당시로서는 최신 제품이자 최초의 기계식 정미기를 도입했는데, 12시간을 가동할 경우 현미는 16석을, 백미는 8석을 생산할 수 있었다"고 설명한다.

주요 미곡항을 중심으로 설치된 정미소는 점차 농촌 지역까지 확대됐다.

ADVERTISEMENT

보고서는 "1977년 무렵에는 사실상 전국 대부분 지역에 정미소가 보급됐다.

당시 곳곳에 설립되기 시작한 농협 소속 도정 공장을 더하면 약 2만5천곳에 달한다"고 강조했다.

1984년 농림부의 통계에 따르면 당시 정미소는 총 1만9천44곳으로 집계됐으나 1988년에는 1만8천여 곳으로 줄었고, 1991년에는 1만6천여 곳으로 그 수가 감소했다.

농업 다각화로 인한 쌀 생산량 감소, 식생활 변화에 따른 쌀 소비량 감소, 건조부터 포장까지 도정 전 과정의 자동화 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

박물관 관계자는 "정미소는 전통적 방식으로 방아를 찧던 때와 자동화 양곡 가공공장이 주류가 된 때 사이에 존재하던 것으로, 근현대 생활상을 반영하는 매개체"라고 설명했다.

보고서에는 지금은 보기 어려운 형태의 정미소를 조사한 내용과 영업이 종료된 정미소를 활용한 최신 사례 등도 담겼다.

보고서는 박물관 누리집에서 확인할 수 있다.

!['국가대표→미스코리아→특전사' 거쳐…교수까지, 누구? [본캐부캐]](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.39779795.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)