하나만도 벅찬 슬픔이 둘씩 셋씩 닥쳐올 때 듣게되는 메마른 소리

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 정기현의 탐나는 책

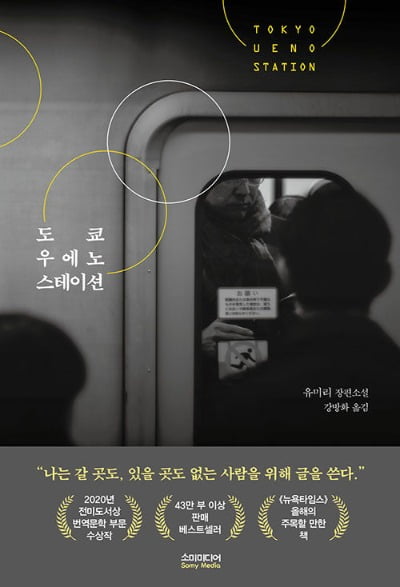

<도쿄 우에노 스테이션>(유미리, 소미미디어)

커다란 슬픔은 입 대신 귀를 연다

<도쿄 우에노 스테이션>(유미리, 소미미디어)

커다란 슬픔은 입 대신 귀를 연다

그러나 소설이나 영화에서는 무슨 일이든 하루아침에 닥쳐 오고 마는데 나는 그것이 소설이나 영화가 한순간을 뚝 떼어 내 보여 주기 때문에 갑작스럽게 느껴지는 것인지, 사건이란 늘 삶을 덮쳐 오기 마련인지 정확히 알 수 없다. 작품 아닌 삶 안에서 갑작스레 터진 사건을 맞이하려면 감상보다는 대처에 급급하여 소설책을 천천히 넘기듯 아하 이런 일이 있었군, 하는 인식조차 어려운 것인지도 모르지만.

그 길로 노숙인 생활이 시작되었다. 공원 한 켠에 천막으로 지은 집에 살며 천황 행차 시에는 지정된 구역에 짐을 옮겨 두고 길을 터 주어야 하는 생활이 시작된 것이다. ‘특별 청소’로 명명된 알림 종이에는 “오전 8시 30분부터 오후 1시 00분 사이에는 공원 내에서 이동 금지”라고 쓰여 있다.

주인공은 생각한다. “하지만 (천황 행차가) 돌아간들 누가 불편해한단 말인가. 무언가를 위반하는 일일까? 무언가를 해치고 어기게 되는 걸까? (...) 나는 나쁜 짓을 하지 않았다. (...) 다만 익숙해지지 못했을 뿐이다. 어떤 일이든 익숙해질 수 있었지만 인생에만은 그러지 못했다. 삶의 고통에도 슬픔에도...... 기쁨에도.......”

하나만도 벅찬 슬픔이 둘 셋씩 닥쳐 온다. 나는 이렇게 끝없이 닥쳐 오는 슬픔을 영화 <맨체스터 바이 더 씨>에서도 본 적이 있다. <맨체스터 바이 더 씨>는 인물들에게 이런 고난을 선사한다. 주인공은 집에 친구들을 불러 새벽까지 소란스럽게 놀다가 아내의 성화에 못 이겨 자리를 정리한다. 친구들과 작별 후 그는 맥주를 더 마시기 위해 슈퍼마켓을 다녀오는데 돌아와 보니 집은 전소되어 있고 아내는 정신을 잃을 만큼 슬퍼하며 울고 있다.

주인공이 집을 나서기 전 벽난로를 켜 두었던 게 문제가 되었던 것이다. 이 사고로 아이 둘을 모두 잃은 그는 이혼 후 홀로 고향을 떠나 살다가 형이 죽었다는 소식을 듣고 다시 돌아온다. 중학생 조카를 도와 형의 죽음을 수습하기 위해서.

그는 자신에게 비밀을 터놓으며 다가오는 이웃집 노숙인 시게의 친절에 선을 긋고 일어나면서 이렇게 생각한다. “늘 여기 없는 사람을 생각하고 또 생각하는 인생이었다. (...) 그것이 비록 내 가족이라 하더라도 여기 없는 사람을 여기 있는 사람에게 말하는 게 미안한 마음이 들었다. 여기 없는 사람에 대한 추억의 무게를 말을 함으로써 줄이기 싫었다. 내 비밀을 배신하기 싫었다.”

<도쿄 우에노 스테이션>의 주인공은 입 대신 귀를 활짝 열고 거리 곳곳에서 들려오는 대화들, 소음들을 듣는다. 미술관 앞을 지나는 중년 여인들이 가족에 대해 나누는 대화. 자동차가 달리는 소리. 아스팔트 위를 미끄러지는 차 바퀴 소리. 헬리콥터가 하늘을 선회하는 소리. 엄마가 거리에서 음식 투정하는 아이와 나누는 말소리....... 이 소리들은 주인공에게 슬픔이 없었다면, 그리하여 거리에 나와 살지 않았다면 없었을 소리들이지만 주인공의 슬픔에 아무런 도움이 되어 주지는 않는다. 슬픔은 새로운 소리의 세계에 눈 뜨게 해 주었으나 그 세계가 다른 더 밝은 세계로 이어지지 않고 그저 그뿐인 채로 남아 있다는 점이 내게는 훨씬 자연스러운 방식처럼 느껴졌다. 슬픔은 아마 그럴 것이다. 나도 이제 점점 그것을 안다.

!["하녀와 결혼 할래요"…아들 폭탄 선언에 뒷목 잡은 부모 [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202401/01.35557125.3.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] 농업 혁명의 '그림자'…농부들이 떠나며 함께 사라진 것들](https://img.hankyung.com/photo/202401/AA.35551127.3.jpg)