세고 재고 달며 세계를 이해한 인류…신간 '측정의 세계'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

백금으로 주조된 그저 그런 금속 인공물일 뿐이다.

그러나 프랑스인들은 다이아몬드보다 이 금속을 훨씬 더 중요하게 다룬다.

세 개의 유리관으로 둘러싸여 있어 금속에는 먼지조차 쌓이지 않는다.

이 금속의 명칭은 '르 그랑(le grand) K'. 세계 모든 무게의 기준이 되는 '킬로그램원기'다.

원기를 쓰면서 인류는 적어도 무게에 관한 한 공통된 '언어'를 갖게 됐다.

프랑스에서도, 독일에서도, 아니 지구촌 거의 모든 곳에서 통용되는 '무게 언어'를 지니게 된 것이다.

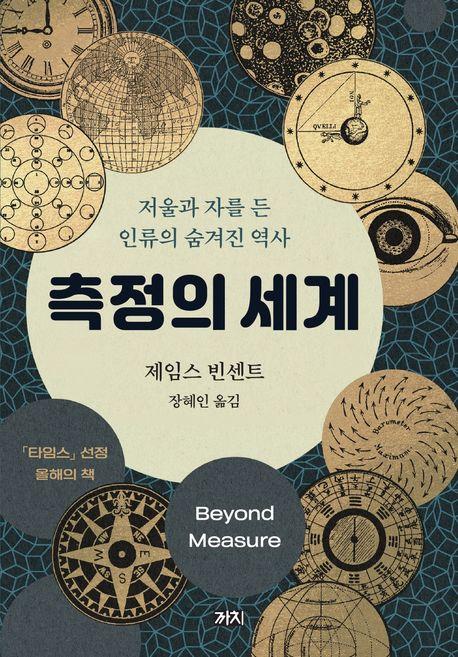

영국 언론인 제임스 빈센트가 쓴 '측정의 세계'(까치)는 손으로 숫자를 세던 과거부터 우주의 깊이를 측정하는 오늘날까지 만물을 세고 재고 달며 세계를 이해한 인류의 순간들을 담은 책이다.

늑대 뼈에 파인 홈을 통해 고대인들은 숫자를 표시했다.

하나, 둘, 셋, 넷을 표시한 다음 선을 긋거나 빗금을 치거나 갈고리처럼 묶는 방식으로 다섯을 표기했다.

문명이 시작되면서 측정은 좀 더 복잡해졌다.

강이 범람하면 토지를 다시 측정해야 했다.

곡물 무게도 재야 했다.

그러나 지역마다 측정값은 조금씩 달랐다.

개인 간 분쟁이, 그에 따른 사회 혼란이 발생했다.

고대 이집트와 바빌로니아인들은 측정 기준값을 정하려 노력했다.

왕들도 사회 혼란을 막고자 저마다 도량형을 통일하는 걸 숙원사업으로 여겼다.

측정에 대한 수요가 커지면서 수학과 과학이 발달했다.

옥스퍼드 계산학파, 갈릴레오, 뉴턴 등이 등장하면서 측정 분야는 진일보했다.

새로운 저울, 자, 온도계 등 다양한 도구도 등장했다.

저자는 이처럼 시간의 흐름에 따른 측정의 역사를 세밀하게 추적하는 한편, 측정에 얽힌 다양한 이야깃거리도 소개한다.

혁명 정부는 '인간과 시민의 권리 선언'을 확립했지만, 정치인 탈레랑은 법 앞에 평등해진 시민들이 불평등한 도량형 때문에 고통받고 있다는 사실에 주목했다.

정부는 미터법 개발에 착수했고, 과학자들은 7년에 걸친 자오선 조사와 계산 끝에 비교적 합리적인 미터법을 만들어 낼 수 있었다.

책에는 이 밖에도 토지를 측량하면서 그려진 지도가 제국주의 확장에 나침반 역할을 했다는 점, 평균에 대한 잘못된 이해는 우생학이란 비극적 결과로 이어졌다는 점 등 측정을 둘러싼 다채로운 서사를 전한다.

저자는 "측정 위에 세워진 사회, 측정이 만연한 사회에서 우리는 측정이 어떤 목표에 기여하는지, 궁극적으로 누구에게 도움이 되는지를 기억해야 한다"고 말한다.

장혜인 옮김. 440쪽.

/연합뉴스

![[이 아침의 지휘자] 러시아 음악의 대가, 마리스 얀손스](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38951276.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)