흑인 소년이 ATCQ의 음악을 얼마나 사랑했든 알게 뭐람

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 김현주의 탐나는 책

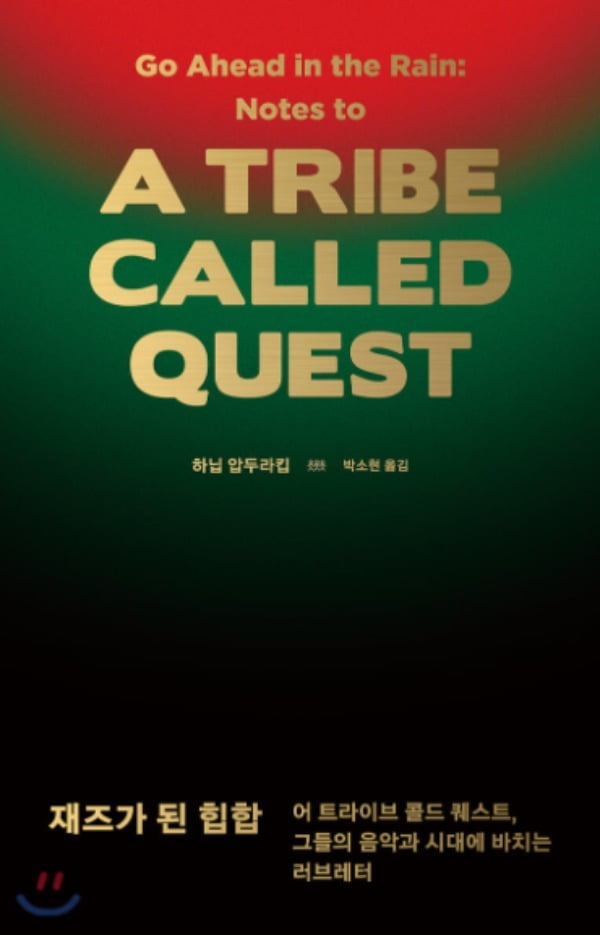

<재즈가 된 힙합: 어 트라이브 콜드 퀘스트, 그들의 음악과 시대에 바치는 러브레터>

(하닙 압두라킵 지음, 박소현 옮김, 카라칼)

<재즈가 된 힙합: 어 트라이브 콜드 퀘스트, 그들의 음악과 시대에 바치는 러브레터>

(하닙 압두라킵 지음, 박소현 옮김, 카라칼)

어 트라이브 콜드 퀘스트(ATCQ)가 힙합의 역사에서 중요한 위치를 차지하는 전설적인 그룹이긴 해도, 또 그들의 음악을 좋아하는 이들이 은근히 많다 하더라도, 과거의 한 힙합 그룹을 둘러싼 이야기를 책이라는 매체를 통해 읽으려는 사람이 과연 얼마나 될까 싶었다. 미국에서는 ATCQ라는 이름이 책을 붙잡게 하는 유인이 될지 몰라도, 한국에서는 일종의 장벽으로 작용하지 않으려나? 게다가 록이나 힙합과 관련된 책들은 대개 판매가 저조하지 않았었나?

책 자체에 대한 의구심도 없지 않았다. 추천사들은 하나같이 이 책이 전형적인 음악 평전이거나 객관적임을 자임하는 비평서라기보다는, ATCQ의 음악을 사랑하고 그와 함께 성장한 한 개인의 경험과 시선이 두드러지는 아름다운 비평적 ‘에세이’임을 추켜세우고 있었는데, 나로서는 한 그룹을 경유해 해당 장르 전체의 음악적 역사와 그것을 배태한 시대와의 관계를 보여주겠다는 야심을 품은 ‘전형적인’ 책이 오히려 더 읽고 싶었다.

그런 틀 속에서 쓰인 글에 건져 올릴 것이 더 많을 것 같았다. “음악에 대한 사랑”, “음악과 시대에 바치는 러브레터”, “[ATCQ를] 아낌없이 좋아했던 한 흑인 소년”과 같은 약간은 감상적으로 들리는 홍보문구들은 오히려 이 책에 대한 삐딱한 마음을 부채질했는데, 한 흑인 소년이 ATCQ의 음악을 얼마나 사랑했든 그게 나랑 무슨 상관이냐 싶었다. 때문에 ATCQ가 다채로운 음악을 디깅(digging)해 샘플링했던 것처럼, 나도 이 책에서 내가 원하는 것들만 디깅해 가겠다는 마음으로 독서를 시작했던 것 같다.

최근에 카라칼 출판사에서는 압두라킴의 책을 한 권 더 출간했는데, 엄청나게 당당해 보이는 표지를 두르고 나왔다. 나를 읽어라, 라고 명령하는 듯한. 혹시 이 책의 편집자가 이런 분인 걸까 잠시 상상해보았다. 이번에는 아무런 주저 없이 책을 구입해 읽었다.

![표준은 ‘삶의 나침반’이다 [홍순철의 글로벌 북 트렌드]](https://img.hankyung.com/photo/202308/01.34143532.3.jpg)