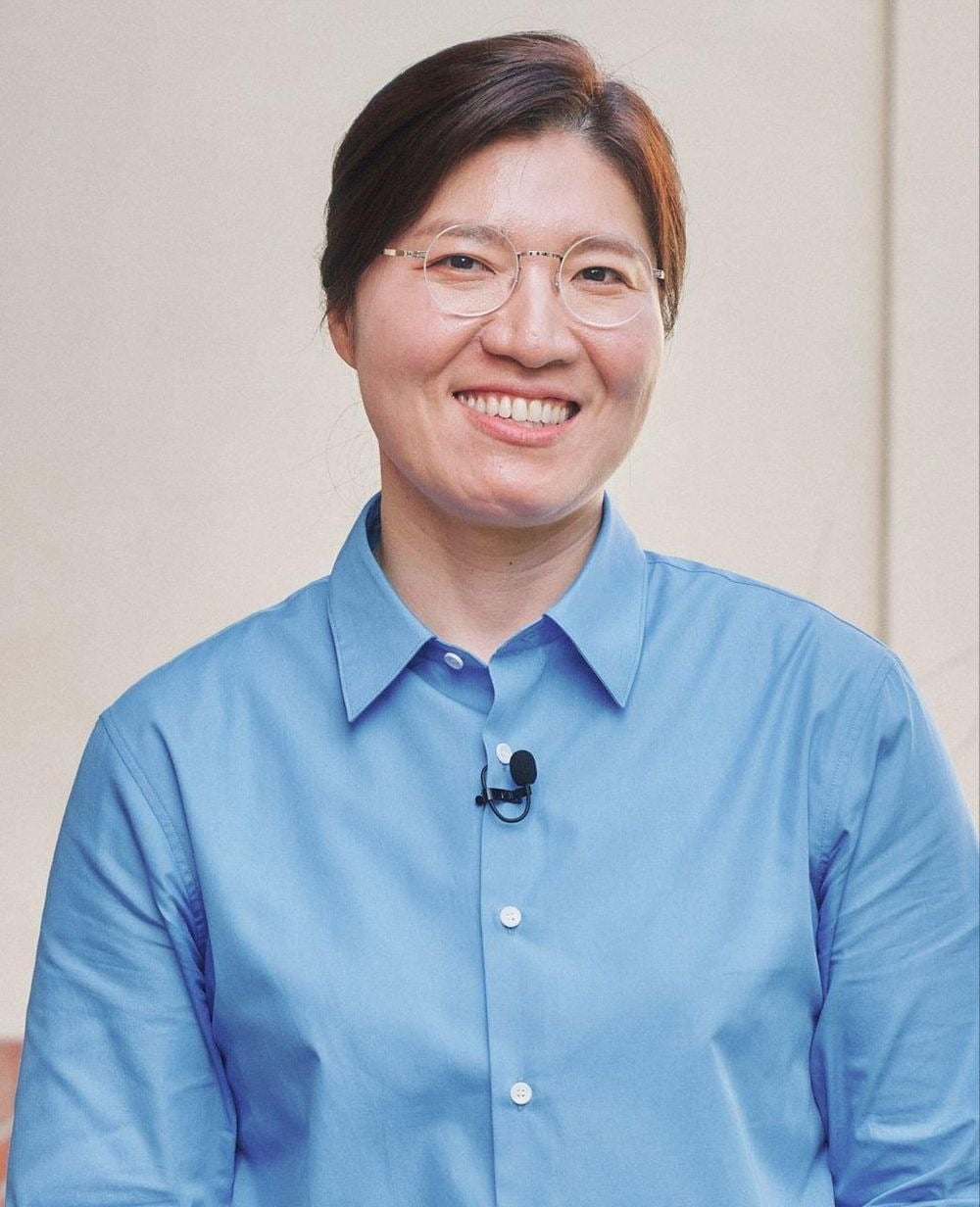

與 "장미란, 허를 찌른 인선"…野 지지자들 "독재정부 부역자" [이슈+]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

"장미란, 허를 찌른 인선" 호평 나오는데

野 지지자들은 "예전부터 꺼림칙하더라"

野 지지자들은 "예전부터 꺼림칙하더라"

윤 대통령은 지난달 29일 장 교수(이하 차관 내정자)를 정책홍보 및 체육·관광 등을 담당하는 문체부 2차관에 발탁했다. 장 차관 내정자는 세계 무대에서도 역대 최고 역사(力士)로 평가된다. 2005∼2009년 세계역도선수권 4연패(2005·2006·2007·2009년)를 이뤘고, 올림픽에서는 금메달(2008년 베이징), 은메달(2004년 아테네), 동메달(2012년 런던)을 모두 목에 걸었다. 2013년 현역에서 은퇴한 장 차관 내정자는 성신여대 대학원에서 석사 학위, 용인대 대학원에서 박사 학위를 받고 2016년 용인대 교수로 임용됐다.

한 초선 의원은 "일부 소수 네티즌의 혐오만을 문제 삼을 게 아니라 혐오를 이용하는 정치권이 먼저 자성하고 또 자정할 문제"라며 "극단적인 목소리를 내는 소수 네티즌의 표피적인 반응을 다수의 여론인 것처럼 오인하는 것을 경계해야 한다"고 진단했다. 한편, 장 차관 내정자는 문체부를 통해 발표한 임명 소감에서 "스포츠 현장에서 페어플레이 정신은 공정·상식과 일맥상통한다고 생각한다"며 민 여러분께서 생활체육을 통해 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는 환경을 만드는 데 기여하겠다"고 강조했다.

홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

!["文펀드 수익률 100% 냈는데…尹펀드는 언제 나와요?" [신민경의 편드는 펀드]](https://img.hankyung.com/photo/202306/99.33857475.3.jpg)

![[포토] 대곡~소사 복선전철 개통…윤 대통령 "수도권 출퇴근 30분 단축"](https://img.hankyung.com/photo/202306/AA.33851903.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)