유기견 후원금 받더니 절반 '꿀꺽'…돈벌이 변질된 입양사업

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

버려진 동물로 후원금 모금

불법 입양거래까지

아프거나 안락사 직전 유기동물

SNS로 입양 모집…돈받고 팔아

지자체 지원금·입양비 모두 챙겨

동정심 유발…아픈 동물 더 선호

후원금 받아 개인 생활비로 '펑펑'

불법 입양거래까지

아프거나 안락사 직전 유기동물

SNS로 입양 모집…돈받고 팔아

지자체 지원금·입양비 모두 챙겨

동정심 유발…아픈 동물 더 선호

후원금 받아 개인 생활비로 '펑펑'

인스타그램에 ‘#유기견입양’ ‘#입양홍보’ ‘#임보급구’ 등의 해시태그를 검색하면 이런 내용의 게시물이 200만 건 넘게 검색된다. 모두 버려진 동물을 입양하거나 임시로 보호할 사람을 모집한다는 내용의 글이다. 게시글 하단엔 문의처와 후원금 계좌가 흔히 등장한다.

○비즈니스가 된 ‘유기견 후원’

19일 농림축산식품부에 따르면 유기동물은 2014년 8만1147마리에서 2021년 11만8273마리로 늘었다. 통상 주인 없는 동물은 지자체(시·군·구) 지정 보호소에서 10일간 기다려 주인이 나타나지 않으면 새 주인에게 분양될 수 있다. 20일이 될 때까지 새 주인을 못 찾으면 안락사 대상이 된다.

안락사 직전 보호소에서 구출한 동물을 돈 받고 파는 것은 불법이다. 그러나 일부 개인이나 단체는 구조 과정의 비용 발생 등을 명분으로 수십만원의 ‘책임비’를 받고 있다. 정부와 지자체가 유기동물 입양자에게 내장형 칩 등록비, 예방접종비, 진료·치료비, 중성화수술비, 미용비 등을 위해 사용액의 60%까지 지원금을 주고 있는데 이를 모르는 이들에게 이중으로 돈을 받아내는 것이다.

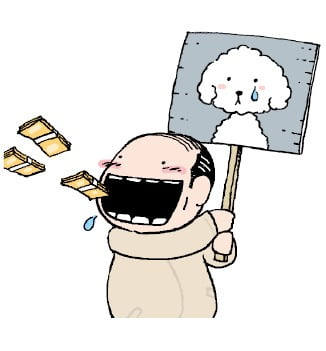

유기동물 후원금을 개인 생활비로 쓰는 개인이나 단체들도 원성을 사고 있다. 작년 개인 구조사 A씨는 5년간 길거리를 떠돌았다는 유기견 ‘기쁨이’의 사연을 올려 후원금 164만6374원을 모았다. A씨는 한동안 치료에 대한 피드백과 지출 내역을 공개하지 않았다. 그를 후원했던 신모씨는 “후원자들이 강하게 항의해 모금액 집행 내용을 공개했는데 이 중 절반가량인 88만5000원만 치료비로 쓰고 나머지(76만1374원)는 노래방, 카페, 배달 음식 등 생활비로 사용했다는 사실이 드러나 모두 분개했다”고 말했다.

○지자체 보호소 직접 찾는 게 바람직

후원금 모금을 위해 일부러 아픈 동물을 찾는 현상도 생겨나고 있다. 한 동물병원 관계자는 “상태가 좋지 않은 동물은 이야기가 되니까 빨리 후원금을 모으고 책임비도 많이 받을 수 있다”며 “그런 동물만 골라 인스타그램에 올리는 경우도 봤다”고 전했다.‘유기견 보호소’를 가장한 신종 펫숍도 기승을 부리고 있다. ‘안락사 없는 따뜻한 보호소’ 등의 문구를 내걸고 있지만 홈페이지에서 동물의 프로필을 보고 찾아가면 “그 아이는 바로 전에 나갔다”며 경매장에서 데리고 온 인기가 많은 소형 품종 개들을 구매하라고 유인하는 식이다.

덤터기를 씌우는 일도 다반사다. 네이버 카페 ‘강사모’에 글을 올린 B씨는 “보호소에서 유기견 분양가는 33만원, 부가세는 별도라고 했는데 실제로는 의료 서비스 항목으로 44만원, 용품비용 22만원, 인식표 4만9500원이 추가돼 총 103만9500원을 부담했다”며 분통을 터뜨렸다.

동물보호단체 관계자들은 동물을 키울 때는 시·군·구 보호소에서 직접 입양하는 게 가장 안전하다고 조언한다. 지출금액의 60%까지 최대 25만원을 지원받을 수도 있다. 아예 반려동물을 펫숍 대신 유기동물 보호소에서만 분양받을 수 있게 해야 한다는 의견도 많다.

최해련 기자 haeryon@hankyung.com