"문경 김룡사 대형불화, 곳곳서 은박 사용…부족한 금박 보완"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

문화재청, 국보·보물 등 조사한 '대형불화 정밀조사' 보고서 6종 출간

"온·습도 관리 및 곰팡이 오염 주의 필요"…올해도 괘불 6건 조사 예정

오래도록 변하지 않는 금은 예로부터 귀하게 여겼다.

종교 회화에서는 신성함을 드러내는 재료로 쓰였다.

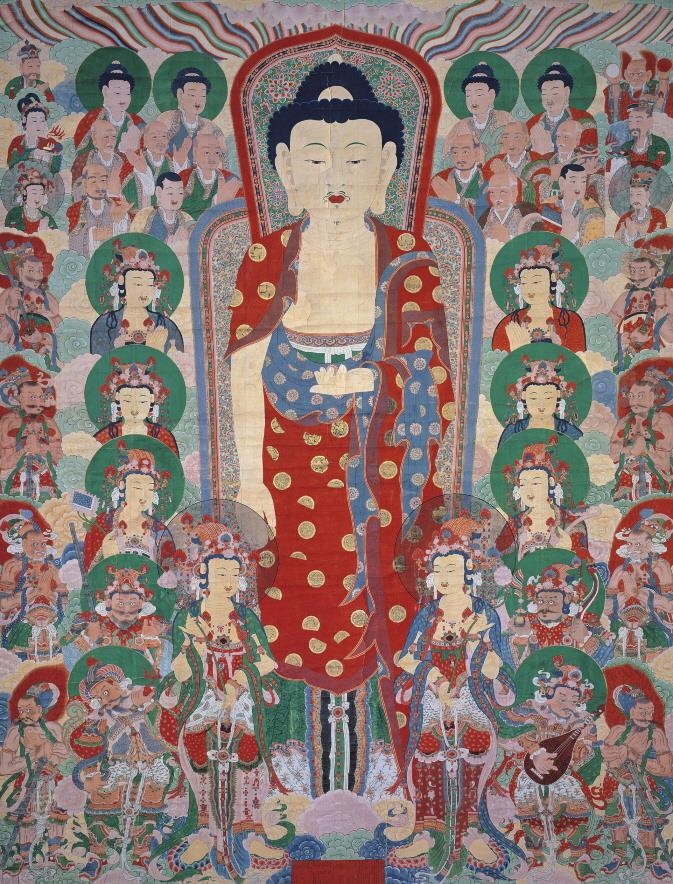

대규모 불교 의식에 쓰기 위해 만든 괘불(掛佛)에 금박이나 금니(金泥·아교에 개어 만든 금박 가루)를 사용한 것도 이런 이유다.

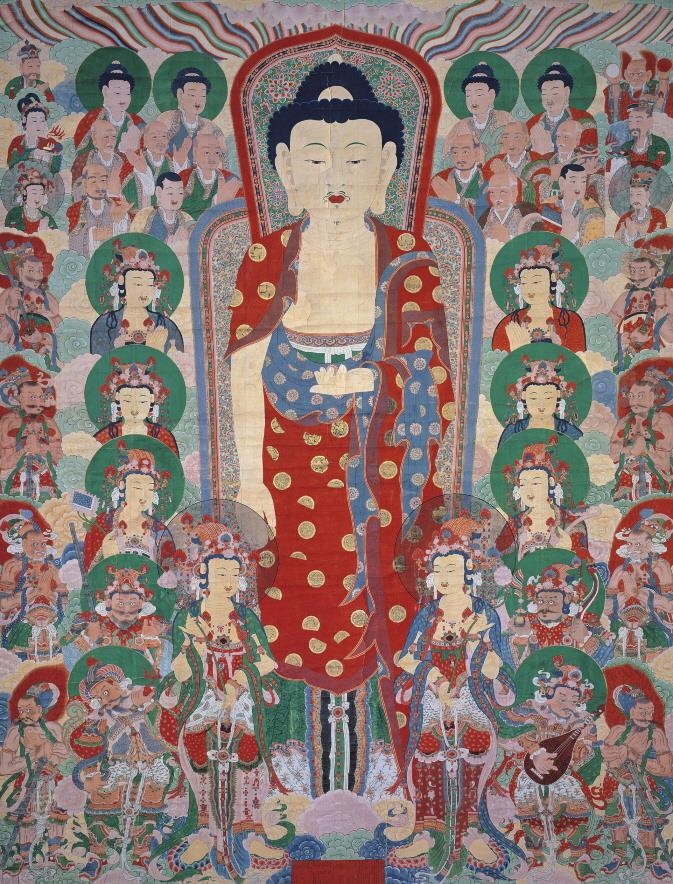

그러나 과거 경북 지역에서 유행한 괘불도 형식을 잘 보여준다는 평가를 받는 보물 '문경 김룡사 영산회 괘불도'에서는 금박뿐 아니라 은박도 빈번하게 사용된 것으로 조사됐다.

18일 문화재청이 최근 발간한 '대형불화 정밀조사' 보고서에 따르면 김룡사 괘불도에 표현된 문양과 장신구 등 곳곳에서 금박과 함께 많은 은박이 사용된 사실이 확인됐다.

괘불(掛佛)은 영산재나 수륙재 같은 대규모 야외 불교 의식에서 사용하기 위해 만든 불화다.

길이가 10m 안팎에 이르는 커다란 삼베나 비단에 부처를 그려 대표적인 불교 문화유산 중 하나다.

그간 일부 괘불도에서 은박을 사용하기는 했으나, 대부분 한정적인 범위였다.

그러나 김룡사 괘불도는 설법하거나 걸식할 때 승려가 입는 옷인 대의(大衣) 문양이나 보검, 그릇 등 곳곳을 금이 아닌 은을 활용해 표현한 것으로 파악됐다.

보고서는 "김룡사 영산회 괘불도의 경우, 특히 사용 범위가 넓어진 것으로 보아 괘불을 제작할 때 부족한 금박을 메우기 위해 동일한 금속성 재료인 은박을 선택한 것으로 추측된다"고 설명했다.

김룡사 괘불도는 은박 아래에 황색, 적색, 백청색 등 다양한 바탕색을 두기도 했다.

연구진은 유물 관리 현황을 토대로 괘불도를 보다 주의해서 보존해야 한다는 의견도 제시했다.

보고서에 따르면 지난해 2월∼12월에 측정한 대웅전 실내 평균 온도는 15.2℃, 평균 습도는 69.9%였다.

보통 종이류와 회화류를 보존하는 온도가 20±4도(℃), 습도는 55±5% 범위인 점을 고려하면 측정 기간의 평균 온도는 기준에 비해 4.8℃ 낮게, 습도는 14.9% 높게 조성된 셈이다.

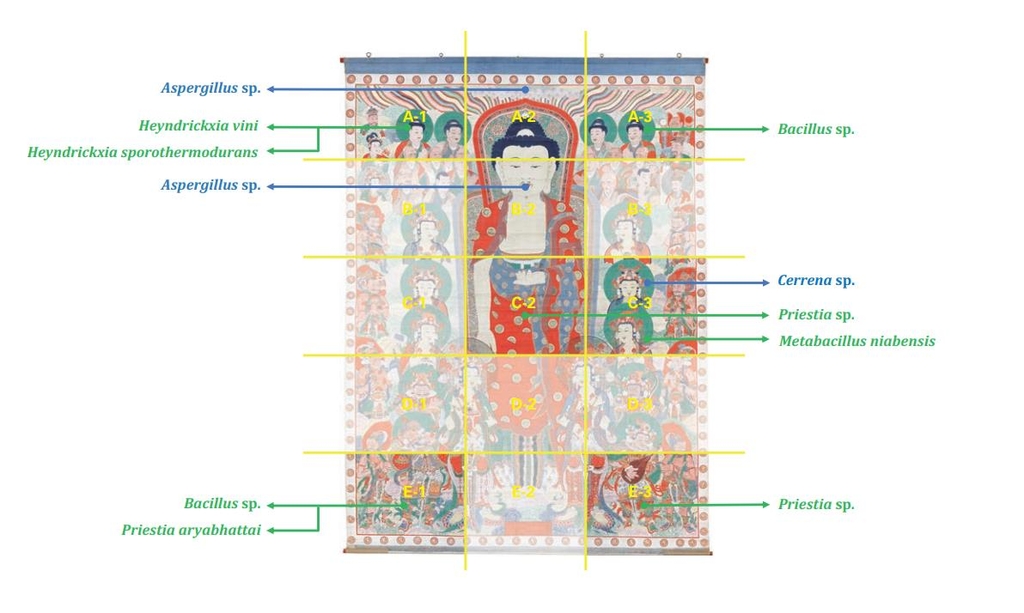

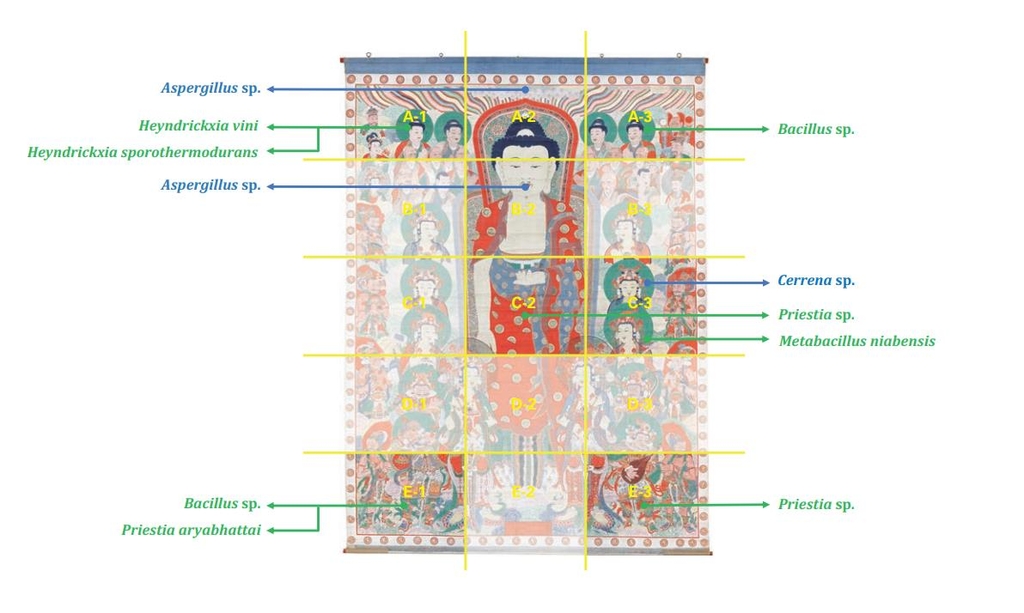

보고서는 특히 "미생물 분석 결과, 괘불도에서 2개 속의 곰팡이와 4개 속의 세균이 확인됐다.

일부는 포자를 생성해 빠르게 퍼지는 특성을 갖고 있어 추가 오염 가능성을 생각하며 주의해야 한다"고 제언했다.

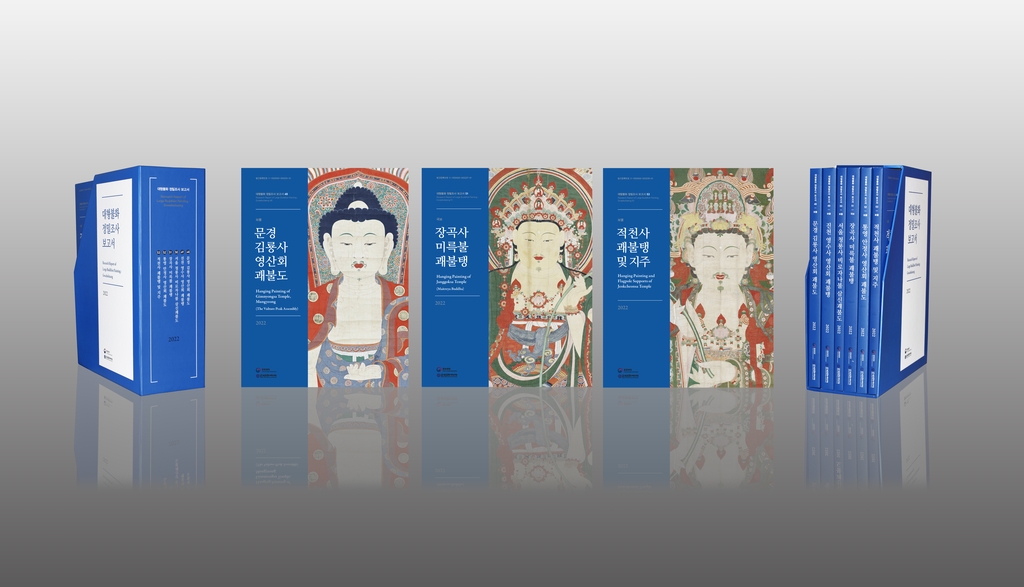

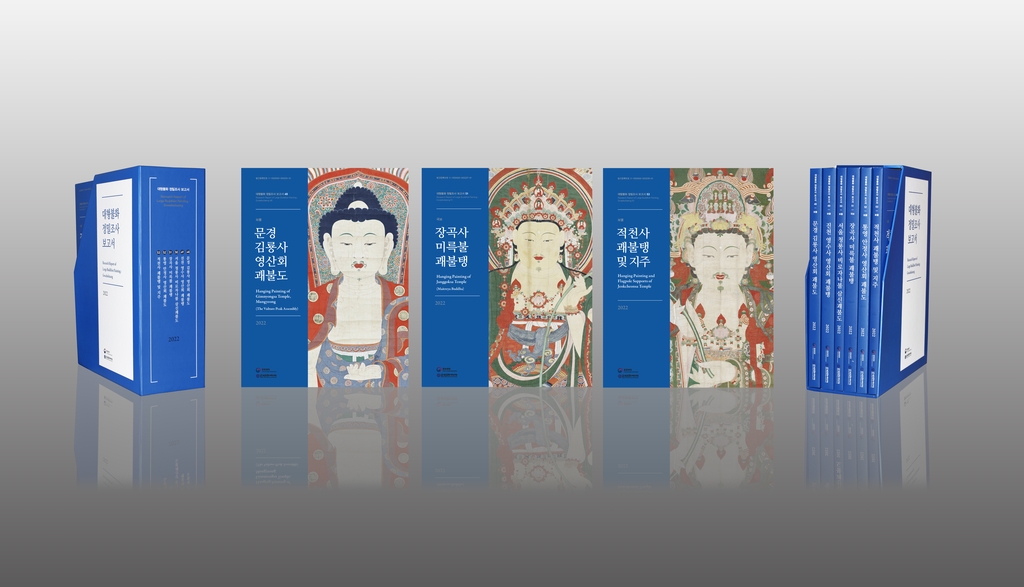

문화재청은 국립문화재연구원, 대한불교조계종, 성보문화재연구원와 함께 2015년부터 '대형불화 정밀조사' 사업을 진행해 바탕 직물, 실측 결과 등을 정리한 보고서를 발간하고 있다.

올해는 김룡사 괘불도 외에 국보 '장곡사 미륵불 괘불탱'과 보물 '진천 영수사 영산회 괘불탱'·'서울 청룡사 비로자나불 삼신괘불도' 등 총 6건의 조사 결과를 담은 보고서를 펴냈다.

장곡사 괘불탱의 경우, 조사 과정에서 가장자리 부분에서 불화에 생명력과 신성성을 불어넣는 복장(腹藏)의 의미로 기록된 범자(梵字·고대 인도 문자를 통칭해 이르는 말)를 확인했다.

문화재청은 "해당 범자는 현존하는 괘불도 중에서 가장 이른 사례"라고 설명했다.

문화재청은 올해 보물인 '포항 보경사 괘불탱'·'영주 부석사 오불회 괘불탱'·'천은사 괘불탱'·'해남 대흥사 영산회 괘불탱'·'선암사 석가모니불 괘불탱', 비지정 문화유산인 '남양주 흥국사 괘불도'를 조사한다.

문화재청 관계자는 "향후 전국에 있는 대형불화를 모두 집대성해 자료 저장소(아카이브)를 구축할 계획"이라며 "조사를 완료한 불화는 지속해서 점검해 보존·관리할 것"이라고 말했다.

/연합뉴스

"온·습도 관리 및 곰팡이 오염 주의 필요"…올해도 괘불 6건 조사 예정

종교 회화에서는 신성함을 드러내는 재료로 쓰였다.

대규모 불교 의식에 쓰기 위해 만든 괘불(掛佛)에 금박이나 금니(金泥·아교에 개어 만든 금박 가루)를 사용한 것도 이런 이유다.

그러나 과거 경북 지역에서 유행한 괘불도 형식을 잘 보여준다는 평가를 받는 보물 '문경 김룡사 영산회 괘불도'에서는 금박뿐 아니라 은박도 빈번하게 사용된 것으로 조사됐다.

18일 문화재청이 최근 발간한 '대형불화 정밀조사' 보고서에 따르면 김룡사 괘불도에 표현된 문양과 장신구 등 곳곳에서 금박과 함께 많은 은박이 사용된 사실이 확인됐다.

길이가 10m 안팎에 이르는 커다란 삼베나 비단에 부처를 그려 대표적인 불교 문화유산 중 하나다.

그간 일부 괘불도에서 은박을 사용하기는 했으나, 대부분 한정적인 범위였다.

그러나 김룡사 괘불도는 설법하거나 걸식할 때 승려가 입는 옷인 대의(大衣) 문양이나 보검, 그릇 등 곳곳을 금이 아닌 은을 활용해 표현한 것으로 파악됐다.

보고서는 "김룡사 영산회 괘불도의 경우, 특히 사용 범위가 넓어진 것으로 보아 괘불을 제작할 때 부족한 금박을 메우기 위해 동일한 금속성 재료인 은박을 선택한 것으로 추측된다"고 설명했다.

김룡사 괘불도는 은박 아래에 황색, 적색, 백청색 등 다양한 바탕색을 두기도 했다.

보고서에 따르면 지난해 2월∼12월에 측정한 대웅전 실내 평균 온도는 15.2℃, 평균 습도는 69.9%였다.

보통 종이류와 회화류를 보존하는 온도가 20±4도(℃), 습도는 55±5% 범위인 점을 고려하면 측정 기간의 평균 온도는 기준에 비해 4.8℃ 낮게, 습도는 14.9% 높게 조성된 셈이다.

보고서는 특히 "미생물 분석 결과, 괘불도에서 2개 속의 곰팡이와 4개 속의 세균이 확인됐다.

일부는 포자를 생성해 빠르게 퍼지는 특성을 갖고 있어 추가 오염 가능성을 생각하며 주의해야 한다"고 제언했다.

문화재청은 국립문화재연구원, 대한불교조계종, 성보문화재연구원와 함께 2015년부터 '대형불화 정밀조사' 사업을 진행해 바탕 직물, 실측 결과 등을 정리한 보고서를 발간하고 있다.

장곡사 괘불탱의 경우, 조사 과정에서 가장자리 부분에서 불화에 생명력과 신성성을 불어넣는 복장(腹藏)의 의미로 기록된 범자(梵字·고대 인도 문자를 통칭해 이르는 말)를 확인했다.

문화재청은 "해당 범자는 현존하는 괘불도 중에서 가장 이른 사례"라고 설명했다.

문화재청은 올해 보물인 '포항 보경사 괘불탱'·'영주 부석사 오불회 괘불탱'·'천은사 괘불탱'·'해남 대흥사 영산회 괘불탱'·'선암사 석가모니불 괘불탱', 비지정 문화유산인 '남양주 흥국사 괘불도'를 조사한다.

문화재청 관계자는 "향후 전국에 있는 대형불화를 모두 집대성해 자료 저장소(아카이브)를 구축할 계획"이라며 "조사를 완료한 불화는 지속해서 점검해 보존·관리할 것"이라고 말했다.

![카카오 김범수, 퇴진 후 곧 수술…방광암 생존율은? [건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202503/99.39806053.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)