시대와 권력 앞에서 당당히 말한 여성들…신간 '격정의 문장들'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

상언·독자 투고 등 17세기 말∼20세기 초 여성의 목소리 주목

"재상의 손자요, 사족의 아들인데 사람됨이 특히 모자라고 행동이 경솔하고 무례하며 가난한 선비를 능멸하고 사람들을 무시한다.

"

누군가를 강도 높게 비판하는 듯한 이 글은 개인적인 글이 아닌 상소문이다.

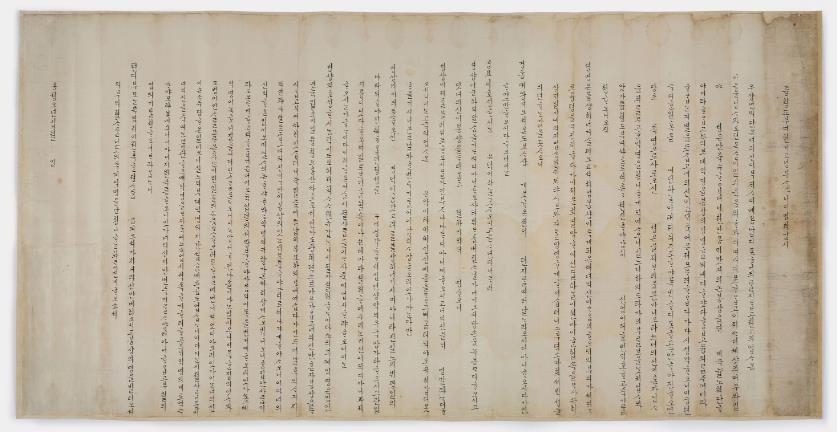

19세기 후반 '초월'이라는 이름의 한 기생은 2만1천여 자에 이르는 글에서 자신의 남편을 향해 '지각이 없어 소견이 어둡고 생각이 막혀 있으니 밥 부대일 뿐'이라고 한다.

남편뿐 아니라 당대 정치·사회를 향해 신랄한 비판을 담은 상소문은 지금 봐도 놀라운 정도다.

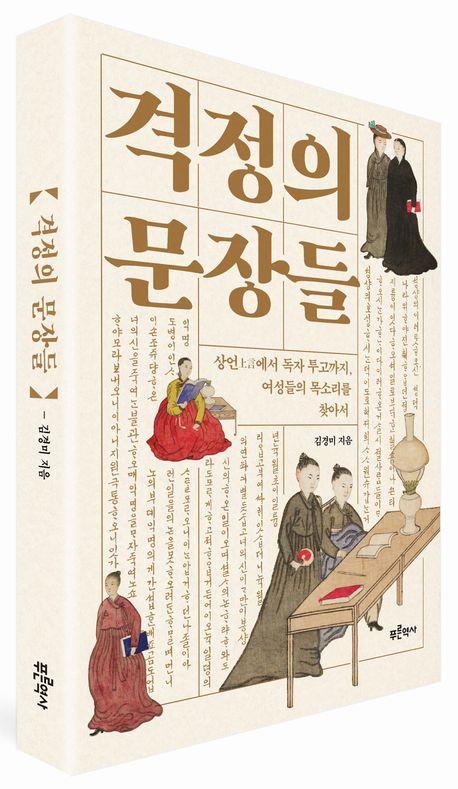

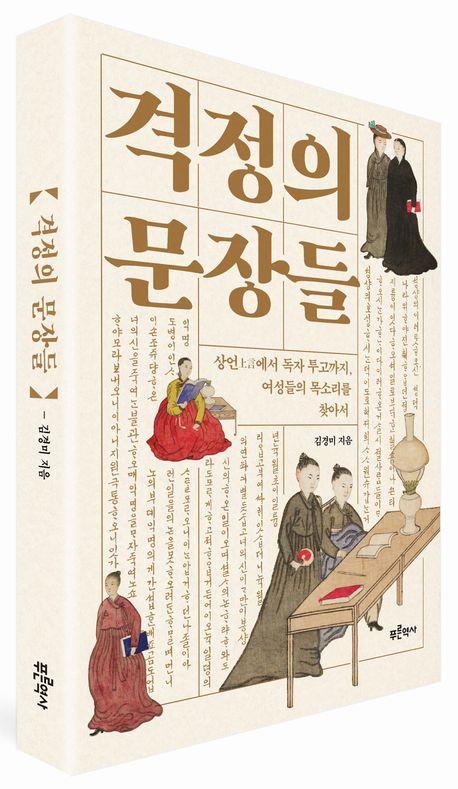

김경미 이화여대 이화인문과학원 교수가 최근 펴낸 '격정의 문장들'은 이처럼 우리의 선입견과 고정관념을 깨뜨리는 여성들의 글을 살핀다.

책은 17세기 말부터 20세기 초까지 거슬러 올라가 당시 여성들이 낸 목소리에 주목한다.

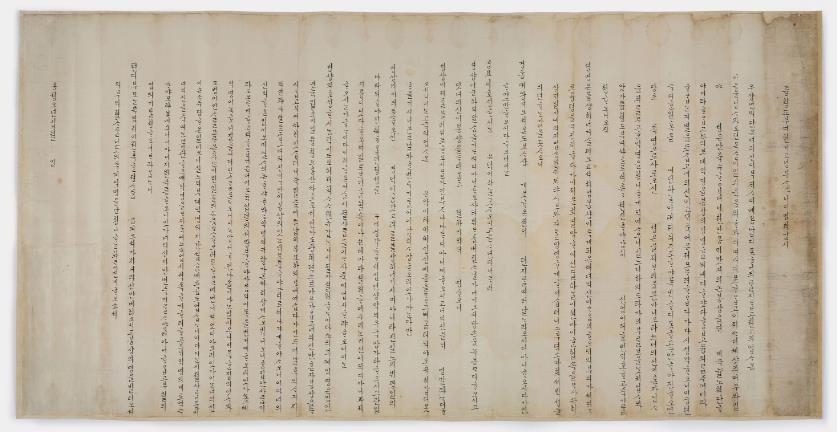

백성들이 글로 임금에게 직접 억울함을 호소하는 '상언'(上言), 억울한 일을 당한 사람이 임금이 지나가는 길가에서 징이나 꽹과리를 쳐 하소연하던 '격쟁'(擊錚) 등을 두루 다뤘다.

저자는 왕족 여성부터 양반, 평민, 기녀 등 다양한 여성이 상언을 올렸다고 설명한다.

1752년부터 1910년까지 국정 상황을 기록한 '일성록'을 살펴보면 정조 재위기 왕에게 상언하거나 격쟁한 사례 가운데 여성들이 제기한 내용은 405건에 달한다.

정조 재위 기간(약 25년)을 고려하면 한 해에 16건 정도의 청원이 이루어진 셈이다.

조선 후기와 근대 계몽기로 나눠 살펴본 여성들의 글에는 의미 있는 내용이 곳곳에 보인다.

가문을 지키기 위해 어쩔 수 없이 국법을 어기고 편법을 행했다고 호소하는 양반 부인, 시댁을 향해 온몸을 다해 항변하는 며느리 등은 가부장제 사회에서 숨죽이던 여성상과 다른 모습이다.

'근대 계몽기'를 거치면서 공적인 공간에서도 목소리를 낸 여성들의 모습도 눈여겨볼 만하다.

1898년 서울 북촌의 여성들은 최초의 여권 선언이라 할 만한 '여학교설시통문'(女學校設施通文)을 발표하고, 대궐 앞에서 학교 설립을 요구하는 상소를 올렸다.

이듬해에는 왕에게 '절대로 첩을 두지 말라는 칙령을 내려달라'고 요구하는 상소를 전하기도 했다.

책은 여성들이 공적으로 목소리를 내게 된 데는 신문의 역할이 특히 컸다고 본다.

여성들은 독자 투고란에서 적극적으로 자신의 의견을 개진할 수 있었는데, 이들은 여성의 교육권을 비롯해 여성의 건강, 여성의 힘, 국가 재정 등에 대한 생각을 직접 밝혔다.

저자는 이를 두고 "신문의 자투리 공간을 통해 새로운 여성주의적 주체로 나아간 이 여성들의 목소리는 한국 페미니즘의 초기 형태이자 여성운동의 초기 형태로 주목해야 할 것"이라고 평가한다.

푸른역사. 308쪽.

/연합뉴스

"

누군가를 강도 높게 비판하는 듯한 이 글은 개인적인 글이 아닌 상소문이다.

ADVERTISEMENT

남편뿐 아니라 당대 정치·사회를 향해 신랄한 비판을 담은 상소문은 지금 봐도 놀라운 정도다.

김경미 이화여대 이화인문과학원 교수가 최근 펴낸 '격정의 문장들'은 이처럼 우리의 선입견과 고정관념을 깨뜨리는 여성들의 글을 살핀다.

ADVERTISEMENT

백성들이 글로 임금에게 직접 억울함을 호소하는 '상언'(上言), 억울한 일을 당한 사람이 임금이 지나가는 길가에서 징이나 꽹과리를 쳐 하소연하던 '격쟁'(擊錚) 등을 두루 다뤘다.

저자는 왕족 여성부터 양반, 평민, 기녀 등 다양한 여성이 상언을 올렸다고 설명한다.

ADVERTISEMENT

정조 재위 기간(약 25년)을 고려하면 한 해에 16건 정도의 청원이 이루어진 셈이다.

ADVERTISEMENT

'근대 계몽기'를 거치면서 공적인 공간에서도 목소리를 낸 여성들의 모습도 눈여겨볼 만하다.

1898년 서울 북촌의 여성들은 최초의 여권 선언이라 할 만한 '여학교설시통문'(女學校設施通文)을 발표하고, 대궐 앞에서 학교 설립을 요구하는 상소를 올렸다.

이듬해에는 왕에게 '절대로 첩을 두지 말라는 칙령을 내려달라'고 요구하는 상소를 전하기도 했다.

책은 여성들이 공적으로 목소리를 내게 된 데는 신문의 역할이 특히 컸다고 본다.

여성들은 독자 투고란에서 적극적으로 자신의 의견을 개진할 수 있었는데, 이들은 여성의 교육권을 비롯해 여성의 건강, 여성의 힘, 국가 재정 등에 대한 생각을 직접 밝혔다.

저자는 이를 두고 "신문의 자투리 공간을 통해 새로운 여성주의적 주체로 나아간 이 여성들의 목소리는 한국 페미니즘의 초기 형태이자 여성운동의 초기 형태로 주목해야 할 것"이라고 평가한다.

푸른역사. 308쪽.

/연합뉴스

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT