수익대비 부채 비율

역사적으로 높은 수준

기업가치 급추락하면

돈 빌려준 금융사 타격

최근 10여년 동안

기업금융 괜찮았지만

향후 5년은 미지수

경험 못한 상황 대비를

금융위기 때와 달리

헬스케어·테크기업이

위기 키울 가능성도

리처드 밀러 TCW 사모신용(private credit) 최고투자책임자(CIO·사진)의 경고다. 미국 중소기업 직접대출 분야 선구자로 꼽히는 그는 3일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “기업의 빚 부담과 가치평가 배수 모두 역사적으로 높은 수준”이라며 이같이 말했다. 작년 정점을 찍었던 주식시장의 낙관론이 무너지는 과정에서 기업 부도가 잇따르고 금융시장까지 얼어붙는 위기 상황에 맞닥뜨릴 수 있다는 우려다.

글로벌 금융위기 때와 달리 헬스케어나 첨단기술 관련 업체 중 고평가된 기업이 위기에 휘말릴 수 있다는 견해도 밝혔다. 그는 “금융위기 땐 금융시스템이 큰 문제였고, 이후 적정 레버리지(빚 부담)를 유지해야 한다는 교훈을 얻었다”며 “반면 지금은 기업의 레버리지 수준과 가치가 과거보다 훨씬 높다는 게 특징”이라고 말했다. 기업가치의 급격한 하락은 담보가치도 떨어뜨려 돈을 빌려준 금융회사의 손실까지 야기할 수 있다는 게 밀러 CIO의 설명이다.

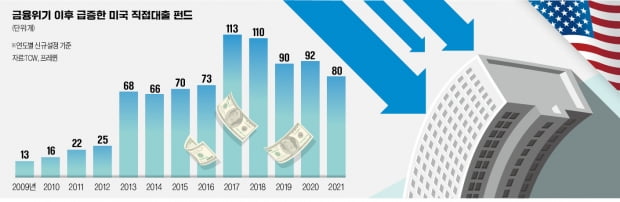

밀러 CIO는 앞으로 수년간 자산운용사와 운용역들이 경험해보지 못한 어려운 환경에 처할 수 있다고 봤다. 그는 “금융위기 이후 본격적으로 성장한 직접대출 시장을 봤을 때, 지난 10여 년은 금리와 부도율이 모두 낮은 순조로운 환경이었다”며 “직접대출 시장에 돈이 몰리면서 대출 조건 특약은 느슨해지고, 운용역들은 더 많은 자금을 소진하기 위해 더 많은 위험을 감수하는 현상이 벌어졌다”고 설명했다.

▷금융시장이 불안하다. 글로벌 금융위기 때와 무엇이 비슷하고 다른가.

“비슷한 점은 위기가 드러나기 전까지 이어진 과도한 낙관론이다. 투자 원칙이 느슨해지고 ‘좋은 기회를 놓칠 수 있다는 두려움’이 확산했다. 차이점은 글로벌 금융위기의 경우 금융시스템의 문제가 지금보다 컸다. 최근엔 금융시스템의 문제보다 개별 기업의 빚 부담 문제가 더 큰 것 같다. 세계 중앙은행이 인플레이션을 통제하며 경기 연착륙을 시도하고 있다는 점도 다르다. ”

▷미국 중소기업의 빚 부담은 어떤 상황인가.

“수익(EBITDA) 대비 부채 비율이 증가 추세다. 역사적으로 높은 수준이다. 담보대출 비율 결정에 앞서 기본 고려 요소인 기업가치도 상승했다. 현재 수준의 수익 대비 기업가치 배수는 지속 가능하지 않을 수 있다. 배수가 낮아지기 시작하면 중소기업 신용 사이클의 하락 징후일 수 있다.”

▷직접대출 투자를 총괄하고 있는데, 금리 상승 환경에서 매력은 무엇인가.

“직접대출은 변동금리로 이뤄진다. 금리가 오르면 더 높은 이자를 받을 수 있다. 문제가 발생했을 때 가장 먼저 원리금을 회수하는 선순위 담보대출 방식이어서 안전하다. 마지막으로 대출자와 차입자 간 계약을 통제할 수 있는 특약을 담은 긴 문서가 존재한다. 이를 활용해 원금 손실 위험을 최소화하고 있다.”

▷직접대출 시장은 어떤 변화를 겪었나.

“글로벌 금융위기 이후 지난 10여 년 동안 엄청난 규모의 자금이 흘러들었다. 운용역들은 더 많은 투자를 집행하기 위해 더 많은 위험을 감수해야 했다. 서로 돈을 빌려주려는 경쟁이 치열해지면서 원금 회수 조건을 내건 특약도 느슨해진 상태다.”

▷TCW는 어떻게 투자 대상을 선택하는가.

“일관된 위험 관리 원칙을 유지하고 있다. 동시에 온전한 대출 특약 조항들을 유지한다. 투자 시점에 민감해서도 안 된다. 직접대출은 어떤 경기 상황에 진입하든 회복력 있는 자산군이어야 한다.”

▷혼란스러운 시장에서 한국 투자자에게 조언을 한다면.

“운용사를 잘 선택해야 한다. 지난 10여 년 동안은 상당히 순조로운 환경이었다. 금리가 낮았고, 부도율도 낮았다. 그만큼 어떤 운용사를 선정하느냐는 중요한 문제가 아니었다. 이젠 대내외 환경과 조건이 딴판이 됐다. 앞으로 5년은 어떤 운용사에 믿고 맡겨야 할지 잘 생각해봐야 할 때다.”

이태호 기자 thlee@hankyung.com