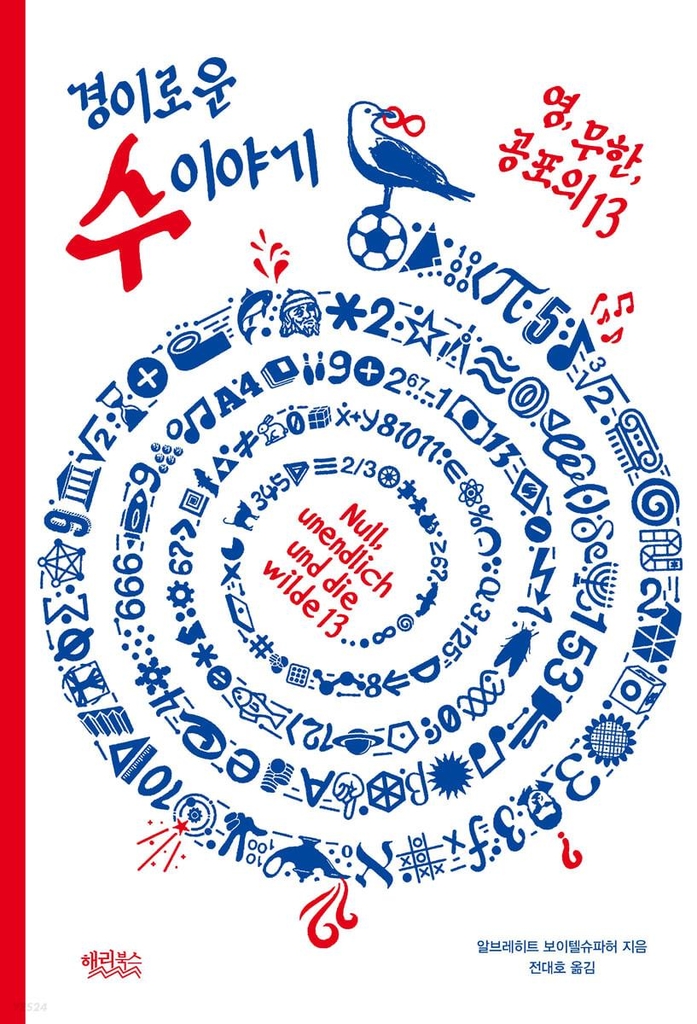

매미떼가 13년마다 나타나는 이유는…'경이로운 수 이야기'

수로써 세계를 기술할 수 있고, 나아가 세계의 구조가 수로 이뤄져 있다고 믿었다.

독일 수학자 알브레히트 보이텔슈파허는 '수는 세계를 여는 열쇠'라는 피타고라스주의를 받아들이는 데서 나아가 각각의 수가 고유의 의미와 특징을 지닌다고 주장한다.

그는 최근 번역·출간된 '경이로운 수 이야기'에서 수 자체의 수학적 속성과 인류가 수를 받아들이고 사용한 역사에서 비롯된 흥미로운 이야기들을 풀어놓는다.

7은 문화권을 막론하고 신화나 동화에 자주 등장하는 수다.

세계의 불가사의는 거의 항상 7개이고, 심지어 첩보영화 시리즈도 '007'이다.

전 세계가 일주일을 7일로 정한 합리적 이유를 찾기는 어렵다.

굳이 따지자면 기독교 창조신화 정도다.

천문학 관점에서는 초승달이 지고 다음 초승달이 뜰 때까지 시간은 대략 29.5일이므로, 5일이나 6일을 한 주로 삼는 게 더 편해 보인다.

반면 현실 세계에서 7은 거의 찾아볼 수 없다.

7개로 이뤄진 꽃잎이나 별자리는 드물다.

저자는 7이 "그저 이야기꾼과 청중이 생각하기에 '알맞은' 수, 적당한 수였다"고 말한다.

7이 자연에 흔하지 않은 이유는 1과 자신 이외의 자연수로 나뉘지 않는 소수(素數)이자, 원만하고 조화로운 수라는 6 다음인 탓도 있을 것이다.

13 역시 12 다음이라서 불길하게 여겨진다.

최후의 만찬에는 배신자 유다를 포함해 13명이 참석했다.

독일에서는 13번째 대상을 '악마의 12'(Teufelsdutzend)라고 부르고 영어에도 똑같은 표현이 있다.

19세기 말에는 13명으로 이뤄진 모임에 돈을 받고 참석하는 사람들이 있을 정도였다.

매미는 13년이나 17년, 7년 주기로 농장에 떼로 날아가 포식한다.

4년이나 8년 주기라면 때맞춰 나타난 천적에게 몰살당했을 것이다.

원주율 π(파이)를 소수점 아래 한 자리라도 더 계산하려는 수학자들의 집착에 가까운 노력은 수 자체가 지닌 매력을 반증하는 사례다.

아르키메데스는 원 안에 정육각형을 그려 넣고 그 둘레를 계산하는 방식으로 π의 근삿값을 계산했다.

이후 수천 년 동안 수학자들은 점점 더 많은 정다각형으로 π를 찾았다.

컴퓨터는 무한급수를 이용해 2002년 1조 자리까지 계산하는 데 성공했다.

그러나 무한을 향하는 π의 참값은 현실적으로 아무런 효용이 없다.

미국 항공우주국(NASA)이 우주선 궤도를 계산할 때 사용하는 π의 값은 겨우 15자리까지다.

"수학자들은 이 까마득한 숫자들의 계열 앞에서 산소통 없이 8,000미터급 고산에 오르는 산악인과 유사한 감정을 느낀다.

(중략) π는 왜 그토록 매력적일까? 그 수의 외견상 간단한 정의와 실제로 그 수의 값을 알아내는 데 필요한 무한한 노력 사이의 간극 때문이라고 나는 믿는다.

"

해리북스. 전대호 옮김. 256쪽. 1만4천800원.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["이자만 벌자 했는데 월세 2배 번다"…쏠쏠한 벌이 뭐길래 [방준식의 재+부팅]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36877872.3.jpg)

!["심각한 고평가"…AI 서버 수요 의심 커졌다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240601065547707.jpg)