"스페인독감을 키운 건 불신과 두려움이었다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

1918년 팬데믹 다룬 '그레이트 인플루엔자' 출간

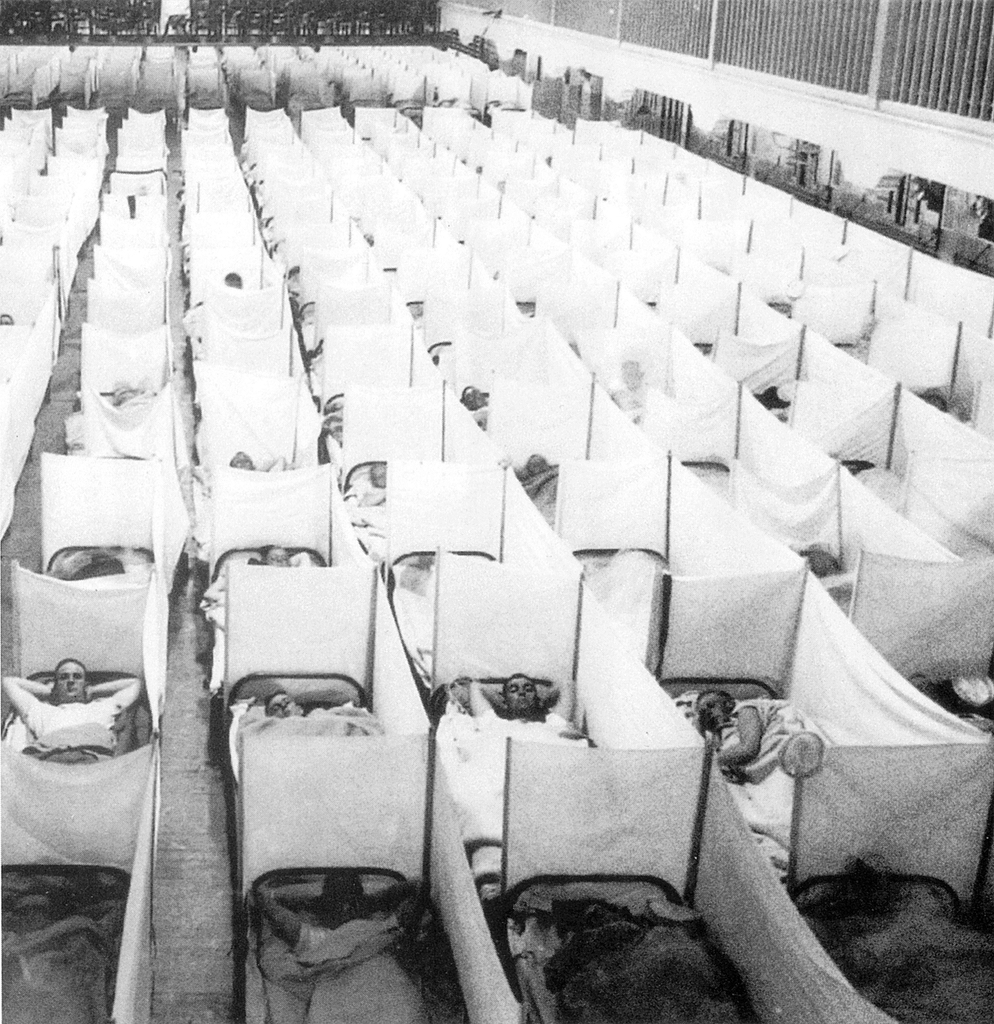

군의관 폴 루이스 소령은 제1차 세계대전이 한창인 1918년 9월 중순, 여태껏 만난 적 없는 죽음과 대면했다.

병동에는 환자들이 줄지어 들어왔다.

그중 상당수는 끔찍한 방식으로 출혈을 일으키며 죽어 가고 있었다.

많은 병사는 몸부림치거나 정신 착란에 빠졌다.

그들은 망치로 뒤통수를 때리는 듯한 극심한 두통, 뼈가 부러지는 듯한 온몸 통증을 호소했다.

구토하는 병사들도 있었고, 백인인지 흑인인지 구별하기 어려울 정도로 피부가 검게 변한 이들도 있었다.

루이스는 이 증상을 독감이라고 믿었다.

비록 여태까지 알려진 그 어떤 독감과도 다르지만 말이다.

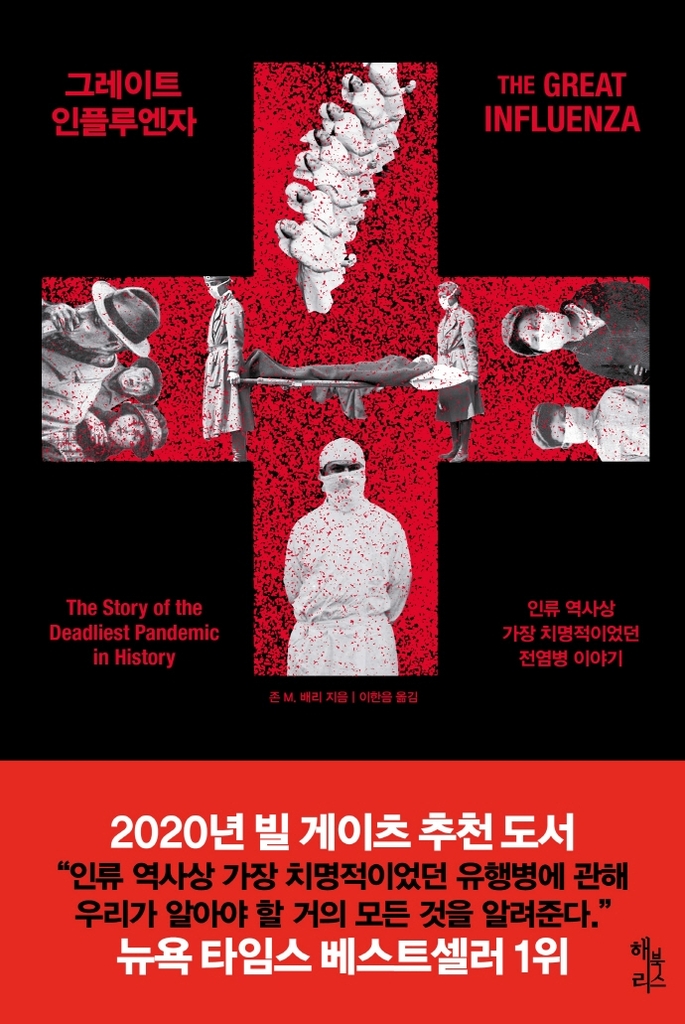

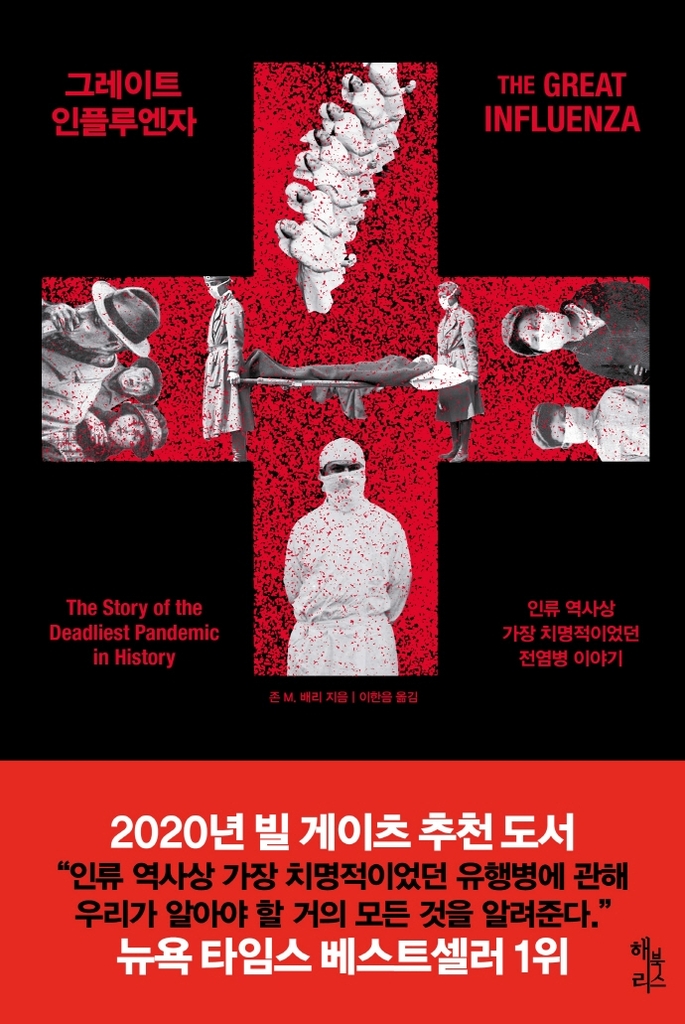

미국 툴레인대 열대의학과 존 M. 베리 교수가 쓴 '그레이트 인플루엔자'(해리북스)는 역사상 가장 무서웠던 전염병 가운데 하나인 스페인 독감을 조명했다.

책은 병에 대한 분석과 정부의 태도, 당대 과학자들의 긴장과 흥분, 절망을 고스란히 담아냈다.

저자에 따르면 스페인 독감이 치명적 형태로 첫 모습을 드러낸 곳은 미국 필라델피아였다.

이 감염병은 최소 2천100만 명에서, 많게는 1억 명을 죽음으로 내몰았다.

대개 독감은 노인과 아기의 목숨을 앗아갔지만 1918년 팬데믹 때 사망한 사람의 절반은 20~30대였다.

특히 1918년 중순에서 12월 초 사이에 사망자가 집중됐다.

24주간 이 독감으로 죽은 이들은 24년간 에이즈로 사망한 사람보다 더 많았다.

1년 동안의 사망자 수는 중세 흑사병이 돌 때 1세기 동안의 사망자 수를 넘어섰다.

팬데믹 확산 방지에 발 벗고 나서야 할 정부와 언론은 독감의 위력을 애써 축소했다.

이들은 제1차 세계대전의 승리와 보도에만 열을 올렸다.

정부와 언론의 무시, 방관 속에 참사 발생은 예견된 수순이었다.

필라델피아 당국은 1918년 9월 전시 공채 판매 촉진을 위한 시가행진을 진행했다.

수천 명이 시가행진하고, 수십만 명이 이를 지켜봤다.

일부 보건 책임자들과 의사들은 행사 진행을 반대했다.

그러나 시 당국은 걱정할 것 없다는 말만 반복했고, 언론은 독감의 위험을 축소 보도했다.

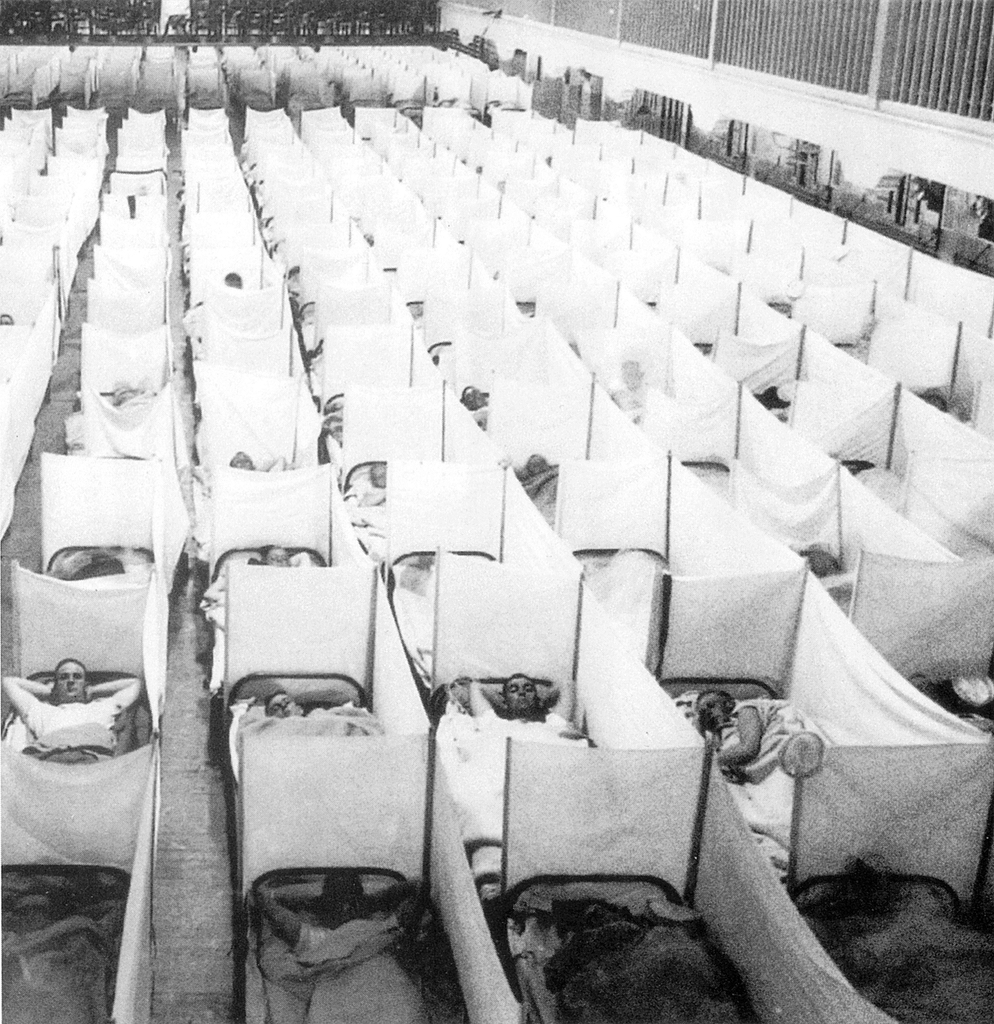

행사 후 사흘이 지나기도 전에 도시의 31개 병원의 모든 병상이 꽉 찼다.

열흘 후에는 하루 수백 명이 감염됐다.

이후 감염자 수는 메일 수십만 명씩 늘었고, 수백만 명이 사망했다.

신문은 보건 당국의 말을 인용해 "독감 유행이 정점에 다다랐다", "유행병이 정점을 지나가고 있다"는 보도만을 양산했다.

거리에는 시신이 쌓였고, 인부들은 무덤 파기를 거부했으며 곧 관마저도 부족해졌다.

이렇게 상황이 급박해졌지만 우드로 윌슨 미국 대통령은 독감 대유행에 대해 한마디도 하지 않았다.

정부의 미온적인 대처, 언론의 무시 속에 사람들은 두려움에 떨었다.

누구도 제대로 된 상황을 이야기해주지 않았기 때문이다.

"관료들과 언론이 하는 말들은 사람들이 목격하고 만지고 감지하고 견디고 있던 것과 아무런 관련이 없었다.

불신은 불확실성을 낳고, 불확실성은 두려움을 낳기 마련이다.

그리고 이런 상황에서 두려움은 공포로 비화한다.

"

"전쟁이 터질 때 가장 먼저 죽는 것은 진실"이라는 당대 한 상원의원의 말처럼, 모든 진실은 은폐됐다.

책은 이 같은 상황에서 루이스 소령을 비롯한 과학자들의 투혼을 그린다.

저자는 지독한 혼란 속에서 침착하게 사태를 응시하며 탁상공론에 빠지지 않고, 단호하고 굳건하게 대처하고 애쓴 인물들을 조명한다.

저자는 책 말미에 이렇게 강조한다.

"1918년의 마지막 교훈, 단순하지만 실행하기 가장 어려운 교훈은 권력을 가진 사람들이 대중의 신뢰를 유지해야 한다는 것이다.

그렇게 하기 위해서는 아무것도 왜곡해서는 안 되고, 거짓으로 사람들을 안심시키려 해서도 안 된다.

링컨은 그렇게 하는 것이 최우선이자 최선이라고 말했다.

지도자는 어떤 공포에 직면해서도 그것을 구체화해야 한다.

그래야만 사람들이 그것을 깨뜨릴 수 있을 것이다.

"

이한음 옮김. 776쪽. 3만8천원.

/연합뉴스

군의관 폴 루이스 소령은 제1차 세계대전이 한창인 1918년 9월 중순, 여태껏 만난 적 없는 죽음과 대면했다.

병동에는 환자들이 줄지어 들어왔다.

그중 상당수는 끔찍한 방식으로 출혈을 일으키며 죽어 가고 있었다.

많은 병사는 몸부림치거나 정신 착란에 빠졌다.

그들은 망치로 뒤통수를 때리는 듯한 극심한 두통, 뼈가 부러지는 듯한 온몸 통증을 호소했다.

구토하는 병사들도 있었고, 백인인지 흑인인지 구별하기 어려울 정도로 피부가 검게 변한 이들도 있었다.

루이스는 이 증상을 독감이라고 믿었다.

비록 여태까지 알려진 그 어떤 독감과도 다르지만 말이다.

책은 병에 대한 분석과 정부의 태도, 당대 과학자들의 긴장과 흥분, 절망을 고스란히 담아냈다.

저자에 따르면 스페인 독감이 치명적 형태로 첫 모습을 드러낸 곳은 미국 필라델피아였다.

이 감염병은 최소 2천100만 명에서, 많게는 1억 명을 죽음으로 내몰았다.

대개 독감은 노인과 아기의 목숨을 앗아갔지만 1918년 팬데믹 때 사망한 사람의 절반은 20~30대였다.

특히 1918년 중순에서 12월 초 사이에 사망자가 집중됐다.

24주간 이 독감으로 죽은 이들은 24년간 에이즈로 사망한 사람보다 더 많았다.

1년 동안의 사망자 수는 중세 흑사병이 돌 때 1세기 동안의 사망자 수를 넘어섰다.

팬데믹 확산 방지에 발 벗고 나서야 할 정부와 언론은 독감의 위력을 애써 축소했다.

이들은 제1차 세계대전의 승리와 보도에만 열을 올렸다.

정부와 언론의 무시, 방관 속에 참사 발생은 예견된 수순이었다.

필라델피아 당국은 1918년 9월 전시 공채 판매 촉진을 위한 시가행진을 진행했다.

수천 명이 시가행진하고, 수십만 명이 이를 지켜봤다.

일부 보건 책임자들과 의사들은 행사 진행을 반대했다.

그러나 시 당국은 걱정할 것 없다는 말만 반복했고, 언론은 독감의 위험을 축소 보도했다.

행사 후 사흘이 지나기도 전에 도시의 31개 병원의 모든 병상이 꽉 찼다.

열흘 후에는 하루 수백 명이 감염됐다.

이후 감염자 수는 메일 수십만 명씩 늘었고, 수백만 명이 사망했다.

신문은 보건 당국의 말을 인용해 "독감 유행이 정점에 다다랐다", "유행병이 정점을 지나가고 있다"는 보도만을 양산했다.

거리에는 시신이 쌓였고, 인부들은 무덤 파기를 거부했으며 곧 관마저도 부족해졌다.

정부의 미온적인 대처, 언론의 무시 속에 사람들은 두려움에 떨었다.

누구도 제대로 된 상황을 이야기해주지 않았기 때문이다.

"관료들과 언론이 하는 말들은 사람들이 목격하고 만지고 감지하고 견디고 있던 것과 아무런 관련이 없었다.

불신은 불확실성을 낳고, 불확실성은 두려움을 낳기 마련이다.

그리고 이런 상황에서 두려움은 공포로 비화한다.

"

"전쟁이 터질 때 가장 먼저 죽는 것은 진실"이라는 당대 한 상원의원의 말처럼, 모든 진실은 은폐됐다.

책은 이 같은 상황에서 루이스 소령을 비롯한 과학자들의 투혼을 그린다.

저자는 지독한 혼란 속에서 침착하게 사태를 응시하며 탁상공론에 빠지지 않고, 단호하고 굳건하게 대처하고 애쓴 인물들을 조명한다.

저자는 책 말미에 이렇게 강조한다.

"1918년의 마지막 교훈, 단순하지만 실행하기 가장 어려운 교훈은 권력을 가진 사람들이 대중의 신뢰를 유지해야 한다는 것이다.

그렇게 하기 위해서는 아무것도 왜곡해서는 안 되고, 거짓으로 사람들을 안심시키려 해서도 안 된다.

링컨은 그렇게 하는 것이 최우선이자 최선이라고 말했다.

지도자는 어떤 공포에 직면해서도 그것을 구체화해야 한다.

그래야만 사람들이 그것을 깨뜨릴 수 있을 것이다.

"

이한음 옮김. 776쪽. 3만8천원.

![헌재, '尹 탄핵 회의' 첫날부터…시민·경찰 충돌 [현장 르포]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38957695.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)