[특파원시선] 전자투표 시대 후보자 이름 연필로 쓰는 일본

세습·다선 후보에 유리한 투표방식이란 지적도

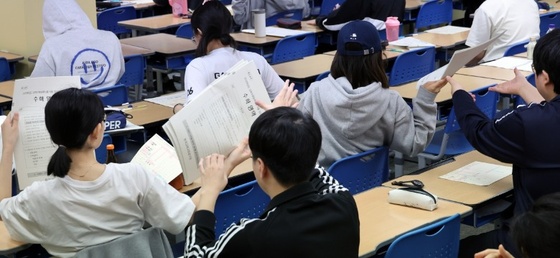

31일 일본 중의원 선거(총선) 투표소에서 유권자들은 연필로 후보자(소선거구)와 정당(비례대표)의 이름을 투표용지에 직접 기재해야 한다.

일부 국가에선 전자투표가 도입되고 있는데도 일본에선 선거 때 한자나 히라가나(일본어 글자)로 후보자와 정당의 이름을 쓰는 관행이 70년 넘게 유지되고 있다.

일본 공직선거법 46조에 '선거인은 투표용지에 후보자 1명의 이름을 자필로 써서 투표함에 넣어야 한다'고 규정돼 있기 때문이다.

참의원, 지방자치단체장, 지방의회 선거도 마찬가지다.

![[특파원시선] 전자투표 시대 후보자 이름 연필로 쓰는 일본](https://img.hankyung.com/photo/202110/PCM20190713000199073_P4.jpg)

볼펜 등은 번질 우려가 있어 연필로만 써야 한다.

이런 투표 방식 때문에 일본 지방자치단체들은 선거 때마다 연필을 준비해야 한다.

이전 선거 때는 유권자가 한 번 사용한 연필을 회수해 재사용했기 때문에 큰 어려움이 없었다.

그러나 이번 총선에선 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지 차원에서 연필을 회수하지 않고 유권자가 가져가도록 했다.

따라서 지자체별로 수십만 필에 달하는 연필을 조달해야 했다.

연필 구매로 끝나는 게 아니다.

최근 일본 언론에는 지자체 공무원들이 일과 시간에 연필 깎기에 열을 올리는 모습이 보도돼 화제가 됐다.

군마(群馬)현 오타(大田)시의 한 공무원은 현지 민영 방송사 네트워크인 ANN에 "일주일 넘게 연필만 깎고 있어 얼마나 깎았는지 짐작도 못 하겠다"고 토로하기도 했다.

![[특파원시선] 전자투표 시대 후보자 이름 연필로 쓰는 일본](https://img.hankyung.com/photo/202110/AKR20211028155800073_01_i_P4.jpg)

두 정당이 모두 약칭으로 2009년 총선에서 집권한 정당의 이름인 민주당을 희망했기 때문이다.

공직선거법에는 약칭이 중복되는 것을 금지하는 규정이 없다.

'입헌민주당'이나 '국민민주당'이라고 기재한 투표용지는 문제가 없지만, '민주당'이라고 기재된 표는 두 정당의 득표 비율에 따라 배분된다.

다만, '민주'라고만 기재된 투표용지는 각 지역 선거관리위원회의 판단에 따라 무효표가 될 가능성도 있다고 도쿄신문은 전했다.

이에 따라 입헌민주당과 국민민주당은 유권자들에게 비례대표 투표 때 정당 이름을 모두 기재해달라고 호소하고 있다.

![[특파원시선] 전자투표 시대 후보자 이름 연필로 쓰는 일본](https://img.hankyung.com/photo/202110/PYH2021101816440034000_P4.jpg)

일본 정부도 이런 문제를 인식하고 1994년 공직선거법을 개정해 한국처럼 투표용지에 있는 후보자나 정당 이름 밑에 있는 공란에 도장을 찍는 방식도 허용했지만, 실제로는 도입되지 않았다.

한 번 굳어진 관행을 잘 바꾸지 않는 일본 사회의 특성 때문으로 보인다.

기존 투표 방식이 세습 정치인이나 다선 의원에게 유리하기 때문이라는 지적도 있다.

유권자가 별 생각 없이 익숙한 이름을 쓸 가능성이 있기 때문이다.

실제 니혼게이자이신문(닛케이)이 중의원 소선거구제가 도입된 1996년 이후 과거 8차례의 총선에 출마한 후보 8천803명의 당락을 분석한 결과, 세습 후보의 당선 확률은 80%인데 비해 비세습 후보는 30%에 그쳤다.

부모가 국회의원이었거나 3촌 이내 현역 의원으로부터 지역구의 전부 혹은 일부를 물려받은 세습 후보는 전체 후보의 13%였다.

세습 후보의 70%는 집권 자민당 후보로 출마했다.

중의원 당선 5회 이상인 중견 정치인의 당선 확률도 80% 이상이었지만, 당선 경력이 없는 신인의 당선 확률은 14%에 그쳤다.

다른 나라에선 찾아보기 어려운 투표 방식이 일본에서 유지되고 있는 것이 참신한 인재가 유입되기 어려운 일본의 정치 문화와도 무관치 않은 것으로 보인다.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 與 '국회의장단 선출' 표결 보이콧하기로](https://img.hankyung.com/photo/202406/02.22579247.3.jpg)