피할 수 없는 죽음…우리는 어떻게 살아야 하나

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

어차피 죽음을 피할 수 없다면 인간은 왜 살아야 할까?

인간이 수없는 세월 동안 반복해온 질문이다.

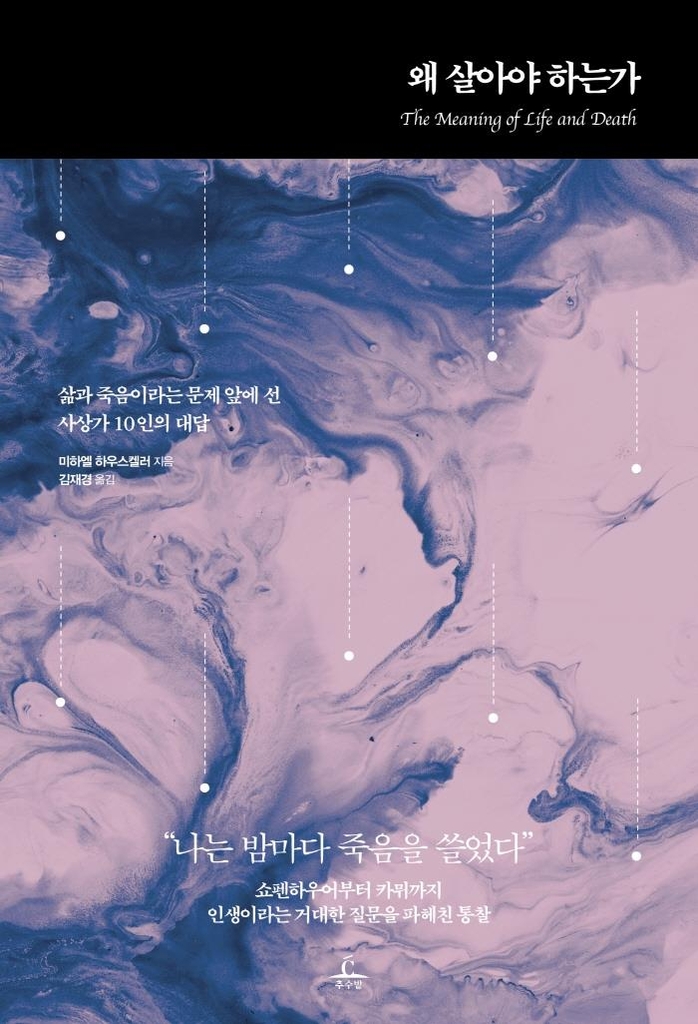

독일 철학자 미하엘 하우스겔러 리버풀대 교수는 최근 출간된 책 '왜 살아야 하는가'(추수밭)를 통해 아직 정답이 나오지 않은 이런 해묵었지만, 여전히 도전적인 질문을 다시 꺼내 든다.

저자는 쇼펜하우어부터 카뮈까지 19~20세기 유럽 지성사를 수놓은 위대한 사상가들의 작품을 들춰보며 나름의 해석을 내놓는다.

다만 글 서두부터 "궁극의 질문에 대한 궁극의 해답을 찾을 수 있으리라는 기대를 해선 안 된다"고 강조한다.

저자는 우선 우리가 살아가는 세계의 본성에 대해 질문한다.

저자는 쇼펜하우어를 인용하면서 "삶의 참을 수 없는 비참함"을 언급한다.

인간이라면 '생로병사'(生老病死)를 피할 수 없기에 "고통과 고난이 삶 곳곳에 만연한다"는 사실을 인지하는 게 중요하다.

"행복"이란 것도 고통으로부터 일시 벗어난 "고통의 유예" 정도에 불과하다고 쇼펜하우어는 지적한다.

키르케고르에게도 인생은 고통이다.

"행복 저 깊숙한 곳, 가장 구석진 곳에서도 결국 절망이라는 불안"이 깃들어 있다.

그래서 "무엇이든 적당히 하면서 살아가는" 체념적인(심미적인) 태도를 취할 필요가 있다.

그러나 거기서 멈추면 안 된다.

그런 심미적인 태도를 벗어나 윤리적이고, 종교적인 태도에 이르기 위해서는 '나에 집중하는 삶'이 필요하다고 키르케고르는 말한다.

"무슨 선택을 내리든 '내'가 바로 그 선택에 따라 살고 죽어야 한다는 사실을 깨닫는 것"이 필요하다는 것이다.

그래야 "다른 사람처럼 되려고 애쓰다가 그만 자기 자신이 되지 못하는" 우(愚)를 범하지 않는다.

절친한 친구가 사악한 악마로 돌변하는 일도 일어나는 게 인생이다.

이를테면 그에게 삶은 '이해할 수 없는 환영'에 가까웠다.

"우리는 실상 무엇을 찾는지 제대로 알지 못한 채 계속해서 무언가를 찾고 있는"데 그런 실수는 인생 전반에 걸쳐 지속해서 반복된다고 멜빌은 이야기한다.

막대한 유산을 상속받은 귀족이었고, 젊은 시절 사치스럽고 방탕하게 살았으며 생전 세계적인 거장의 반열에 오르면서도 장수했던, 누가 봐도 부러운 삶을 산 러시아의 소설가 레프 톨스토이에게도 "삶은 뛰어난 사기꾼"에 불과했다.

톨스토이의 작품에는 죽음이 자주 나온다.

'전쟁과 평화'와 '안나 카레니나'에서는 주요 등장인물이 죽는다.

'이반 일리치의 죽음'은 아예 죽어가는 과정을 그로테스크하게 묘사하기도 한다.

자유, 평등, 이상 등에 대해 집요하게 추적한 저자는 말년으로 갈수록 종교적 색채가 짙어진다.

"인간은 노동하고, 겸손하며 고통을 겪고, 타인에게 자비를 나타내야 한다"고 주장하기도 한다.

철학자 니체는 오히려 나약하게 만드는 '기독교적 연민'을 버리고 인간의 삶을 긍정하라고 강조한다.

철학자 윌리엄 제임스도 '삶이 제공하는 기쁨에 내어 맡기고 느끼는 것'이 중요하다고 역설한다.

소설가 프루스트는 천변만화하는 삶의 속성에 속지 말고, 오로지 예술창작에 골몰하자고 주장한다.

철학자 비트겐슈타인은 말할 수 없는 것에 대해서는 침묵하자고 제안한다.

위대한 사상가들이 말한 삶과 죽음의 어법은 각각의 울림이 있고, 설득력도 있다.

그렇지만 10명의 사상가가 삶과 죽음에 대한 똑 부러진 해답을 제시하는 것도 아니다.

저자는 "궁극의 질문은 그것이 무엇이든 간에, 대답 되지 않은 채로 남는다"며 "이 책이 그랬듯이 우리의 삶은 우리에게 간결하고 함축적인 결론 따위를 제시해주지 않기 때문"이라고 설명한다.

그러면서 이것 하나만 기억하자고 강조한다.

"삶이 살 만한 가치가 있는가는 삶을 사는 사람에게 달려 있다.

"

김재경 옮김. 460쪽. 1만8천원.

/연합뉴스

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 베네치아 비엔날레 섹션 인상 깊어](https://img.hankyung.com/photo/202406/AA.37051711.3.jpg)

![[이 아침의 시인] '소나기' 황순원의 맏아들…첫사랑 DNA로 쓴 연애詩 황동규](https://img.hankyung.com/photo/202406/AA.37049730.3.jpg)