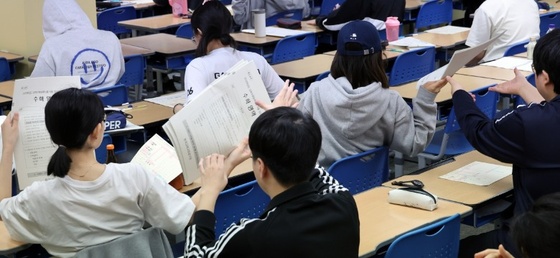

[책과 영화에 기대어 쓰다] 영화 <한공주>, 전 잘못이 없는데요

![[책과 영화에 기대어 쓰다] 영화 <한공주>, 전 잘못이 없는데요](https://img.hankyung.com/photo/202103/0Q.25811890.1.jpg)

“나중에 물에 뛰어들었을 때 혹시라도 살고 싶을까 봐”

가장 친한 친구였던 화옥은 지옥 같은 그 날 이후 임신을 했고 결국 강에 몸을 던져 자살했다. 강에서 죽은 친구를 바라보며 절망에 몸부림쳤던 공주는 물을 이기고 고통스러운 기억에서 벗어나고 싶었다. 물에 빠졌을 때 자맥질을 포기할지도 모른다는 예감과 어느 누구도 자신에게 구명조끼를 던져 주지 않을 거란 사실을 그녀는 알고 있었다. 공주가 수영에 그토록 집착한 이유였다.

우리는 충격적인 사건을 경험한 피해자의 경우 평생을 트라우마의 늪에 빠져 허우적거리며 살아갈 것이라고 막연하게 생각한다. 하지만 이런 선입견은 피해자에게 또 다른 고통을 줄지 모른다. 피해자는 상처를 껴안고 다시 삶을 살아가야 하는 잔인한 현실과 마주해야 하기 때문이다. 수영을 하고, 노래를 부르면서 주어진 삶을 포기하지 않고 살아가는 공주는 부도덕과 편견이 판치는 폭력적인 세상과 대비되었다.

새로운 학교에서 먼저 손을 내밀어준 같은 반 친구 은희 덕분에 공주도 조금씩 마음의 문을 열기 시작한다. 위태로운 삶이었지만 친구와 음악을 통해 조금씩 새로운 삶에의 희망을 꿈꾸려던 찰나 공주의 삶은 다시 나락으로 떨어지고 만다. 가해자의 잘못 보다 피해자의 행실을 문제시하는 성폭력 사건에 대한 사회의 이중적 잣대는 피해자를 이중 삼중의 고통 속에 빠트린다. 가해자 부모들은 합의를 통해 사건을 무마하고자 끊임없이 피해자를 따라다니며 괴롭힌다. 영화 속에서 공주의 평온한 삶 속으로 다시 찾아온 불청객도 그 알량한 ‘합의’를 위해서였다. “내 새끼 앞날을 생각해 달라” 면서 뻔뻔하게 공주에게 탄원서를 내미는 가해자들의 부모는 자기 자식만을 챙기는 극단적인 가족 이기주의를 보여주었고 공주를 영원한 피해자 신분에서 헤어날 수 없게 만들었다.

“멀리서 바라볼 때는 보듬어주고 싶어 하고 가엾어 하면서 나와 그 사람의 거리가 좁혀지면 회피하고 싶어 하는 마음이 우리에게 있다. 거기에 대한 고민이 시작이었다고 할 수 있다” 이수진 감독은 영화 <한공주>의 출발에 대해 이렇게 언급했다. 자신에게는 결코 일어나지 않을 일을 겪은 이질적 대상으로 상대를 바라보는 것은 대상을 철저히 타자화 하는 폭력적인 시선의 다름 아니다.

사회적 공분을 일으킨 사건이 발생하면 피해자가 겪은 상처를 나누고자 하는 마음에서 영화가 제작된다. 사건을 상기시키고 무자비한 폭력에 떠밀려 사회 밖으로 추방당한 피해자를 다시 보듬어 안고자 하는 나름의 노력이다. 하지만 공유해야 할 기억을 상기시키기 위해 사건을 재현하고자 하는 시도는 자극적인 영상과 이미지로 자칫 타인의 불행을 영화를 위한 도구로 이용하는 위험을 안고 있다. 많은 영화들이 피해자의 고통에 다가가려 했지만 대부분은 진실과는 먼 공허한 메아리로 흩어지곤 했던 이유다.

이수진 감독은 에둘러 사회문제에 심각하게 접근하는 대신 부조리하고 비겁한 사회 속에서 위태롭게 버티고 선 한 개인의 삶을 묵묵히 지켜보기로 한다. 그래서 영화 <한공주>에서는 피해자가 정면에 나선다. 피해자를 대신해 정의를 실현해 주는 사람도 등장하지 않고, 가해자 입장에서 어설프게 속죄하는 영화도 아니다. 분노하거나 싸우는 대신, 세상에서 가장 아픈 사람인 공주를 가만히 지켜보기로 한다. 이것이 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 잔인한 지옥 속을 헤매고 있을 한 소녀의 삶 속으로 들어가기 위해 갖춰야 할 최소한의 예의라고 믿어서일 것이다. 삶이 비록 지옥일지라도, 그럼에도 불구하고 살아봐야겠다고 희망의 끈을 놓지 않으려 애쓰는 마지막 의지마저 못 본 채 해서는 안 된다고 영화는 말한다. 공주를 범하던 42명의 고릴라들은 어른들의 이기심과 탐욕이 만들어 낸 결과물이었다. 지옥과도 같은 상황에서 자신의 아들만을 데리고 현장을 빠져나오던 편의점 주인의 행동은 우리 모두가 사건의 공범임을 보여주는 섬뜩한 장면이었다. 피해자 개인에게 일어난 폭력인 동시에 공동체의 도덕성에 심각한 균열이 가 있음을 확인하는 순간이기도 했다.

<한공주>는 피해자가 보호받기보다는 도망치게 만드는 이상한 나라, 대한민국의 부끄러운 민낯을 고스란히 보여주었다. 어른이라는 사실을 한없이 부끄럽게 만들었다. 흔들리는 카메라와 클로즈업이 잦은 불안정한 화면은 공주의 마음속 지옥의 다름 아니었다. 세상 어디에도 마음 붙일 곳을 찾을 수 없었던 공주는 지켜주지 못했던 우리 모두의 딸이었다. 영화는 우리에게 묻는다. 제대로 살고 있느냐고. 그래서 <한공주>는 힘들어도 꼭 봐야 할 영화다.

![[책과 영화에 기대어 쓰다] 영화 <한공주>, 전 잘못이 없는데요](https://img.hankyung.com/photo/202103/0Q.25811891.1.jpg)

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트