동호회 총무와 행복계산법

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

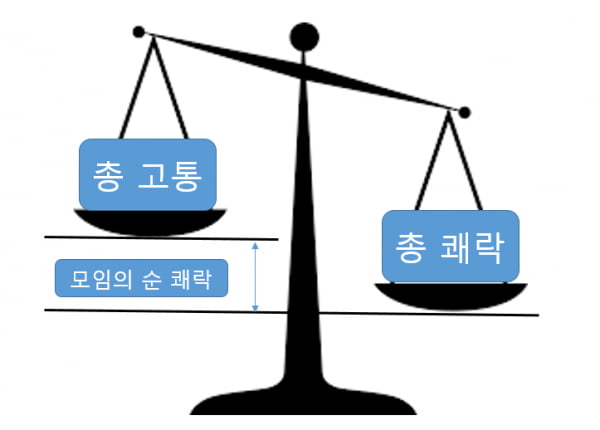

제레미 벤담은 ‘최대 다수의 최대 행복 실현’을 인생의 목적으로 본 철학자이자 공리주의 경제학자이다. 그는 행복을 극대화하기 위해 쾌락을 늘리고 고통을 줄이라고 주장했다. 그는 쾌락과 고통의 양을 수치화해 ‘행복 계산법(felicific(or hedonistic) calculus)’을 고안해 냈다. 어떤 행위에 따르는 쾌락과 고통을 각각 강도, 지속성, 확실성, 원근성, 생산성, 순수성, 연장성의 7가지 기준에 맞춰 점수를 매긴 후 이를 합하면 행복의 정도를 알 수 있다는 것이다. 이 계산을 통해 산출된 총 쾌락에서 총 고통을 뺀 것이 순 쾌락이고, 순 쾌락이 큰 행위를 할수록 사람들이 옳은 선택을 하고 있다. 그는 정부가 사람들에게 큰 고통을 주기 때문에 사회 전체의 행복을 위해서는 정부의 역할을 줄여 경제적 자유방임을 이뤄야 사회 전체의 행복이 늘어난다고 믿었다. 그리고 한계효용체감 법칙에 의해 부(富)가 늘어난다고 행복까지 늘어나는 것이 아니므로 부가 보다 평등하게 분배돼야 사회 구성원 전체의 행복이 늘어난다고 믿었다. 이처럼 행복은 양적으로 측정될 수 있으며 행복이 행위의 기준이 된다는 벤담의 행복론은 이후 돼지의 행복론에 불과하다는 비판을 면치 못했다. 하지만 행복을 측정해 보려는 좋은 시도였다. (김민주의 경제법칙 101 중에서)

아주 오래된 이야기이다. 영어학원에서 회화를 공부하는데 앞에 앉은 나의 대화 상대와 프리토킹하다 도무지 이해가 가지 않는 일이 벌어졌다. 비폭력까지는 좋았는데, 자기에게 해를 끼치는 사람에게까지 아무것도 하지 않겠다는 것이었다. 간디도 아니고, 마치 세계 평화를 위하여 언제든지 자기를 희생할 준비가 되어있다는 듯한 태도였다. 그러고 보니 그녀는 늘 사회 소수자의 편에 들어서 다른 사람들의 행동을 비아냥거렸다. 마치 자기 이외의 다수의 편에 서있는 사람들을 경멸해야 할 존재처럼 말했다. 물론 그 클럽에서도 모임을 주도하고 분위기를 이끌며 영어로 말하기를 주도하는 사람이 있는 반면에, 정말 영어로 입을 떼기 어려워하는 아웃사이더도 있었다. 하지만 대체로 사전에 테스트를 하기 때문에 그 차이란 그리 크지 않았음에도 불구하고 그녀는 그 차이를 크게 두고, 아웃사이더의 편에만 늘 섰다. 문제는 그 아웃사이더가 언제나 같지는 않았다. 수업시간의 아웃사이더, 회식할 때 아웃사이더가 틀렸다. 그러니 그녀는 회식 때도 냉소적이었고, 수업시간에도 냉소적이었다. 우리 사회에는 언제나 소외되고 사회를 불편해하는 사람들이 있기는 하다. 그런 사람들을 돌보아주는 것은 맞다.

그런데 ‘소수집단’은 하나의 돌덩어리처럼 단단하게 뭉쳐져있지 않다. 소수집단도 아주 다양하다. 그런데 그 소수집단의 불만족을 만족시키려고만 하다가 다수인 대부분의 불만을 사는 일도 잦다. ‘왜 그 친구만 감싸고 도냐?’라는 말을 듣기 십상이다. 제레미 벤담은 행복의 변수로 7가지 기준으로 점수를 매겼다. 그렇다면 동호회 동창회 등은 어떤 변수로 점수를 매길 수 있을까? 지속성, 모임 회수, 모임의 발전성, 순수성, 회원 만족성, 모임의 비전, 인간미 등으로 할 수 있겠다. 그럼 각각 7개 변수에 대하여 모두 만족하는 사람은 없을 것이다. 매 변수마다 늘 싫어하는 변수는 나온다. 마라톤 동호회에서 발전성을 중시한다고 해서 모이면 정말로 죽자고 뛰기만 하면, 인간미에 우선순위를 두는 회원들은 행복도가 떨어진다. 그리고 다수 회원들의 만족만을 추구하면 회원들의 총 쾌락도 늘겠지만, 그만큼 소수 회원들의 총 고통도 높아진다. 이런 경우 모임의 운영진은 소수 회원들에게 큰 고통을 준다. 때문에 모임 전체의 행복을 위해서는 운영진의 역할을 너무 크게 하지 말고 적당히 줄이면서, 회원들의 의견을 많이 듣고 최대한 따르는 경제적 자유방임을 이뤄야 모임 전체의 행복이 늘어난다고 믿었다.

회장이 모임 전체의 총 쾌락 지수를 늘리기 위하여 노력한다면, 총무는 총 고통 지수를 줄이도록 노력해야 한다.

홍재화 한경닷컴 칼럼니스트

![[속보] 경찰 특수단, 문상호 정보사령관·노상원 전 사령관 긴급체포](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZA.38898535.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)