구조개혁 외면하고 유동성 의존

AI 등 신성장동력에 힘줘야

일본의 ‘잃어버린 30년’은 1985년 미국 등과 맺은 플라자합의에서 시작됐다. 일본의 엔화가치를 절상하는 내용의 이 합의 직후 일본 수출 경쟁력은 급속도로 나빠졌다. 일본의 성장을 견인한 상품 수출의 연평균 증가율(실질 기준)은 1995~2010년 5.5%에서 2011~2019년 2.1%로 낮아졌다. 일본 니혼게이자이신문의 세계 시장 점유율 조사에서 2010년 일본 기업은 32개 조사 대상 가운데 10개 부문에서 1위를 차지했다. 지난해 일본의 1위 상품은 74개 품목 중 7개였다.

하지만 일본은 수출 공백을 메우기 위한 구조혁신을 꺼렸다. 기준금리 인하 등으로 시중에 유동성을 쏟아내는 방식으로 버텼다. 일본은행은 1985년 말 연 5%였던 기준금리를 조금씩 내려 1987년 2월에 연 2.5%까지 낮춘 뒤 1989년 4월까지 유지했다. 1998년 9월 기준금리를 연 0.5%에서 연 0.25%로 인하하고 2001년 1월까지 금리를 동결했다.

시중에 돈이 풀렸지만 실물경제로 흘러가지 않아 경제가 성장하지 못하는 ‘유동성 함정’ 흐름도 이어졌다. 1990년대 들어선 자산 거품마저 꺼지면서 일본 경제가 큰 충격을 받았다. 최근 닛케이225지수가 30,000선을 돌파했지만 30년 전 주가를 회복한 것에 불과하다. 일본의 연평균 성장률은 1981~1991년 4.5%에서 1992~2002년 1.0%, 2003~2007년 1.7%, 2008~2011년 -0.6%, 2012~2019년 1.1%로 제자리걸음을 거듭했다.

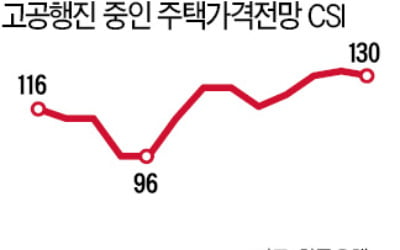

한국에서도 비슷한 흐름이 이어지고 있다. 지난해 유동성이 300조원 가까이 불었다. 하지만 실물경제로 원활하게 흘러들지 않고 있다. 코로나19 위기 극복이 우선순위이다 보니 구조조정은 사실상 멈춘 상태다. 한국은행은 지난해 윤희숙 국민의힘 의원에게 제공한 보고서를 통해 우리 경제가 일본식 침체에 직면하는 것을 막으려면 생산성을 높이는 것이 절실하다고 진단했다. 또 인공지능(AI), 자율주행차 등 신성장동력 창출을 위한 구조개혁이 필요하다고 밝혔다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com

![[단독] 한국 잠수함 기술만 빼먹고 '짜이찌엔'…대만의 두 얼굴](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.35756988.3.jpg)