띄어앉기 실효성 떨어진다는 지적

"이대로는 손익분기점 맞출 수 없어" 토로

카페, 노래방 등 일부 다중이용시설 집합금지·운영제한을 완화했지만 영화, 공연계의 '띄어 앉기'는 여전히 적용하면서 형평성 논란도 제기되고 있다.

뿐만 아니라 오후 9시까지 영업 제한 약속을 받고 영화관에는 한 칸 띄어 앉기를 허용했지만 9시 이후에도 공연이 진행된다는 이유로 공연장에는 두 자리 띄어 앉기라는 다른 기준을 적용했다. 이에 업계 종사자들은 그동안 공연장에서 확진자가 없기에 자리 띄어 앉기 지침을 현실적으로 조정해 달라며 호소하고 있다.

최근 청와대 국민청원에는 '공연장 두 자리 띄어 앉기, 근거가 무엇입니까?'라는 청원이 게재됐다. 청원인은 "코로나 정례 브리핑을 목 놓아 기다렸다. 수도권 다중 시설 방침이 완화되길 기대하는 마음이었다. 그러나 시위를 했던 헬스장, 카페 등만 언급됐지 공연장 등 운영에 대해서는 언급조차 되지 않았다. 지금과 같은 두 칸 띄기(객석의 30%만 운영) 지침 유지인 것이다. 크고 작은 공연 단체들이 공연을 포기하고 취소하고 불투명한 시간으로 연기 중이다"라고 토로했다.

이어 "지금까지 공연장에서 전염사례는 없었다. 확진자가 다녀갔더라도 감염사례는 단 한 건도 없었다. 관객 동의하에 철저한 방역 규칙을 지켜 정보 공유가 되고 동선 파악도 빨리 된다. 또 공연장에서는 철저한 방역, 마스크 착용, 취식 금지가 엄격하게 이뤄지고 있다. 정부가 허용한 생수조차 마시지 않고 있다"고 말했다.

청원인은 "공연장은 카페나 음식점처럼 마스크를 벗을 일도 없다. 그런데 카페나 음식점보다 더 강한 규제를 받아야 하는 이유가 무엇인가. 최소한 공연장도 한 칸 띄기로 운영하도록 해 달라. 관객뿐만 아니라 무대를 생업으로 삼고 있는 무명 배우와 연극을 올리는 것을 소명으로 생각하고 있는 사람들의 진정한 바람"이라고 강조했다.

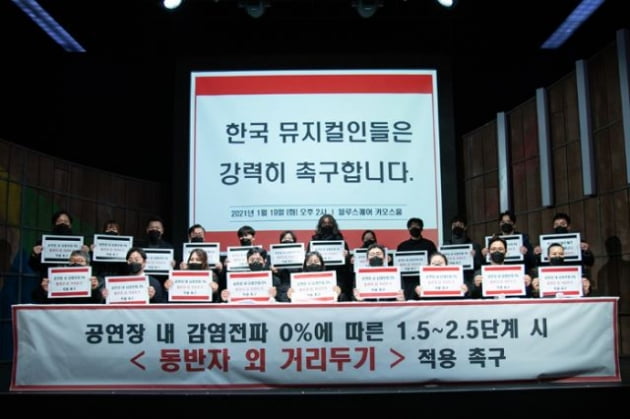

뮤지컬 업계 종사자들 또한 공연장 내 감염전파 0%에 따른 1.5~2.5단계 시 동반자 외 거리두기 적용을 촉구하고 있다. 이들은 "방역지침에 적극 협조했음에도 거리두기 2.5단계 장기화로 명맥을 잇기 힘든 상황"이라며 "공연 산업과 업종 특성에 맞는 맞춤형 핀셋 방역 정책이 필요하다"고 목소리를 높였다.

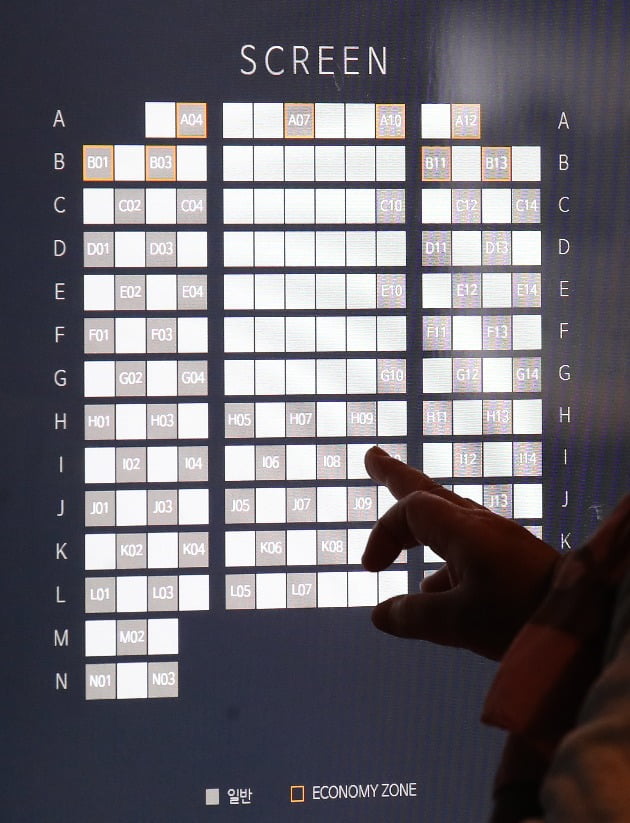

뮤지컬 업계가 제안한 정책은 '동반자 외 거리두기'이다. 공연을 볼 때 마스크를 착용한 채 대화를 하지 않고 무대만 바라보는 공연장에서 관객 모두 두 칸 씩 띄어 앉는 것으로 손해가 막심하다는 주장이다.

뮤지컬 공연은 좌석의 70%가 팔려야 손익분기점을 맞출 수 있는 것으로 알려졌다. 하지만 두 자리 띄어 앉기를 지속해 전체 좌석의 30%만 채워짐에 따라 매출에 직격탄을 맞게 됐다는 것이다.

이어 "2자리 착석 후 1자리를 띄우는 현실적인 거리두기 운영안이 필요하다"면서 "적어도 좌석의 70%까지는 가동할 수 있게 해달라"고 요청했다.

정부의 방역 지침 발표 이후 SNS상에선 '#공연문화예술_무시하지마'라는 해시태그 캠페인도 진행, 업계 관계자들 뿐만 아니라 관객들도 성토의 목소리를 내고 있다.

한 배우는 "지난해 공연을 한 작품도 올리지 못했다. 사실상 수입이 없었다. 더 버텨낼 수 있을지 모르겠다. 주변엔 아르바이트를 하는 이들이 늘었다"고 어려움을 호소했다.

업계 관계자는 "좌석을 두 칸이나 띄어 앉혀야 하다 보니 커플 관객을 보기 힘들다. 관객을 많이 들일 수 없으니 공연을 할수록 손해를 보고 있다. 현실적인 방법으로 방역 방침을 조정해야 한다"고 강조했다.

김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com