영토 대국 브라질도 그런 나라로 꼽혀 왔다. 한반도 면적의 40배에 육박하는 땅에서 나는 사탕수수 커피 같은 농산물 비중이 큰 게 오히려 문제다. 자원을 선점한 생산자는 위험을 떠안는 투자를 회피하고, 안정적인 수익의 일부를 국가에 떼어주면 산업은 굴러간다. 자원의 저주에 빠진 나라들의 흔한 모습이다. 낮에 공식적으로 나누는 이익이 세금이라면, 국가의 대리인들에게 밤에 비공식적으로 건너가는 검은돈은 뇌물이다. 국가의 생산성이 낮을 수밖에 없다.

중남미 소국들에 대한 ‘바나나 공화국’이라는 경멸적 표현도 같은 맥락이다. 바나나라는 지천의 수출품을 두고 형성된 부패 권력과 자본의 결탁은 역사가 오래됐다. 이런 ‘정실 자본주의’야말로 경제발전의 큰 걸림돌이다.

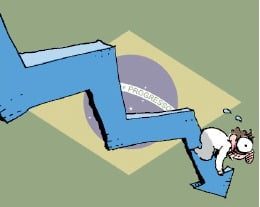

‘브릭스(BRICs)’ 일원으로 한동안 세계 경제의 성장 엔진으로 평가받기도 했던 브라질이 또 흔들거린다. 위기 신호의 감지는 역시 주식시장이 빠르다. 올 들어 잘나갔던 브라질 증시 약세로 최근 한 달 새 10% 이상 손실 난 국내 증권사의 브라질 펀드가 속출했다. 연금개혁 등 브라질 내부 과제는 잘 진행되고 있는데 미·중 무역전쟁에 따른 불안심리 여파가 컸다고 한다. 더구나 바로 옆 아르헨티나에서 다시 좌파 정권이 들어설 것이라는 전망도 자본 이탈을 부채질했다.

이웃이 중요하기는 개인이나 국가나 같다. 남미를 향한 ‘좌파 벨트’ ‘핑크 타이드(pink tide)’라는 말을 보면 브라질이 억울해 하거나 이웃 아르헨티나를 탓하기도 어렵다. 포퓰리즘 기반의 좌파들이 국가 간 연대라도 한 듯 유행처럼 일제히 집권하기를 거듭한 게 남미의 현대사다. 국제 자본이 아르헨티나의 좌경화를 보며 브라질 장래를 우려한 것도 그런 경험에서 비롯됐다.

저금리 시대, 투자도 어렵다. 홍콩 시위를 보면서 홍콩증시에 연계된 투자금을 걱정해야 하고, 뉴욕증시는 트럼프 의중을 살펴야 한다. 브라질 투자에 아르헨티나 정정까지 봐야 한다. 지구촌 투자 시대, 기회도 많지만 리스크는 예측 불가다.

허원순 논설위원 huhws@hankyung.com

![[천자 칼럼] 질주하는 '카뱅'](https://img.hankyung.com/photo/201908/AA.20352929.3.jpg)

![[천자 칼럼] 근정전의 비밀](https://img.hankyung.com/photo/201908/AA.20345103.3.jpg)

![[천자 칼럼] '선데이 호캉스'](https://img.hankyung.com/photo/201908/AA.20338233.3.jpg)