"일하고 싶다"는 운전기사의 절규

“월급 감소 보전해달라” 노사 갈등

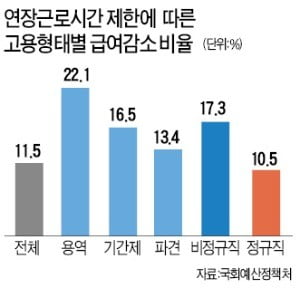

이들의 평균 연봉 감소액은 766만원. 생산직 근로자의 월급이 평균 64만원씩 줄어든 것이다. 한 주 최대 근무 가능 시간이 68시간에서 52시간으로 줄면서 생긴 결과다. 기본급의 1.5배를 받았던 연장근로, 휴일근로가 줄면서 이들의 연봉이 급격하게 감소했다. 사무직의 부장급 처우를 받는 한 고숙련 생산직 근로자의 경우 연봉이 3430만원이나 깎였다.

법 개정의 근본 취지는 1인당 근로시간을 줄이고, 필요한 인력을 더 채용하라는 것이다. 하지만 산업 현장에서는 일자리를 늘리는 것이 계산처럼 쉬운 일이 아니라고 입을 모으고 있다.

결국 이 회사는 한국에서 생산하던 물량을 점차 중국과 베트남 현지 공장으로 돌리는 방법을 택했다. 수출하는 제품은 국내에서 생산하는 것보다 인근에서 생산하는 것이 물류비도 절감된다. 회사 고위관계자는 “영업이익률이 급격하게 떨어지는 상황에서 다른 해결책이 없었다”며 “한국에서 계속 생산하면 가격 경쟁에서 밀려 수주 자체가 불가능하다”고 토로했다.

기업 고용 운전기사들에 ‘직격탄’

기업에 고용된 운전기사들은 주 52시간 근로제의 ‘직격탄’을 맞았다. 대형 법무법인(로펌)의 10년차 운전기사인 김모씨(47). 그는 주 52시간 근로제라는 말을 꺼내자 한숨부터 내쉬었다. 그는 “주 52시간 근로제가 시작되면서 저녁이 있는 삶도, 저녁을 즐길 돈도 모두 사라졌다”고 말했다.

김씨가 일하는 로펌은 상시근로자 300명 이상 사업장으로, 지난해 7월부터 주 52시간 근로제를 적용하고 있다. 김씨는 주 52시간 근로제로 주말 수당과 야근 수당 등이 거의 사라져 월수입이 100만원 가까이 줄었다고 했다. 그에게는 초등학교, 중학교에 다니는 두 자녀가 있다.

그는 “로펌의 대표변호사나 고위 파트너변호사들은 야근이 잦고 저녁 약속도 많아 운전기사도 밤늦게까지 일하기 마련”이라며 “대기시간도 근무시간에 포함되기 때문에 월급에서 수당이 차지하는 비율이 높았다”고 말했다. 이어 “주말에 변호사가 의뢰인들과 골프하러 갈 때 운전을 맡으면 운행시간은 물론 골프장 근처에서 산책하는 시간까지 근무시간에 포함돼 벌이가 꽤 좋았지만 이제 그런 기회가 사라졌다”며 아쉬워했다. 한 달에 네 번 정도 골프장을 갔을 때 추가 수당은 100만원에 가까웠다.

이제는 운전기사들이 골프장에 가겠다고 지원해도 회사에서 받아주질 않는다. 주 52시간 근로제를 어기면 경영진이 형사처벌을 받기 때문이다. 저녁 6시가 넘으면 무조건 퇴근해야 한다. 운전기사들은 아침에 임원들의 출근을 책임져야 하기 때문에 일을 새벽부터 시작할 때가 많다.

김씨와 동료 운전기사들은 주 52시간 근로제 시행 이후 삶의 질이 나아지지 않았다고 입을 모은다. 김씨는 “우리 형편에 100만원이 적은 돈이냐”며 “저녁에는 대리기사로 나갈 생각을 진지하게 하고 있다”고 털어놨다. 주변에서는 이미 대리운전에 뛰어든 사람도 있다. 그는 “내가 있는 로펌의 운전기사 대부분은 정규직이라 고용이 비교적 안전하게 보장되지만 어떤 로펌은 운전기사 용역계약을 아예 해지해 일자리를 잃은 사람도 있다”고 귀띔했다. 김씨는 “아무리 생각해도 주 52시간 근로제는 나 같은 서민을 위한 정책은 아닌 것 같다”고 말했다.

고재연/신연수 기자 yeon@hankyung.com