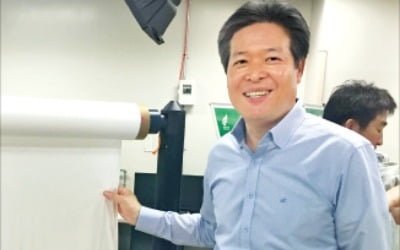

소설가 권여선 씨(54·사진)는 5일 한국경제신문과의 서면 인터뷰에서 최근 출간한 신작 장편소설 《레몬》(창비)에 대해 이같이 말했다. 이 소설은 2016년 발표한 중편소설 ‘당신이 알지 못하나이다’를 수정·보완한 작품이다. 권 작가는 “죽음을 통해 깊은 상실을 겪은 사람들의 아픔을 소설로 써보고 싶었다”고 했다.

2002년 19세 여고생 해언이 공원에서 시신으로 발견된다. 해언이 동급생 신정준의 차에 타는 모습을 마지막으로 목격한 남학생 한만우가 용의자로 지목된다. 뚜렷한 증거를 찾지 못해 사건은 미제로 끝난다. 고통 속에 몸부림치던 해언의 동생 다언은 언니가 죽은 지 8년 만에 한만우를 찾아간다.

그는 이 작품에 미스터리 서사라는 장르적 기법을 처음 적용했다. 다언과 상희, 태림의 시점을 번갈아 보여주며 몰입감을 높인다. 권 작가는 “추리적 요소를 넣다 보니 사건을 만들고 전후 세부 요소를 짜는 과정이 낯설었다”며 “빠른 호흡으로 읽히도록 각 장마다 시점을 바꿔 극적 긴장감을 높였다”고 설명했다.

소설 속 다언은 “이 모두가 섭리가 아니라 ‘신의 무지’라고 말해야 한다”며 신을 부정한다. 반면 태림은 불행을 잊기 위해 “신이 주는 기쁨과 불행 모두 받겠다”며 신을 맹신한다. 권 작가는 “압도적인 불행은 신의 존재를 부정하거나 광적으로 신에게 의존하는 식으로 언제나 신을 불러온다”며 “신을 바라보는 인물들의 다양한 모습을 보여주고 싶었다”고 강조했다.

결말은 예기치 못한 복수를 통한 또 다른 비극으로 끝을 맺는다. 그는 “복수를 통해 또 다른 비극을 만드는 ‘비극의 연쇄’는 삶을 폐허로 만드는 과정”이라며 “다언의 복수는 스스로를 처벌하는, 어쩌면 가장 윤리적인 복수”라고 말했다.

소설의 제목 ‘레몬’은 ‘다시 오지 않을 좋았던 시절’을 상징한다. 소설 속엔 노란색 사물들이 유독 자주 등장한다. “소설을 쓰는 내내 노란색으로 상징되는 무언가에 사로잡혀 있었어요. 작품 속 노란색의 의미는 하나로 고정되기보다 계속 변합니다. 마치 생의 본질과 같은 거죠.”

은정진 기자 silver@hankyung.com

![그가 ‘밤의 하수인’을 자청한 까닭 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39430511.3.jpg)