한경·외국기업協, 외투기업 CEO 40명 조사

매력 떨어지는 한국

내년 법인세·소득세 감면 폐지

주52시간·최저임금 인상 '부담'

복잡한 인허가 등 규제는 여전

'러브콜' 보내는 동남아시아

낮은 임금·법인세 면제 내세워

베트남·말레이시아·인도네시아 등

외국기업 공장 유치 총력전

그는 “부품의 80%를 중국에서 들여와 조립하는 한국 중소기업과 국내에 공장을 세워 직접 제조하는 외국인투자기업 중 어떤 기업이 진정한 ‘한국 기업’이냐”며 “한국의 규제를 피해 베트남, 말레이시아로 생산 물량을 일부 이전하는 방안을 검토 중”이라고 말했다.

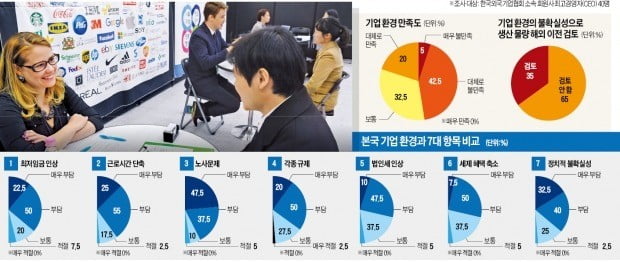

8일 한국경제신문과 한국외국기업협회가 주한 외투기업 최고경영자(CEO) 40명을 대상으로 한 기업환경 만족도 조사 결과는 ‘한국의 투자 매력이 떨어지고 있다’로 요약된다. 외투기업 혜택은 줄어든 반면 규제는 늘어나는 추세여서다.

혜택 축소의 대표적 사례는 내년부터 시행되는 법인세·소득세 감면 폐지다. 정부는 그동안 신성장동력 산업에 투자하거나 외국인투자지역·경제자유구역·자유무역지역 등에 입주한 외투기업에 소득세와 법인세를 5년 또는 7년간 50~100% 감면해줬다. 외투기업은 한국행(行)을 선택한 핵심 이유 중 하나를 잃게 됐다.

복잡한 인허가 절차 등 규제는 여전하다. 조명업체 B사 대표는 “미국 유럽연합(EU) 등 선진국 표준에 맞춰 인허가를 받은 제품도 한국에서 판매하려면 처음부터 다시 인증 절차를 밟아야 한다”며 “이미 인증받은 제품이라도 자그마한 부품 하나가 추가되면 새로 인증받아야 해 막대한 시간과 비용이 든다”고 토로했다.

유통업체 C사 CEO도 “제품 안전검사와 통관 기준이 해를 거듭할수록 복잡해지고 있다”며 “정부와 국회가 경쟁적으로 규제를 내놓는 것도 한국의 투자매력도를 떨어뜨리고 있다”고 지적했다. 화학업체 D사 대표는 “일명 ‘화평법(화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률)’으로 인해 원료물질 등록에 너무 많은 시간과 비용이 든다”며 “제품 생산과 수출에 차질이 생길 정도”라고 말했다.

해외로 눈길 돌리는 외투기업들

상당수 외투기업은 한국의 기업 환경이 악화되자 주변국으로 눈을 돌리고 있다. 베트남 말레이시아 등 동남아시아 국가는 낮은 인건비와 법인세 면제 등 다양한 혜택을 앞세워 이들 기업에 ‘러브콜’을 보내고 있다. 베트남은 인건비가 한국의 10분의 1 수준인 데다 첨단기술기업에는 최대 13년간 법인세 면제 및 감면 혜택을 주고 있다. 인구 1억 명으로 노동력도 풍부하다. 세계 4위 인구대국(2억6600만 명)인 인도네시아는 금속·기계 등 제조업에 대해 최대 15년까지 법인세를 감면해주고 있다. ‘풍부한 노동력+낮은 임금+법인세 감면’ 등 글로벌 기업들이 공장을 세울 때 가장 먼저 따지는 삼박자를 두루 갖춘 셈이다.

반면 국내에선 최악의 취업난에도 불구하고 지방 제조업체는 여전히 사람을 구하지 못하고 있다. 지방에 있는 반도체 패키징 외투기업 D사 관계자는 “반도체 슈퍼호황에 힘입어 올 들어 24번이나 채용공고를 냈지만 원하는 만큼의 인력을 뽑지 못했다”며 “주 52시간 근로제로 인해 야근, 특근도 시키지 못하는 만큼 인력 충원이 안 되면 공장 증설 계획에 차질이 생길 수밖에 없다”고 말했다. 유환익 한국경제연구원 혁신성장실장은 “국내 고용의 6% 이상을 차지하고 있는 외국인 투자 기업이 투자를 늘리면 많은 일자리가 창출될 것”이라며 “글로벌 기준에 맞지 않는 ‘한국형 규제’를 없애고 투자하고 싶은 노동 환경부터 조성해줘야 한다”고 말했다.

고재연/오상헌 기자 yeon@hankyung.com

![[기고] 外投기업·구직자 연결로 FDI 유치 경쟁력 높여야](https://img.hankyung.com/photo/201808/01.17429156.3.jpg)