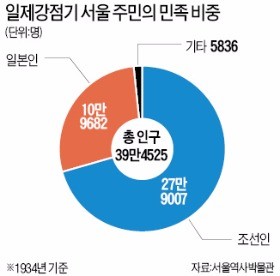

"일제강점기 서울인구 39만여명… 일본·중국 등 외국인이 3분의 1 차지"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

서울역사박물관, 호구조서 발간

조선인 대부분 상업·교통업 종사

조선인 대부분 상업·교통업 종사

서울역사박물관이 14일 발표한 소장유물자료집 ‘각정동직업별호구조서’에 따르면 1934년 경성의 일본인 비중은 28%(10만9682명)에 달했다. 전국 평균(2.7%)보다 10배 이상 많았다. 당시 경성에 사는 조선인은 27만9007명(70.7%)이었다. 중국인을 비롯한 제3국 출신은 5836명(14.7%)이었다.

조선인이 많이 살았던 북촌과 일본인이 많았던 남촌은 동명 표기 방식도 달랐다. 1914년 북쪽의 행정구역은 ‘동(洞)’이라는 조선식 동명을, 남촌은 ‘통(通)’이나 ‘정(町)’처럼 일본식 동명을 썼다. 지금의 서울시청인 경성부청은 남대문에, 조선총독부는 을지로 남쪽인 남산 왜성대(倭城臺)에 있어 경성은 남북으로 나뉜 이중 도시였다는 설명이다.

중국인은 1910년대 감소하다가 1920년대 후반부터 증가했다. 남대문로 2·3가 서쪽엔 중국인 거리가 만들어졌다. 서소문정(1164명)과 태평동2정목(642명), 장곡천정(621명), 북미창정(201명)에 살던 외국인 상당수는 중국인이었던 것으로 전해진다.

조선인들은 상업과 교통업(31%)에 주로 종사했다. 기타 업종(22.8%)과 공업(12.9%), 공무·자유업(12.5%)이 뒤를 이었다. 일본인은 공무·자유업(39.4%), 상업·교통업(34.6%) 비중이 높았다. 이 밖의 외국인은 상업(61%)에 주로 종사했다. 당시 전국의 조선인 대부분은 농·임·목축업(75.1%)으로 연명했다.

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[속보] 하남 망월동 아파트서 큰 불…소방 '대응 1단계' 발령](https://img.hankyung.com/photo/202510/02.22579247.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)