[팩트 체크] 기업은 급전(急電)지시라는데… 정부·여당만 '급전(給電)지시'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'급전지시' 논란

정부 "급전은 급수(給水)처럼 공급 의미"

업계 "예고없이 감축 통보하고선…"

전력 사용이 급증하는 날 기업에 전기 사용을 줄이라고 정부가 지시하는 것이 ‘급전(急電) 지시’인지 ‘급전(給電) 지시’인지가 때아닌 논란이 되고 있다. 많은 언론이 ‘急電’이란 표현을 쓰자 정부와 여당이 “給電을 언론이 急電으로 호도하고 있다”고 주장하며 빚어진 것이다.

우원식 더불어민주당 원내대표는 지난 8일 원내대책회의에서 “(언론이) 급전 지시가 긴급할 급(急)자를 쓰는 것처럼 호들갑을 떤다. 급수(給水)처럼 전력 공급을 일컫는 용어일 뿐”이라고 말했다. 주요 언론이 급전 지시를 놓고 탈(脫)원전 논리를 끼워 맞추기 위한 것 아니냐고 비판한 데 대한 불만을 표출하면서다. 언론의 한자 표현에 문제를 삼지 않던 산업통상자원부는 우 원내대표의 발언 이후 언론사에 “給電 지시로 써달라”고 부탁하고 있다.

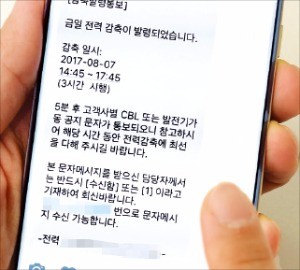

급전 지시는 보통 여름과 겨울에 냉·난방 수요가 몰려 전력사용량이 급증하면 정부가 발동 한 시간 전에 기업에 전력사용량 감축을 지시하는 형태로 이뤄진다. 예고 없이 긴급하게 지시하는 만큼 문자메시지로 통보한다. 대기업은 전력계통 책임자에게, 중소기업은 대표에게 직접 메시지가 가는 게 일반적이다. 말 그대로 急電(급한 일을 알리는 전보나 전화)을 보내는 것이다.

정부와 여당이 주장하는 給電의 사전적 의미는 ‘수요자에게 전기를 공급함’이다. 쉽게 말해 ‘전기 공급 지시’다. 발전업계에서 ‘給電 지시’라 하면 발전소를 가동하라는 명령을 말한다.

한국경제신문의 급전 지시 취재에 응한 대부분 기업은 급전 지시를 ‘急電 지시’로 이해하고 있었다. “給電 지시가 맞다”는 여당과 정부 해명을 접한 한 중소기업 대표는 “정부가 기업에 예고 없이 전기 사용을 줄이라고 지시하는 것을 ‘전기 공급 지시’라 부른다는 게 이해가 가지 않는다”고 했다. 발전 공기업 관계자들도 “急電 지시가 맞다”고 말했다. 급전 지시 대상 업체와 전력거래소를 연결해주는 수요관리업체 대표도 “긴급하게 전력 사용을 줄이기 위한 명령이니 急電 지시가 적합한 표현 아니겠느냐”고 했다.

“急電이 아니라 給電이 맞다”고 처음 이의를 제기한 것은 환경단체다. 한경이 지난 7일 급전 지시 논란에 대해 보도하자 환경운동연합이 같은 날 보도자료를 내고 “급전 지시란 긴급(緊急) 상황의 의미가 아니라 전기 공급(供給)의 의미”라고 주장했다. 우 원내대표는 다음날 이 같은 주장을 되풀이했다. 우 원내대표는 국회의원이 되기 전 환경단체에서 일했다.

![[팩트 체크] 기업은 급전(急電)지시라는데… 정부·여당만 '급전(給電)지시'](https://img.hankyung.com/photo/201708/AA.14486142.1.jpg)

작년까지 3년간 급전 지시 3번뿐

올여름만 5번…감축 요구량도 2배

추미애 더불어민주당 대표는 지난 9일 최고위원회의에서 “3년째 하고 있는 급전 지시를 문재인 정부가 탈(脫)원전 때문에 내린 것처럼 일부 언론이 왜곡 보도하고 있다”고 말했다. 그러면서 일부 언론이 ‘가짜뉴스’를 양산하고 있다며 “적폐 중의 적폐”라고 원색적으로 비난했다.

추 대표 말대로 급전 지시 제도는 박근혜 정부 때인 2014년 도입됐다. 당시 새누리당(현 자유한국당) 소속이던 전하진 의원이 대표발의한 ‘전기사업법 개정안’에 “전력거래소가 수요관리사업자에 필요한 지시를 할 수 있다”는 조항을 넣은 게 도입 근거가 됐다.

하지만 올해는 7월에만 12일과 21일 두 번 지시가 내려왔다. 감축 요구량도 지난달 21일에는 2508㎿로 예년의 두 배였다. 정부는 정식 급전 지시 외에 올여름 세 번의 감축 시험을 시행했다. 감축 시험까지 포함하면 올여름에만 총 다섯 번이다.

정부는 “요건이 충족돼 급전 지시를 발동했다”고 설명했다. 하지만 정부는 작년 8월12일 전력 예비율(공급 예비율)이 8.5%까지 떨어졌을 때도 급전 지시를 내리지 않았다. 기업들 사이에서 “전력 예비율이 한 자릿수로 떨어지면 ‘전력 공급이 과잉이기 때문에 탈원전 정책을 펴도 문제가 없다’는 정부 논리가 공격받을 수 있어 기업들의 전기 사용을 막는 것”이라는 얘기가 나오는 이유다. 지난달 21일 전력 예비율은 12.3%였지만 급전 지시가 없었다면 이 수치는 10%로 떨어질 가능성이 있었다.

(3) 인센티브 주니 기업들 손해 없다?

공장 멈춰 받은 돈 월 31만원

생산 차질 빚어진 게 더 피해

산업통상자원부는 “급전 지시 대상 업체와 사전에 계약을 맺고 감축량에 따라 인센티브를 준

다”며 “급전 지시를 내린다고 해당 기업들이 손해를 입는 구조가 아니다”고 설명하고 있다.

기업인들이 갖고 있는 급전 지시에 대한 생각은 공무원의 인식과 격차가 크다. 충남의 중소기업 대표 A씨는 “하루에 한두 시간만 전력 사용량을 줄이면 된다고 해서 급전 지시 계약을 맺었다”며 “하지만 최근 들어서는 하루에 4시간 전력 사용량을 줄이라고 요구하는데 이럴 경우 인센티브를 받아도 손해”라고 말했다.

기업들은 정부와 직접 계약을 맺는 게 아니라 중개 업체인 수요관리사업자를 통해 계약한다. 수요관리사업자는 기업이 받는 인센티브의 10~20%를 수수료로 떼간다. A씨는 시간당 1킬로와트(㎾)를 줄이면 80원을 받는다. 그가 지난달 정부에서 받은 인센티브는 수요관리사업자 수수료를 제외하면 31만원 정도다.

A씨는 “공장 일부를 멈춰서 제품 생산에 차질이 빚어진 것을 생각하면 너무 적은 보상”이라고 했다.

산업부는 “불만이 있는 기업은 언제든지 계약을 해지하면 된다”고 설명했다. 하지만 기업들은 정부 눈치를 볼 수밖에 없다. “급전 지시가 이슈가 되고 있는 상황에서 기업이 나서서 계약을 해지했다가는 정부에 밉보일 수 있는데 누가 나서겠느냐”는 게 기업인들 얘기다.

수요관리사업체 대표인 B씨는 “기업들이 손익 분석을 하고 계약을 맺지만 올여름 들어 감축 시험까지 합쳐 총 다섯 번의 급전 지시가 내려온 것에 대해서는 불만을 많이 제기하고 있다”고 전했다.

이태훈 기자 beje@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)