현실 외면한 인상…영세 사업자 존립 위협

"인건비 부담에 문닫느니 차라리 처벌 받겠다"

근로자 20% 기준이하 임금…일자리도 위태

고용 취약계층을 보호하기 위해 만들어진 최저임금제도가 오히려 영세 사업자의 생계를 위협하고 시간제 근로자의 일터를 빼앗는 역작용을 키우고 있다. 정치권의 포퓰리즘을 등에 업고 최저임금이 세계 어느 나라보다 더 가파르게 오르면서 역설적으로 최저임금을 못 받는 근로자 수 비중은 세계 최고 수준으로 급증했다.

전문가들은 “영세 사업주 입장에선 최저임금을 주다가 결국 적자로 폐업하느냐, 아니면 처벌을 감수하고라도 최저임금 기준을 어기느냐 선택의 기로에 놓이는 셈”이라며 “최저임금제도가 전체 근로자의 임금 상승을 견인하는 역할로 바뀌면서 고용 취약계층의 권익을 지키려는 법의 취지가 변질됐다”고 지적했다.

◆2000년 이후 연 8.7% 상승

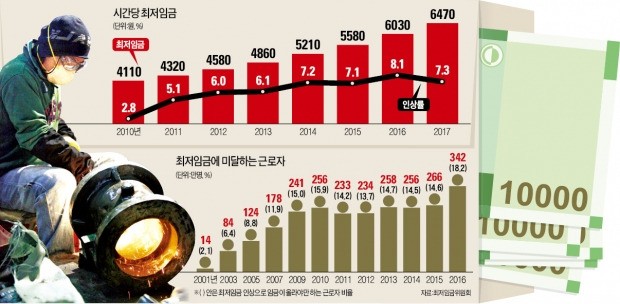

최저임금 인상률은 소비자 물가, 명목임금 등의 경제지표와 별개로 높은 수준으로 치솟았다. 최저임금위원회에 따르면 2001년 이후 최저임금의 연평균 상승률은 8.7%다. 같은 기간 소비자물가상승률(2.6%)의 세 배에 달하고 명목임금상승률(5.0%)도 한참 웃돈다.

경제협력개발기구(OECD) 회원국들과 비교해도 눈에 띄는 증가세다. 한국은 2001년부터 2014년까지 총 73% 올랐다. 미국은 같은 기간 5.3% 상승했고 일본과 프랑스는 각각 15.3%, 18.4% 늘어나는 데 그쳤다.

최저임금 급등 여파로 전체 근로자 가운데 최저임금보다 적게 받는 근로자도 급증했다. 전체 근로자 가운데 최저임금을 못 받는 근로자 비율은 2001년 2.1%(14만1000명)에서 2016년 18.2%(342만명)로 가파르게 높아졌다. 올해엔 20%를 웃돌 것이라는 전망이다. 일본(7.3%), 미국(3.9%), 영국(5.2%) 등 주요 국가보다 훨씬 높다.

전체 근로자의 20% 가까이가 최저임금보다 적게 받는다는 건 사각지대가 많다는 의미이자 최저임금 수준이 현실과 동떨어지게 높다는 얘기이기도 하다.

◆연봉 4000만원도 최저임금?

2000년대 이후 최저임금 인상 폭이 커지면서 고연봉 근로자조차 최저임금에 미달돼 임금인상 요구 수단으로 이용되는 기이한 일도 벌어지고 있다.

대기업 C사는 정규 신입사원 연봉이 4000만원이 넘지만 최저임금에 포함되는 기본급과 주휴수당은 연 1600만원(월 133만원)에 불과하다. 나머지 2400만원가량은 상여금과 직무수당, 가족수당 등으로 나눠준다. 현행 최저임금법에 따르면 이 회사는 최저임금인 월 135만2230원(시급 6470원)보다 적은 급여를 준다.

이 회사는 뒤늦게 임금체계를 바꾸려고 했지만 노조에선 몇 년째 합의하지 않고 있다. 회사 경영 상황과 별개로 사측이 최저임금 상승분만큼 기본급을 올려줘야 한다는 걸 알고 있어서다. C사 관계자는 “업황 악화가 이어지는 동종업계도 상황이 크게 다르지 않다”며 “지금 속도대로 최저임금을 올리면 몇 년 안에 굴지의 대기업 D, F사도 기본급이 최저임금을 밑돌 것이라고 얘기한다”고 말했다. 결국 최저임금 인상에만 집중하다보니 정작 고용 취약계층은 보호받지 못하고, 고용안정이 보장된 기득권층의 처우를 뒷받침하는 제도로 변질되고 있는 셈이다.

김강식 항공대 경영학부 교수는 “임금 인상도 중요하지만 더 중요한 것은 정해진 최저임금도 못 받는 근로자가 더 이상 없도록 하는 것”이라며 “최저임금제도의 취지와 인상 의도를 잊지 말아야 한다”고 말했다.

심은지 기자 summit@hankyung.com