암벽 탄 지 1분 만에 팔·다리 '후들'…손발 디딜곳 찾다보니 잡생각 '싹'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

Life&Style

'짧고 굵게'…클라이밍 체험기

온몸 근육 사용…균형감각 키우고 체형 교정 되고

시간당 493㎉ 소모…체중감량 효과 커

이동코스 끊임없이 생각…집중력도 강화

'짧고 굵게'…클라이밍 체험기

온몸 근육 사용…균형감각 키우고 체형 교정 되고

시간당 493㎉ 소모…체중감량 효과 커

이동코스 끊임없이 생각…집중력도 강화

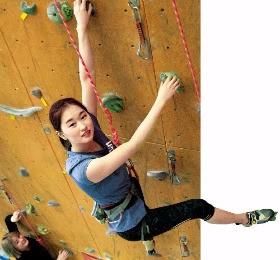

팔에 힘을 빼고 균형 잡아야

겉보기엔 간단해 보였다. 초급자용 암벽에 다닥다닥 붙어 있는 홀더를 손으로 잡고 중심을 옮겨 가며 옆으로 이동하면 되는 일이었다. 하지만 벽에 매달린 지 1분도 채 되지 않아 팔 힘에 의존하면 안 된다는 것을 깨달았다. 팔이 부들부들 떨리면서 다리 중심도 흐트러졌다. 클라이밍은 팔 운동이 아니라 전신 운동이었다.

줄을 매달지 않고 맨몸으로 중심을 옮겨 가며 벽을 타는 볼더링은 초급자들이 가장 먼저 접하는 종목이다. 처음에는 일반 벽처럼 편평한 암벽에서 좌우상하로 이동하는 방법을 배운다. 이 벽은 편평해 보여도 90도가 아닌 85도 정도로 살짝 눕혀 놨다. 초급자를 위한 배려다. 무엇보다 몸의 중심을 굳게 잡고 안정감 있게 발을 멀리 뻗는 게 쉽지 않았다. 홀더의 크기와 생김새가 각양각색이어서 어느 홀더에 발을 올릴지, 손은 어떤 홀더를 잡아야 하는지 끊임없이 생각하고 움직여야 했다.

집중력과 정신력이 관건

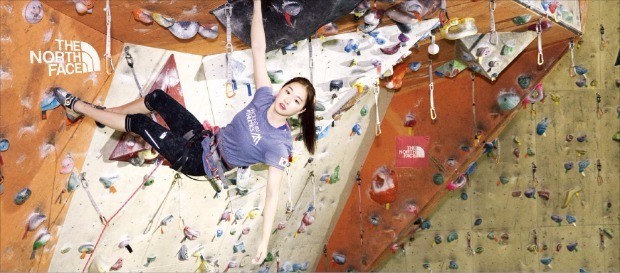

맨몸으로 벽을 타는 법을 배운 다음 몸에 안전벨트를 찼다. 매듭을 묶은 줄을 매달고 높은 벽을 오를 차례였다. 스포츠클라이밍 국가대표인 김승현 선수의 시범을 보며 따라 올라갔다. 8년 동안 클라이밍을 했다는 그는 청소년 시절부터 각종 대회를 휩쓴 유망주다. 20대 초반의 국가대표 선수는 마치 물 흐르듯 유연하게 벽을 탔다. 속도도 빨랐다. 어떤 홀더를 잡으면 되는지, 다리 중심을 낮췄다가 점프하듯 올라가야 한다는 것 등 끊임없이 조언을 해줬다. 노스페이스 클라이밍팀 소속인 김 선수는 난이도(리드) 종목 시범을 보일 때도 표정 변화가 없었다. 곧 떨어질 것 같은 경사진 코너를 돌 때, 한 발과 한 팔이 공중에 떠 있을 때도 담담했다. 김 선수가 시범을 마친 뒤 클라이밍의 매력이 무엇인지 물었다. 그는 숨도 차지 않은지 밝게 웃으며 “하나하나 정복하고 목표한 곳에 다다랐을 때의 성취감”이라고 답했다.

체중 관리는 물론 몸의 균형 감각을 키워주는 ‘멘탈 스포츠’ 클라이밍은 비뚤어진 체형을 바로잡아주는 효과도 있다. 끊임없이 균형을 잡기 위해 정신력과 집중력도 강해질 수밖에 없는 운동이다. 운동을 위해 빌려 신은 암벽화, 안전벨트 등을 내려놓을 땐 손이 파르르 떨렸다. 이 감독은 “6개월만 하면 11m 벽도 쉽게 오를 수 있다”고 말했다. 하지만 그의 말이 아득하게 들릴 정도로 체력은 고갈된 상태였다. 며칠이 지났는데도 온몸이 욱신거릴 정도로 후유증이 있지만 왜 사람들이 클라이밍을 하는지 그 이유를 조금은 알 것 같다.

민지혜 기자 spop@hankyung.com