1998년부터 케이블카 추진한 목포

규제때문에 18년째 설치못해

20년 만에 승인받은 설악산 케이블카, 환경 보호와 접점 못찾아 표류

창출할 부가가치는 다양하다

국립공원 2박·3박 트레킹 코스 조성

숙박시설을 수익 창출원으로 활용

테마파크로 개발된 광명동굴, 유료화 후에도 연 100만명 찾아

해상케이블카로 관광객 불러모으는 여수

하지만 순탄치 않았다. 환경단체와 시민단체의 반대가 상당했다. 지역 명물인 오동도를 훼손하면 곤란하다는 반발에 부딪혔다. 케이블카가 수려한 남해안 경관을 오히려 해칠 것이란 반대가 심했다. 보상 문제도 만만치 않았다. 결국 시기를 놓치고 말았다. 시민단체를 설득하고 보상 문제를 매듭지은 뒤에야 착공식을 열 수 있었다. 이때가 2013년 3월28일. 업무협약을 맺은 지 4년, 여수엑스포가 한참 지난 뒤였다. ‘버스 떠난 뒤 손 흔드는 꼴’이었다.

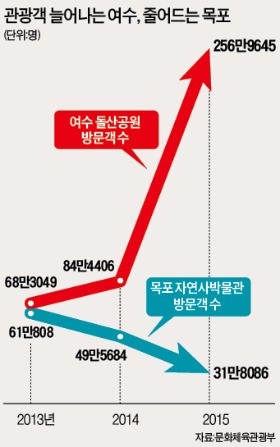

그러나 웬걸. 해상케이블카가 입소문을 타면서 관광객이 몰려들기 시작했다. 케이블카가 설치된 돌산공원 방문객은 2013년 68만3049명에서 지난해 256만9645명으로 늘었다. 지난해 케이블카 이용객은 210만명을 넘었다. 아시아에서는 홍콩, 싱가포르, 베트남에 이어 네 번째인 해상케이블카의 힘이었다. 빼어난 경관에 해상케이블카라는 부가가치를 얹은 결과였다.

18년째 케이블카 설치 못하는 목포

전남 목포시도 여수 못지않은 수려한 자연경관을 갖고 있다. 목포시도 이 점에 착안했다. 유달산과 고하도를 잇는 해상케이블카를 설치하는 작업을 추진했다. 이때가 18년 전인 1998년이었다. 여수보다 훨씬 빨랐다. 하지만 아직 착공조차 못했다. 해당 지역이 산지관리법상 민간 사업자가 케이블카를 설치할 수 없는 등 이중삼중의 규제에 발목이 잡힌 탓이다(해당 규제는 지난 6월 풀렸다). 그러는 사이 목포를 찾는 관광객은 줄고 있다. 문화체육관광부가 공식 집계하는 목포시 관광지 중 방문객이 가장 많은 목포자연사박물관 입장객 수는 2013년 61만808명에서 지난해 31만8086명으로 29만2722명 감소했다. 해상케이블카라는 부가가치 차이가 여수와 목포의 희비를 갈랐다.

케이블카나 산악열차는 지방자치단체가 추진한다고 되는 게 물론 아니다. 궤도운송법, 자연공원법, 산지관리법, 자연환경보전법, 환경영향평가법, 문화재보호법, 산림보호법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 백두대간 보호에 관한 법률 등 케이블카 설치를 규제하는 법률 10여개를 통과해야 하기 때문이다.

부가가치 얹어 명물로 자리 잡은 광명동굴

케이블카나 산악열차가 부가가치 창출의 전부는 아니다. 환경단체에서 주장하는 환경 훼손 우려도 상당한 일리가 있다. 무차별적으로 케이블카나 산악열차를 설치하면 자연경관을 훼손하는 것은 물론 생태계를 파괴할 가능성이 높다. 설악산의 오색약수터와 끝청을 잇는 오색케이블카사업도 이 문제를 풀지 못해 진척되지 않고 있다. 평창 동계올림픽 전에 완공을 목표로 지난해 20년 만에 정부 승인을 받았지만 문화재위원회 심의를 통과하지 못했다. 이곳이 서식지인 천연기념물 제217호 산양의 보호대책을 내놓지 못하고 있어서다.

빼어난 자연환경이 없다고 낙담할 필요는 없다. 부가가치를 얹는 방법은 다양하다. 수도권의 명소로 자리 잡은 광명동굴이 대표적이다. 광명동굴의 전신인 시흥광산은 1972년 폐광됐다. 2011년 광명시에서 사들인 뒤 변했다. 산업유산으로서의 가치와 문화적 가치를 결합한 대한민국 최고의 동굴테마파크로 자리 잡았다. 2011년 유료화 개장 이후 매년 100만명 이상이 찾을 정도다. 와인축제 등 다양한 문화행사를 열어 끊임없이 볼거리와 즐길거리를 제공해 관광객은 갈수록 늘고 있다. 부가가치를 얹는 작업이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례다.

김주완 기자 kjwan@hankyung.com

!['차라리 해외 간다더니'…분위기 확 달라진 제주, 무슨 일이 [트래블톡]](https://img.hankyung.com/photo/202602/01.43450539.3.jpg)

!["서울 몰빵 이대론 안된다"…오키나와 키운 일본식 해법 [트래블톡]](https://img.hankyung.com/photo/202602/ZA.42578717.3.jpg)