'간판' 바꾸려는 비뇨기과 왜?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

성기관 연상시키는 이미지…배뇨장애 환자 등 방문 꺼려

비뇨의학과로 개명 추진

소아청소년과·정신의학과 등 이름 바꾼 과는 진료 폭 확대

대한비뇨기과학회는 비뇨기과 명칭을 비뇨의학과로 바꾸는 방안을 놓고 학회 내부 의견을 조율하고 있다. 오승준 대한배뇨장애요실금학회장(서울대병원 비뇨기과 교수)은 “비뇨기라는 명칭이 성기관을 연상시켜 배뇨장애 및 신장질환 등을 앓는 환자가 비뇨기과 방문을 꺼린다는 의견이 있다”며 “거론된 여러 이름 중 비뇨의학과라는 이름이 가장 큰 호응을 얻고 있다”고 말했다.

비뇨기과 개명 논의는 위기에 빠진 비뇨기과를 살려야 한다는 취지에서 나왔다. 올초 비뇨기과학회는 ‘비뇨기과 위기 극복을 위한 국회 토론회’를 열고 위기 극복 태스크포스팀도 구성했다. 비뇨기과를 전공하겠다는 전공의가 갈수록 줄어드는 등 사태가 심각하다는 판단에서다.

비뇨기과 전공의 지원율은 2012년 47%, 2013년 44.8%, 2014년 26.1%, 2015년 40.2%, 올해 29.3%를 기록하는 등 최근 5년 동안 50%를 넘지 못했다. 비뇨기과 전문의를 따고도 동네의원을 개원할 때 비뇨기과라는 이름을 달지 않은 의사는 400여명이나 된다.

진료과목 이름은 환자들에게 해당 과의 특성을 보여주는 역할을 한다. 이름에 따라 치료범위뿐 아니라 병원을 찾는 환자층도 달라질 수 있다. 진료과목 이름을 바꾸기 위해서는 대한의학회 동의를 거쳐 의료법을 바꿔야 한다. 이름 변경으로 진료영역을 침해받을 가능성이 있는 다른 진료과 의사들의 반대도 넘어야 한다.

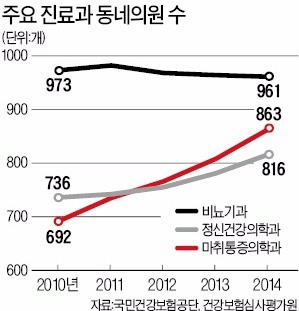

소아과는 2007년 소아청소년과로 개명한 뒤 어린이뿐 아니라 청소년도 진료하는 과로 바뀌었다. 정신과와 마취과도 이름을 정신건강의학과와 마취통증의학과로 바꾼 뒤 환자 진료 폭이 크게 넓어졌다. 2002년 이름이 바뀐 마취통증의학과는 대상포진 척추질환 등 통증질환을 치료하는 과라는 인식이 생기면서 2005년 524개인 동네의원 숫자가 2014년 863곳으로 급증했다.

의료계 관계자는 “정신분열증을 조현병으로, 간질을 뇌전증으로 변경한 것처럼 진료과목뿐 아니라 질환 이름도 병원 문턱을 낮추는 방향으로 바꾸고 있다”고 설명했다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["X신아" 팀장 욕설에 격분…무단결근한 직원 해고했더니 [곽용희의 인사노무노트]](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37045152.3.jpg)