멸종위기 코끼리 사유화했더니 개체 수 되레 늘어…공기업 재화·서비스 절반 이상이 민간서 공급 가능

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

자본주의 오해와 진실 <45> 공공재에 대한 잘못된 인식

공공재 본질은 비경합성·배제불가능성

국방·치안 해당돼도 의료·교육은 아냐

'공공재 아닌 공공재' 늘어날수록

시장 위축되고 정부는 갈수록 커져

공공재 본질은 비경합성·배제불가능성

국방·치안 해당돼도 의료·교육은 아냐

'공공재 아닌 공공재' 늘어날수록

시장 위축되고 정부는 갈수록 커져

어느 의료전문지에 실린 글과 의대 교수, 변호사들의 발언이다. 우리 사회의 이른바 식자층 혹은 지도층 인사들이 갖고 있는 공공재에 대한 인식이 이 정도다. 이런 발언들에 비하면 “통신서비스는 공공재…생활에 아주 필요하고 국민 대다수가 사용하잖아요”라든가 “중앙정부나 지방자치단체 등 공공기관이 생산하고 공급하니까 공공재죠”라는 말은 틀렸지만 순진한 면은 있다.

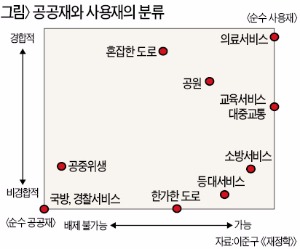

일반적으로 재화나 서비스는 사용재(私用財)와 공공재(公共財)로 구분된다. 그중 공공재는 다음과 같은 두 가지 특성이 있다는 점에서 사용재와 분리된다. 공공재의 첫 번째 특성은 소비에서의 비경합성(非競合性)이다. 소비에서의 비경합성이란 어떤 사람이 한 재화나 서비스를 소비하고 있다고 해서 다른 사람이 이것을 소비할 가능성이 줄어들지는 않는다는 의미다. 다른 말로 표현하면, 하나의 재화나 서비스를 여러 사람이 동시에 소비할 수 있다는 뜻이다.

사과가 한 개 있는데 내가 그것을 먹어버리면 다른 사람은 그것을 먹을 수 없다. 이 경우에는 소비의 경합성이 존재한다. 우리가 일상적으로 접하는 재화나 서비스의 대부분은 소비의 경합성이 존재하는 사용재다. 반면에 국방이나 치안과 같은 서비스는 한 사람이 혜택을 받았다고 해서 다른 사람이 받을 수 있는 혜택이 줄거나 없어지지 않는다. 모든 사람이 동시에 국방이나 치안 서비스를 소비할 수 있다는 의미에서 소비에서의 경합성이 존재하지 않는다고 한다. 소비에서의 비경합성이 나타나면 한 사람의 추가적인 소비자를 만족시키기 위해 추가 비용이 들지 않는다(한계비용이 0이다)는 특징이 있다.

이런 기준에 따라 의료 서비스를 살펴보자. 의료 서비스가 비경합적이기 위해서는 한 환자가 의료 서비스를 소비하고 있어도 다른 환자가 동시에 그 서비스를 소비할 수 있어야 한다. 또 추가적인 환자가 의료 서비스를 소비하는 데 드는 한계비용이 제로(0)가 돼야 한다. 이것이 불가능하다는 것은 너무나 분명하다. A라는 환자가 치료받고 있다면 B라는 환자는 동시에 치료받을 수 없다. 또 추가적인 환자를 치료하기 위해서는 의료인은 물론 수술장비나 의료 소모품 등 추가 비용이 들어간다. 즉 한계비용이 0이 아니다. 의료 서비스에는 소비에서의 비경합성이 존재하지 않는다.

의료에는 공공재의 두 번째 특성인 배제불가능성도 존재하지 않는다. 의료 서비스도 법률, 회계, 외식 등과 마찬가지로 이것을 소비하기 위해서는 대가를 지불해야만 한다. 의료 서비스는 다른 서비스와 달리 인간의 생명을 다루기 때문에 특수하다고들 하는데, 그렇게 본다면 생명 유지에 필수불가결한 식량을 파는 쌀가게만큼 특수한 것이 있을까. 쌀조차 공공재가 아니며, 따라서 쌀을 공공기관이 공급하지 않는다. 의료 서비스는 배제가 가능하며, 우리 주변의 대부분 재화나 서비스와 마찬가지로 대가를 지불해야만 소비할 수 있는 사용재다.

많은 사람이 의료 서비스가 순수한 공공재는 아닐지라도 공공재적 성격을 상당히 지닌 서비스로 볼 수 있지 않느냐고 한다. 하지만 경제학 교과서에도 나오듯(그림) 의료 서비스는 공공재라고 하기보다는 오히려 순수 사용재에 가깝다.

의료의 예를 들었지만 공공재가 아님에도 불구하고 현실에서는 공공재로 둔갑하는 일이 빈번하게 일어난다. 교육이 대표적 사례며, 이 밖에 교통과 방송통신 그리고 수(水)자원 등 수많은 공기업이 제공하는 재화와 서비스가 그런 것들이다. 한국에는 현재 300개가 넘는 공기업이 있는데, 이들 중 절반 이상은 사실상 민간기업이 충분히 서비스를 공급할 수 있다고 알려져 있다.

사용재가 공공재로 둔갑하면 일단 그 시장은 정부의 각종 규제로 점철되고, 시장의 기능은 마비되거나 크게 침체된다. 나아가 해당 재화와 서비스를 공기업이 제공하게 되면 비효율과 엄청난 부채로 국민들의 어깨가 무거워진다. 틀린 공공재 개념은 시장을 왜곡하고 위축시키는 한편, 점점 더 큰 정부를 만드는 강력한 원인이 된다. 큰 정부 아래서 기세를 올리는 것은 정부와 정치권 인사들뿐이다.

규제보다 강한 시장의 힘

돼지·닭 멸종 안하는 까닭은

우리에게 자유를 주고 물질적으로 잘 살게 해주는 것이 자본주의 시장경제라고 하는 데는 대부분 의견이 일치한다. 그런데 어떤 문제가 발생하면 사람들은 시장이 아니라 정부를 먼저 찾는 경향이 있다. 시장의 힘이 아니라 정부의 규제가 문제를 더 잘 해결할 수 있다는 믿음 때문이다. 공공재를 명분으로 재화와 서비스의 생산과 공급에 정부의 개입을 촉구하는 것은 물론이고, 자원문제, 환경문제, 동식물 보호 등과 관련해서는 더욱 그런 경향이 강하다. 하지만 많은 역사적 사실은 사람들의 일반적 인식과는 정반대 결과를 보여준다. 그 한 예가 아프리카에서의 코끼리 보호 문제다.

아프리카에서는 무분별한 코끼리 포획으로 코끼리 개체 수가 크게 줄어든 것이 큰 문제로 대두됐다. 코끼리 위턱에 있는 송곳니, 즉 상아가 고급 재료로 비싼 값에 거래되기 때문에 사람들이 너도나도 코끼리 사냥에 나섰던 것이다. 코끼리를 보호하기 위해 아프리카에 있는 두 나라가 대조적인 정책으로 대응, 매우 다른 결과를 얻었다.

먼저 케냐 정부는 코끼리 사냥을 전면 금지하고 코끼리 상아와 가죽의 거래를 불법화했다. 코끼리를 사냥하다 걸리면 사형 등 엄벌로 다스렸다. 정부의 강력한 규제를 통해 코끼리를 보호하고자 한 것이다. 그러나 정부의 강경책을 비웃기라도 하듯 10년간 코끼리 수는 6만5000여마리에서 1만9000여마리로 급감했다.

반면 같은 고민을 하던 짐바브웨 정부는 시장친화적인 방식으로 대응했다. 코끼리를 주민에게 분양하고 사유재산으로 인정한 것이다. 공유 혹은 공공의 재산일 때는 포획을 일삼던 주민들이 코끼리가 사유재산이 되자 소중히 돌보기 시작했다. 여행객에게 코끼리 트레킹을 제공하고, 죽으면 상아와 가죽을 남겨주므로 주민에게 소중한 수입원이 됐기 때문이다. 그 결과 멸종 위기까지 몰렸던 코끼리 수가 11만마리까지 늘어나는 기적 같은 일이 일어났다.

기적 같은 일이라고 했지만, 사실 이것은 사유재산과 시장경제가 빚어낸 당연한 결과다. 이런 사실들에도 불구하고 사유재산과 시장경제에 여전히 의구심을 갖는 사람이라면 다음과 같은 질문을 스스로에게 던져보는 것이 좋을 듯하다. ‘우리가 매일 잡아먹는 소나 돼지, 닭은 왜 멸종위기종이 아닐까?’

권혁철 < 자유경제원 자유기업센터 소장 >

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT