'OPEC 조의문' 나도는 시대…50달러 이하 저유가 언제까지 갈까

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이상은 기자의 Global Insight

유가 50달러 넘으면 셰일오일이 더 경제적

사우디, 고유가 포기할 수 밖에

유가 50달러 넘으면 셰일오일이 더 경제적

사우디, 고유가 포기할 수 밖에

지난 며칠간 OPEC과 관련한 외신이나 칼럼의 상당수는 OPEC의 ‘죽음’을 애도하는 내용이었다. 물론 석유가 펑펑 나오는 나라들이 모여 증산과 감산을 논하는 OPEC의 형체는 살아 있다. 내년 6월에 다시 정기 회의도 열 예정이다.

때 이른 ‘OPEC 조의문’이 나도는 이유는 지난 4일 열린 OPEC 총회 때문이다. OPEC 회원국의 총 생산량(11월 기준 하루 3169만5000배럴)이 이미 기존 상한선(하루 3000만배럴)을 넘었지만 감산은커녕 새로운 생산목표치조차 정하지 못한 채 회의가 끝났다. 물량 담합을 통해 독점력을 행사하려고 모인 단체가 7시간이나 밀고 당긴 끝에 ‘이제부터는 각자도생’이라는 결론만 내고 흩어지자 “혼돈의 회의였다”는 평가가 쏟아졌다.

2000년대 들어 유가는 대부분 배럴당 60달러 이상에서 움직였다. 글로벌 금융위기 직후 급락했을 때를 빼면, 배럴당 100달러를 넘는 시기가 더 길었다. 이 때문에 배럴당 100달러가 유가의 ‘정상적인’ 수치처럼 여겨지는 경향이 있다.

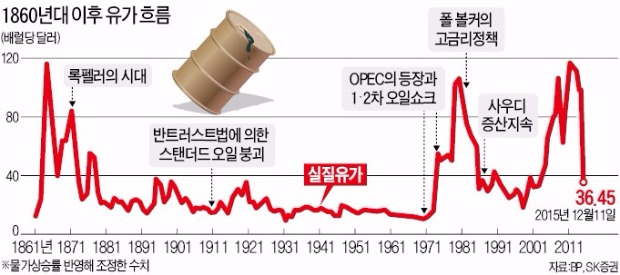

그러나 1800년대 후반부터의 유가 그래프는 전혀 다른 추세를 보여준다. 명목유가에 물가상승률을 반영해 실질유가 추이를 그리면, 1970년대 오일쇼크가 오기 전까지 유가는 배럴당 20달러 안팎에 머문 시기가 훨씬 더 길었다. 배럴당 100달러 시대는 OPEC의 생산량 통제가 만든 것이고, 사우디아라비아는 셰일오일의 위협에 맞서 시장점유율을 지키기 위해 고유가 전략을 쓰지 않기로 작심했다.

유가가 40달러 안팎에 머무르는 것은 다시 장기 상승 추세로 가기 위한 과정이라기보다는 ‘뉴노멀(새로운 기준)’이라고 봐야 한다고 지적하는 이들이 늘어나는 것은 이런 이유에서다.

‘자본주의 4.0’의 저자 아나톨 칼레츠키는 지난 1월 프로젝트신디케이트에 기고한 칼럼에서 “경쟁 시장에서 가격은 결국 한계생산비용에 의해 결정된다”며 앞으로 “유가는 20~50달러 내에서 움직일 것”이라고 예측했다. 미국 셰일오일의 한계생산비용은 배럴당 50달러 수준, 중동을 비롯해 러시아 등에서 전통적인 방식으로 뽑아내는 원유는 20달러 수준이라는 데 근거한 예측이다.

유가가 50달러를 넘어 셰일오일이 경제성을 갖는 순간 사우디가 공급량을 늘릴 테니 그 이상으로 올라갈 수 없다는 얘기다. 그는 “시장에서 자유롭게 경쟁했을 때 이기는 것은 사우디”라고 덧붙였다. 전력도 있다. 1980년대 중반 저유가 시대는 사우디가 북해 유전업체들을 죽이기 위해 의도적으로 공급량을 늘린 결과였다.

저유가가 수요를 늘려 유가가 오를 것이란 주장도 있지만, SK증권이 계산한 바에 따르면 유가와 세계 석유수요는 상관관계가 매우 낮다. 수요의 가격탄력성이 생각보다 크지 않고, 이는 갑작스럽게 찾아온 저유가 시대가 ‘곧 지나가지’ 않을 것이라는 뜻이다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![빗속에도 승객 '북적'…전면 운항 재개한 한강버스 타보니 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202603/01.43461370.3.jpg)