'등록금 면제 국립의대' 생긴다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

의료 취약지역 10년 근무조건

의료 취약지역 고려해 시·도별 학생 배분

의료계 '땜질 처방' 지적

의료 취약지역 고려해 시·도별 학생 배분

의료계 '땜질 처방' 지적

의사 면허를 딴 뒤 의료 취약지 의무 근무기간(10년)을 지키지 않으면 지원받은 학비에 법정 이자를 더해 반환해야 한다. 복지부 관계자는 “국립보건의료대를 설립할 경우 한 학년 정원은 40명가량으로 할 계획”이라고 말했다.

이번 대책은 의사들이 수도권과 대도시에 집중되는 바람에 농어촌 등에서 의사 부족 현상이 갈수록 심해지는 문제를 해결하기 위한 것이다.

과거에도 의대생에게 졸업 후 일정 기간 의료 취약지에 근무하는 조건으로 장학금을 주는 제도가 있었지만 지원자가 많지 않았다. 보건복지부 관계자는 “장학금 제도는 받은 장학금을 조기 상환하면 의무 근무를 면할 수 있어 실효성이 떨어졌다”고 말했다. 의대 내에 취약지 근무 인력을 따로 뽑는 방식도 있지만 이 역시 충분한 인력을 확보하기엔 무리라는 지적이다. 취약지 의무 근무 대상자가 의대 졸업 무렵엔 상대적 박탈감과 소외감을 느낄 수밖에 없기 때문이다.

대신 공공의료 인력을 양성하는 전문 대학을 설립하면 사명감 있는 지원자를 받을 수 있을 뿐만 아니라 공공의료에 특화된 교육도 가능할 것으로 정부는 기대하고 있다.

시·도별 의료 취약지 규모와 필요 공공의료 인력 수 등을 고려해 학생 선발 인원을 정할 수도 있다. 맞춤형 의료 지원이 가능한 것이다. 이정현 새누리당 국회의원은 지난 5월 관련 내용을 담은 법안을 국회에 제출하기도 했다.

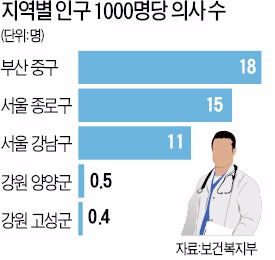

의사의 대도시 쏠림 현상은 점점 심해지고 있다. 서울 인구 1000명당 의사 수는 2.7명이지만 경북은 1.2명으로 절반을 밑돈다. 전국 시·군·구 중 10곳은 내과가 아예 없고, 안과가 없는 곳은 20곳, 정형외과가 없는 곳은 29곳, 산부인과가 없는 곳은 57곳에 달한다. 복지부는 전국 의료 취약지에 1100~2200명의 의사가 추가로 필요할 것으로 추산하고 있다.

하지만 의료계는 국립의대 신설은 의료 취약지 문제를 해결하지 못하는 ‘땜질 대책’이라고 지적하고 있다. 의사가 의료 취약지 근무를 꺼리는 이유는 열악한 진료 여건 때문인데, 이 같은 문제는 그대로 둔 채 의사에게만 의무 근무를 강제한다는 것이다. 의료계 관계자는 “취약지 근무 여건이 좋아진다면 정부가 시키지 않아도 의사들이 자율적으로 근무할 것”이라며 “기존 국립의대 역할을 강화하는 게 우선”이라고 말했다.

고은이 기자 koko@hankyung.com