KT 직원들이 뒤숭숭한 분위기에서 몇 개월 째 버티고 있다. 대규모 해킹 사건과 자회사 직원이 연루된 대형 금융사고, 창사 이래 첫 적자 등 악재가 잇따라 터진 탓이다. 사업·비용구조 개선이 절실한 상황에서 KT가 꺼내든 '명예퇴직' 칼날은 직원들을 정조준하고 있다.

이 조사에서 강남, 강북, 서부 등 수도권 3개 본부는 1개 본부로 묶고 있다. 희망연고지 3곳 중 2곳은 지방을 반드시 써야하는 상황이다.

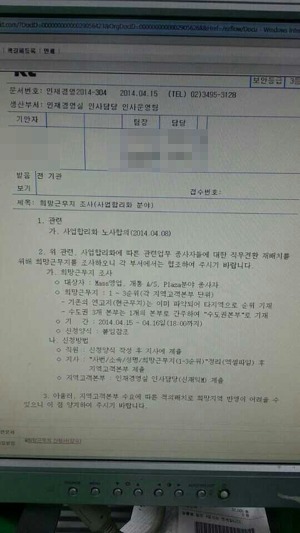

조재길 KT새노조 위원장은 "KT가 잔류할 경우 비연고지로 가야하니 잘 생각하라고 협박한 사실도 있다"며 "KT 인사는 노동자들을 퇴출시키기 위한 수단으로 변질됐다"고 비판했다.

직원들 사이에서는 '(명예퇴직을 신청하지 않고) 남으면 업무가 없어진다', '지방으로 가게된다'는 루머도 돌고 있다.

KT 내 '노-노 갈등'도 커지고 있다. 또 다른 제2 노조인 KT민주동지회는 "현 노조가 회사와 함께 직원의 명예퇴직, 복지축소를 한꺼번에 추진했다"며 "조합원의 등에 칼을 꽂은 어용 노조를 그냥 두고 넘어가서는 안 된다"고 비난했다.

KT는 이번 명예퇴직이 2만5000명이 속한 KT 노조와 사측이 내린 결단이라고 밝히고 있다. KT는 "이번 조사는 해당 분야의 전체 직원들을 대상으로 희망근무지 선호도를 조사한 것일 뿐"이라며 "현 근무지는 당연히 우선순위로 여기고 있다"고 밝혔다.

이어 "이번 명예퇴직은 KT가 직면한 경영 위기를 극복하기 위해 대승적으로 결정한 것"이라고 덧붙였다.

KT는 이달 10일부터 24일까지 명예퇴직 희망자 접수를 받는다. 오는 25일 인사위원회 심의를 거쳐 30일 퇴직 발령하는 일정으로 진행한다. 근속 연속 15년이 넘은 임직원을 대상으로 하며, 명예퇴직자 수는 6000명~1만명 수준으로 추정되고 있다.

한편, 황창규 KT 회장은 이날 오후 첫 사장단 회의를 실시할 예정이다. 황 회장은 특별 명예퇴직을 발표한 지 열흘 만에 계열사 사장들을 소집했다. 때문에 KT 내부에서는 계열사까지 구조조정 여파가 퍼질 것이란 얘기가 나오고 있다.

한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyung.com

![혈뇌장벽 셔틀 플랫폼 리스큐어, 200억 투자 유치 [긱스 플러스]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39243487.3.jpg)

![[단독] "사복 경찰이 여자 집어던졌다"…서부지법 '아비규환'](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39234445.3.jpg)

![[단독] 美서 전력기기 품귀…LS·HD현대일렉 "5년치 일감 쌓였다"](https://img.hankyung.com/photo/202501/AA.39209575.3.jpg)