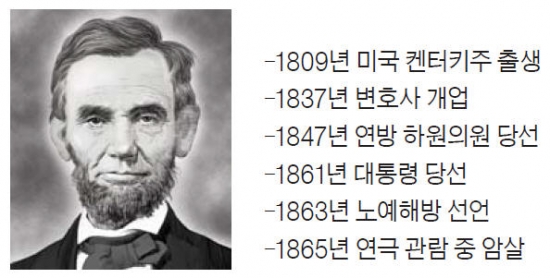

링컨은 1809년 2월12일 켄터키주 농가에서 태어났다. 가난 탓에 학교를 다니지 못했으나 독학으로 변호사가 됐다. 1834년 일리노이주 의회 의원이 됐고 1847년 연방 하원의원에 당선됐으나 재선에 실패, 평범한 변호사로 돌아왔다. 1850년대 미국 남·북부의 빈부격차 심화와 맞물려 노예제도가 사회적 이슈가 되면서 정계로 복귀했다. 노예제 반대를 주장한 그는 상원의원에 이어 단숨에 대통령까지 올랐다. 취임식에서 “내 목표는 연방을 유지하는 것”이라며 남군을 설득했으나 한 달 만에 남북전쟁이 터졌다. 수세에 몰렸던 링컨의 북군은 1863년 1월 ‘노예해방 선언’을 기점으로 승기를 잡았다.

1864년 대통령 재선에 성공했고 이듬해 남군의 항복으로 전쟁도 끝났다. 항복문서를 받아든 지 이틀째, 워싱턴의 포드극장에서 연극을 관람하던 링컨은 남군 추종자이자 배우였던 존 부스에게 피격당해 이튿날 눈을 감았다.

백승현 기자 argos@hankyung.com