[비즈&라이프] "인생 시작은 태어난 때가 아닌 자기를 움직일 때"…사모펀드 불모지서 8조원 굴리는 '큰 손' 되다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

CEO 오피스

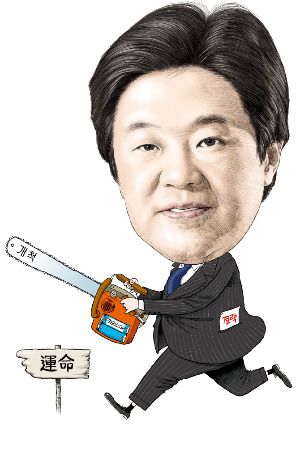

'개척의 리더십' 김병주 MBK파트너스 회장

직원들도 인정한 카리스마

매주 토요일 출근에도 회사 설립후 퇴사자 '0'명

위기는 과감하게 돌파

ING생명·웅진코웨이 등 '굵직한 딜' 잇따라 성사

"소통 부족한 사람" 의견도

'개척의 리더십' 김병주 MBK파트너스 회장

직원들도 인정한 카리스마

매주 토요일 출근에도 회사 설립후 퇴사자 '0'명

위기는 과감하게 돌파

ING생명·웅진코웨이 등 '굵직한 딜' 잇따라 성사

"소통 부족한 사람" 의견도

김 회장이 운용하는 펀드가 ‘주인’인 국내외 21개 회사의 자산을 합하면 신세계나 CJ그룹 규모를 웃돈다. 그는 캐나다연금 등 글로벌 ‘큰손’들로부터 불과 수개월 만에 26억달러(3호 펀드 결성액)를 모으기도 했다.

열살 때 부모를 따라 미국으로 이민가 “코피 흘린 것 외에는 기억나는 게 없다”고 회상할 만큼 혹독한 학창 시절을 보낸 김 회장의 성공 비결은 무엇일까.

◆천상천하 유아독존

유명세를 타면서도 ‘인간 김병주’에 대해서는 알려진 게 거의 없다. 미국 시민권자인 데다 2005년 MBK파트너스 창업 후 승승장구하면서도 사람을 ‘가려’ 만난 탓이다.

“재벌 총수처럼 행동한다”는 비아냥을 들을 만큼 김 회장이 정기적으로 만나는 사람은 손에 꼽을 정도다. 그가 고 박태준 포스코 명예회장의 셋째 사위라는 점 등을 감안하면 정·재계 인사와 탄탄한 관계를 맺고 있을 것이라는 짐작은 가능하다.

MBK장학재단 홈페이지에 들어가면 김 회장의 인생관을 엿볼 만한 글귀를 접할 수 있다. 사재를 털어 2007년에 비영리재단을 설립하면서 이렇게 인사말을 썼다. “인생의 시작은 태어난 때가 아니라 나를 인식하고 움직인 그때부터다.” 사람의 운명은 스스로 만드는 것이라는 점을 강조한 표현이다.

김 회장은 항상 그런 자세로 세상을 살아왔다. 세계 수위의 사모펀드 운용사인 칼라일그룹에서 아시아인으로는 처음 부회장까지 올랐던 것을 결코 행운과 우연만으로 설명할 수는 없다.

2005년 독립한 다음에도 순전히 ‘마이클 병주김(MBK)’이라는 이름 하나만으로 국내외 연기금과 국부펀드로부터 약 8조원을 모았다. 그리고 창업 9년 만에 웅진코웨이, 네파, ING생명 등 국내외 21개사에 투자하며 KKR, 어피티니에쿼티파트너스 등과 어깨를 나란히 하는 ‘아시아 PEF 맹주’ 반열에 올랐다.(→김병주 회장의 M&A ‘드라이브’)

때론 독선적이까지 한 그의 카리스마를 보여주는 일화 하나. 미국 시민권자인 김 회장은 한국 자택과 미국 홍콩 등을 오가며 토요일에 회사로 출근할 때가 많다. 회장이 주재하는 회의에 참석하기 위해 MBK파트너스 임직원이 토요일을 반납하는 것은 당연지사. 심지어 지난해 섣달 그믐에도 임직원들은 늦게까지 사무실 불을 밝혀야 했다. 그래도 MBK파트너스 설립 이래 새로 들어온 직원은 있어도 나간 직원은 한 명도 없다. 현재 임직원은 파트너 5명(김 회장 포함)을 비롯해 모두 33명이다.

◆조조 뺨치는 전략가

그의 성격은 투자 스타일에서도 그대로 드러난다. 과감하고 저돌적이며, 때론 위험을 즐긴다는 평가를 듣는다. 금융에 대한 애착이 대표적이다.

우리금융지주 공개입찰 때마다 통째로 먹겠다고 뛰어들었고, 분리 매각이 진행 중이던 작년 말에는 경남은행을 사들이기 위해 지역 상공인과 연합하기도 했다. 지금까지는 실패로 끝났지만 김 회장은 사모펀드도 시중은행을 인수할 능력과 의지가 있다는 점을 수년째 행동으로 보여주고 있다.

김 회장의 강한 자의식은 한번 결심하면 끝까지 물고 늘어지는 집념으로 표출된다. 치밀한 전략도 그의 특징이라고 주변에서는 말한다.

칼라일 시절 8000억원가량의 차익을 회사에 안겨준 한미은행 거래 때도 김 회장의 수완이 주효했다. 대주주 적격성 논란을 피하기 위해 JP모간을 인수 주체로 내세웠다. 꼼수라는 지적도 없지 않았지만 주위에서 혀를 내두를 정도로 치밀한 전략이 결실을 맺은 것이다.

작년 말에 인수한 ING생명만 해도 금융위원회가 대주주 승인을 내줄 수밖에 없을 것이라는 점을 십분 활용했다. 매각 대금이 최종적으로 들어갈 곳이 네덜란드 ING 본사가 아니라 유럽연합(EU) 정부라는 점을 사전에 계산에 넣었을 것이라고 전문가들은 보고 있다. ING생명 거래에 관여했던 한 관계자는 “2013년 말까지 ING는 EU에 구제금융으로 받은 돈을 돌려줘야 했다”며 “금융위가 대주주 승인을 망설이자 네덜란드 대사관에서 금융당국에 항의하기도 했다”고 말했다.

웅진코웨이 인수도 위기를 기회로 바꾼 과감한 결단이 있었기에 가능했다. 법원을 집요하게 설득해 웅진코웨이의 법정관리행을 막고 인수를 성사시킬 수 있었던 것도 그의 뚝심 덕분이다.

◆극작가를 꿈꿨던 영문학도의 변신

김 회장은 미국 하버드대에서 영문학을 전공했다. 하버드대 경영학 석사(MBA)를 거쳐 월스트리트에 뛰어들기 전까지만 해도 극작가를 꿈꾸던 인문학도였다.

비록 대학 시절 꿈을 이루지는 못했지만 이때의 경험은 이후 김 회장의 삶에 상당한 영향을 끼쳤다. 국내 사모펀드업계에서는 그를 ‘가장 고급스러운 영어를 자연스럽게 구사하는 달변가’로 평가한다. 2009년 유럽 대형 투자자로부터 자금을 받아내기 위해 프레젠테이션을 할 때 최고투자책임자가 김 회장의 유창한 영어 구사 능력에 압도됐을 정도다. 깊은 인문학 지식을 활용해 고객의 마음을 움직이는 것이다.

성공 가도를 달려왔지만 김 회장은 여전히 갈림길에 서 있다. 21개 투자 기업 중 이제 6곳을 매각했을 뿐이다. 국내 기업 기준으로는 10개 중 2개만 매각에 성공했다. 씨앤앰, HK저축은행 등 금융위기 이전에 투자한 기업들은 ‘퇴로 찾기’에 어려움을 겪고 있다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![가만있으면 생돈 날린다…차주들 '이것' 모르면 낭패 [세테크]](https://img.hankyung.com/photo/202603/99.22486335.3.jpg)