['盧·金 대화록' 실종 후폭풍] "비밀코드로 저장 땐 제목 검색만으로 찾기 힘들어"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

기록물 이관·관리 어떻게

저장기록물 간부도 열람못해

"이관후 파기 가능성 제로"

저장기록물 간부도 열람못해

"이관후 파기 가능성 제로"

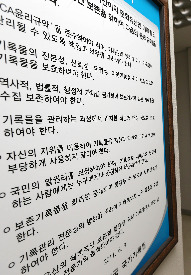

대통령기록물은 대통령 퇴임 6개월 전부터 청와대 비서실이 분류작업을 거쳐 ‘대통령기록물’로 지정한 문건을 국가기록원으로 넘기게 된다. 기록원으로 보내는 자료 형태는 문서뿐 아니라 전자문서, 녹음파일, 시청각 자료, 웹기록 및 대통령이 외교사절로부터 받은 선물까지 다양하다. 대통령기록관엔 지난 3월 말 기준으로 역대 대통령 11명과 대통령 권한대행 3명 등 총 14명의 관련 기록물 1957만279건이 소장돼 있다. 이 가운데 노무현 전 대통령이 남긴 기록물은 전자 문서 72만7493건, 비(非)전자 문서는 43만6690건 등 총 755만201개다.

ADVERTISEMENT

다만 내용과 다른 암호형태로 자료가 저장되기도 해 검색에서 추출되지 않았을 가능성은 충분히 있다는 게 전직 간부들의 설명이다. 한 전직 간부는 “대통령기록물의 경우 자료 내용과는 전혀 다른 코드명으로 제목을 다는 경우가 있다”고 지적했다. 이 관계자는 “과거에 김일성 사망 당시 청와대 문서를 검색하기 위해 ‘김일성’이라는 검색어를 입력했지만 자료가 검색되지 않았다”며 “알고 보니 문서내용과는 전혀 다른 별칭이 붙여진 적이 있었다”고 설명했다. 남북 정상회담 대화록도 내용과 전혀 다른 별칭이 붙여져 있어 검색 결과에서 나오지 않을 가능성도 배제할 수 없다는 얘기다. 이럴 경우 수십만건에 달하는 문서를 일일이 찾아봐야 하기 때문에 적지 않은 시일이 걸릴 수밖에 없다.

강경민 기자 kkm1026@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[포토] 유족 위로하는 한덕수](https://img.hankyung.com/photo/202503/AA.39973861.3.jpg)