금융지주 회장, 어떤 자리이기에 너도 나도 뛰어드나…연봉 10억원 넘어…대기업 회장급 위세

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

계열사 CEO 등 인사권

권한은 세고 책임은 적어…MB땐 '4대 천왕'으로 불려

권한은 세고 책임은 적어…MB땐 '4대 천왕'으로 불려

8일부터 회장후보 선정작업을 시작한 KB금융지주도 마찬가지다. 금융계에 몸담았던 사람부터 관료나 정치인 출신 등 여러 명이 후보로 거론된다. 이들을 접촉하면 겉으로는 “에이~”라고 손사래를 친다. 하지만 ‘시켜주면 못할 것도 없지…’라는 분위기가 역력하다. 도대체 금융지주 회장이 어떤 자리이길래 이토록 많은 사람이 달려드는 걸까.

○10억원을 훌쩍 넘는 연봉

금융계에서는 무엇보다 회장이 가진 권한의 매력을 꼽는다. 2001년 금융지주 체제가 도입된 이후 회장의 책임은 상대적으로 작은 반면 권한은 점점 커지면서 대기업 회장과 비슷한 위세를 누리게 됐다. 이명박정부 때는 대통령과 친분이 있는 이른바 ‘4대 천왕’이 금융지주 회장직을 꿰차면서 장관급 인사처럼 통하기도 했다.

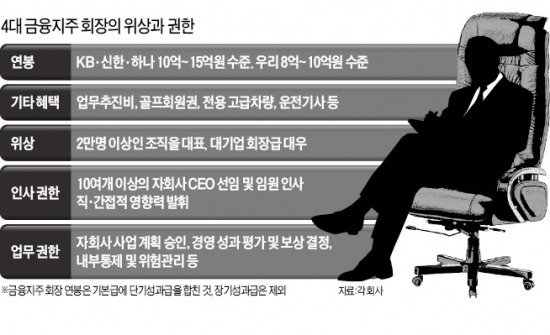

실제가 그렇다. KB·신한·하나지주의 회장 연봉은 기본급에 단기성과급을 합쳐 10억~15억원 수준이다. 공적자금이 투입된 우리금융 회장도 8억~10억원을 받는다. 퇴임 때 따로 받는 수억원의 장기성과급을 제외하고도 그렇다. 국내 최대 금융공기업 중 하나인 산은금융지주 회장의 연봉과 비교하면 3배에 달한다. 산은금융 회장은 200%인 성과급을 모두 받는다고 가정할 경우 한 해 연봉이 최대 4억5000만원가량이다.

뿐만 아니다. 상당액의 업무추진비와 골프회원권, 전용 고급차량, 운전기사 등도 기본적으로 제공받는다. 금융권을 이끌고 간다는 위상과 명예는 덤으로 주어진다.

인사 권한도 막강하다. 10여개 이상의 자회사 최고경영자(CEO) 및 임원 선임에 직·간접적으로 관여한다. 카드·보험·증권 등 계열사마다 이사회와 주주총회 등의 절차가 따로 있지만 회장이 실질적인 영향력을 행사하고 있다. 거느린 직원 수도 많다. 우리·KB·신한·하나 등 금융지주 아래 있는 자회사 직원만 각각 2만~2만5000여명에 달한다.

금융당국 관계자는 “일부 금융지주는 회장이 은행의 영업본부별 실적을 직접 관리하거나 본부장 또는 부서장 인사까지 관여하는 사례도 있다”며 “회장이 제왕처럼 군림하는 부작용을 막기 위해 대책을 검토 중”이라고 말했다.

○아무나 해도 수익을 낼 수 있는 구조

금융산업이 허가산업이다 보니 ‘전문가가 아니더라도 아무나 할 수 있다’는 점도 사람을 끌어들이는 요인으로 꼽힌다. 4대 금융지주는 차이점이 별로 없다. 국내 시장을 기반으로 한 은행 위주의 비슷한 수익모델을 갖고 있다. 모험을 하지 않고 지금의 수익모델을 유지하면 상당한 이익을 낼 수 있다. 굳이 전문가가 아니더라도 업무를 수행하는 데 어려움이 없다.

주인이 없다 보니 견제와 간섭도 받지 않는다. 금융당국 회의에 소집될 일도, 은행장회의와 같은 행사에 불려갈 일도 없다.

반면 책임은 작다. 대규모 부실이 발생하거나 투자손실이 날 경우 해당 자회사 CEO가 책임을 진다. 지주회사 회장은 한발짝 비켜서 있다. 이에 비해 그룹 및 계열사 업무 전반에 미치는 힘은 만만치 않다. 자회사를 대상으로 △사업 목표 부여와 계획 승인 △경영 성과 평가 및 보상 결정 △내부통제 및 위험관리 △자금지원 등을 할 수 있다. 회장이 계열사 전체를 쥐락펴락할 수 있다는 얘기다.

김우진 금융연구원 금융산업연구실장은 “평소 회장이 직접 지시를 내리지만 책임을 물을 때는 각 계열사가 책임을 져야 하는 게 큰 문제”라며 “회장의 모든 지시를 문서화하고 근거를 명확하게 마련할 필요가 있다”고 강조했다.

장창민/박신영 기자 cmjang@hankyung.com