[안현실의 산업정책 읽기] 누가 과학자를 죽였나

정부는 부인하고 싶겠지만 언제부터인가 감사라는 것이 인사교체 등 특정 목적을 관철하기 위한 압박용이 된 지 오래다. KAIST 감사도 석연치 않은 대목이 적지 않다. KAIST 개혁에 박수쳤던 교과부는 서남표 총장이 국회에 불려왔을 때 선을 긋겠다는 기색이 역력했다. 그것부터 의아스러웠다. 교과부가 지난해 서 총장 연임에 반대했다는 건 잘 알려진 사실이다. 실제로 교과부의 한 관료는 서 총장이 행정절차를 무시한다고 노골적으로 비판했다.

서 총장은 연임에 성공했지만 1년 뒤 물러나기로 했다는 얘기가 흘러 나왔다. 교과부와의 긴장관계가 아직 끝나지 않았음을 암시하는 것으로 해석됐다. 교과부는 올해 초 KAIST 감사가 4년 만의 정기감사였다고 하지만 KAIST 안팎에서는 서 총장을 잡기 위한 감사라는 시각이 파다했다. 서 총장의 국회 출석을 하루 앞둔 날 교과부는 이례적으로 감사결과를 공개했다. 그리고 감사결과를 두고 교과부와 서 총장은 정면으로 대립했다.

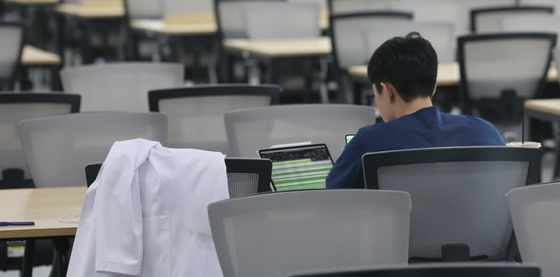

이 과정에서 한 과학자가 목숨을 끊었다. 보복감사였든 아니든 연구비 유용은 잘못된 행위다. 하지만 근저를 파고들면 구조적인 문제가 숨어 있다. 지금의 연구환경은 과학자들을 범죄자로 옭아매기에 딱 좋게 돼 있다. 정부가 감사를 해서 뭐라도 안 나온 적은 단 한번도 없다. 연구현실과 동떨어진 규정을 잔뜩 만들어 놓고 귀에 걸면 귀걸이,코에 걸면 코걸이 식으로 잡기 시작하면 누군들 걸려들지 않을 재간이 없는 것이다. 재수없으면 당한다는 얘기는 그래서 나온다. 잘못된 제도,후진적 연구환경을 개선할 생각은 안하고 오로지 사람만 잡겠다는 게 지금의 감사 수준이다. 정부 눈치를 안 보려야 안 볼 수 없는, 족쇄가 따로 없다.

감사를 한번 당해본 과학자들은 연구할 맛이 싹 사라진다고 말한다. 연구비 실적이 많을수록 감사대상 1순위다. 연구를 안 할수록 감사에 걸릴 확률도 적어진다는 조소가 나올 수밖에 없다. 정부는 실패해도 좋으니 창조적 · 도전적 연구를 하라고 한다. 그러나 막상 실패하면 그 자체가 감사대상이다. 뭘 잘못했기에 연구에 실패했느냐고 따진다. 나로호 발사에 실패했다고 기관장을 문책하고 그 자리에 특정인을 앉히겠다고 했을 때도 감사는 어김없이 등장했다. 성공할 수밖에 없는 연구과제들, 그래서 언제나 성공했다는 소식만 쏟아진다. 하나마나한 연구에 국민 세금을 수조원씩 낭비하는 것은 정작 우리 감사에서는 전혀 문제가 안 된다.

한푼이 아깝던 시절,박정희 전 대통령은 연구하라고 정부출연기관을 만들었다. KAIST는 교육기관이자 출연기관이다. 당시 생소한 '출연'이라는 용어를 쓴 배경에는 감사 때문에 과학자가 죽는 일은 없어야 한다는 철학이 담겨 있었다. 그 때만도 못하다. 과학자가 죽었는데 교과부는 표적감사가 아니었다는 말만 하고 있다. 그러고도 과학자 한 명이 수백만명을 먹여살린다고 하나. 정말 부끄럽다.

안현실 논설위원·경영과학博 ahs@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구내식당 '한 줄 서기' 왜 하나 했더니…예상 밖 '투쟁 방식' [김대영의 노무스쿨]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36822012.3.jpg)