입력2006.04.08 15:25

수정2006.04.08 19:34

새해 벽두부터 원.달러 환율이 급락하면서 외환시장이 충격에 휩싸였으나 외환위기 때에 비하면 '새발의 피'라는 것이 당시 경험자들의 회고다.

실제로 외환위기가 시작된 97년말과 98년초에는 하루 등락폭이 최대 세자릿수에 달해 외환 트레이더들은 천당과 지옥을 오가며 살얼음판을 탔다.

6일 금융계에 따르면 서울 외환시장에서 미국 달러화에 대한 원화 환율이 하루에 가장 많이 올랐던 날은 지난 97년 12월 23일로 전날보다 무려 255원이 오른 1천965원에 장을 마쳤다.

이날 종가는 사상최고치로, 같은해 11월 14일에 기록한 986.3원에서 한달여만에 두배로 오른 셈이다.

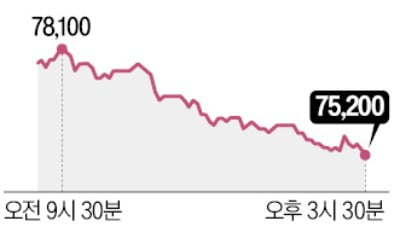

반면 이날 주가는 7.5%나 폭락해 사상최대 하락률을 기록했다.

그러나 원.달러 환율은 하루뒤인 12월 24일 135원이 떨어진데 이어 크리스마스 휴일을 넘긴 26일에는 무려 330원이나 폭락해 불과 2영업일만에 1천500원으로 내려앉았다.

이날 기록한 330원 하락은 역시 외환시장 역사상 가장 큰 낙폭으로, 만약 당시 1만달러를 갖고 있었다면 하루만에 330만원을 앉아서 날렸다는 의미다.

당시에는 하루 환율 변동폭도 보통 100~300원 수준이었으며, 새해를 이틀 앞둔 97년 12월 30일에는 하루동안 1천250~1천710원 사이에서 움직여 변동폭이 무려 460원에 달했다.

지난해 하루 변동폭이 10원 이상으로 벌어진 날이 11영업일에 불과했고 최대 변동폭이 19.00원(3월 10일)이었다는 점을 감안하면 그야말로 롤러코스터 장세였다고 할 만하다.

시중은행 관계자는 "외환위기 당시에는 하루에 100원씩 오르내리는 것은 보통이었다"며 "은행 고객들 가운데서는 통장을 아예 맡기며 환테크를 요구하는 경우도 적지 않았다"고 말했다.

이 관계자는 "최근에는 10원만 내려도 '환율 쇼크'라고 하는데 당시에는 하루 50원 정도 오르내리는 것을 비교적 안정세라고 말할 정도였다"고 덧붙였다.

(서울=연합뉴스) 이승관 기자 humane@yna.co.kr

!["한국 가면 꼭 들러야할 곳"…3대 쇼핑성지 '올·무·다' 잭팟 [설리의 트렌드 인사이트]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/01.36761565.1.jpg)