강봉균 서울대 교수 "기억의 변화 밝혀 치매치료 길 열 것"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'뇌연구 30년'호암상 첫 생명과학부문상

'뇌 기억 현상' 영상으로 관찰

70년 된 시냅스 학설 증명

연구자들 환경 좋은 해외大로

국내서도 연구 매진할 여건됐으면

'뇌 기억 현상' 영상으로 관찰

70년 된 시냅스 학설 증명

연구자들 환경 좋은 해외大로

국내서도 연구 매진할 여건됐으면

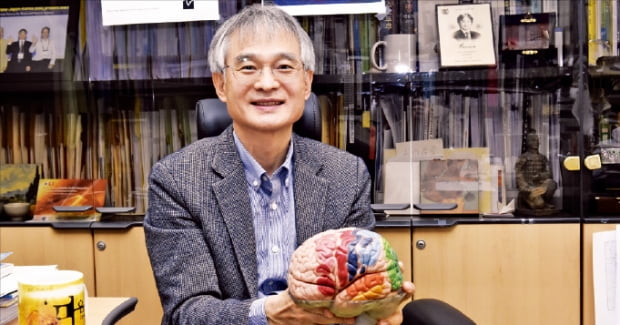

이런 공로를 인정받아 강 교수는 지난달 ‘한국의 노벨상’이라고 불리는 호암상의 화학·생명과학부문상을 받았다. 호암상이 화학·생명과학 분야 수상자를 별도로 뽑은 것은 이번이 처음이다. 최근 한국경제신문과 만난 강 교수는 “수많은 연구자가 개척한 길을 좀 더 명확하게 한 것일 뿐”이라고 수상 소감을 밝혔다.

강 교수는 자신의 연구 결과를 ‘사진작가’에 비유했다. 그동안 시냅스의 작동 메커니즘을 규명해낸 간접적 증거는 많았지만 이를 확실하게 영상으로 관찰한 것은 강 교수의 연구가 처음이기 때문이다.

“관악산에 호랑이의 똥도 있고 털도 있고, 발자국도 있으면 호랑이가 있다고 다들 짐작하겠죠. 하지만 진짜로 있는지는 직접 확인해 봐야죠. 호랑이를 사진으로 촬영해 보여준 게 저희 연구진이 한 역할이라고 이해하시면 됩니다.”

강 교수는 30년간 뇌과학 외길을 걸어온 국내 대표 석학이다. 첫 연구 대상은 바다달팽이의 일종인 ‘군소’였다. 군소는 신경다발이 크고 관찰하기 쉬워 신경세포 연구에 적합하다. 제주 출신인 그는 서울대에서 미생물학 전공으로 석사까지 마친 후 미국 컬럼비아대에서 신경생물학 박사학위를 받았다. 박사과정 지도교수가 훗날 군소의 기억을 연구해 노벨상을 수상한 에릭 캔들 교수였다. 1994년 서울대에 부임해 연구를 이어갈 때는 어시장을 헤매면서 군소를 찾아 발품을 팔기도 했다.

강 교수는 뇌과학에 빠진 계기를 ‘미시의 세계’를 탐구하는 데 매력을 느껴서라고 설명했다. 미생물학과로 시작했지만 뇌과학으로 연구 분야를 바꾼 것도 더욱 작은 세계를 탐구해보고 싶었기 때문이라는 것이다. 그는 “인간의 정신, 영혼, 의식 같은 세계도 ‘세포 단위’로 연구해보기 위해 이 분야에 발을 들이게 됐다”고 했다.

뇌과학은 대표적인 기초과학 분야 중 하나다. 연구 난도가 높아 학생들의 선호도는 떨어진다. 열심히 키운 인재도 박사과정 후 해외 대학으로 떠나는 일이 많다.

강 교수는 “뛰어난 인재가 있더라도 연구원들의 장래를 생각해 해외로 보내야 하는 게 한국 대학 연구실의 현실”이라며 “국내에서도 마음 놓고 연구할 수 있도록 기초연구 환경에 대한 뚝심있는 투자가 절실하다”고 강조했다.

강 교수의 다음 연구 목표는 외부 자극을 줄 때 ‘기억의 변화’를 확인하는 것이다. 그는 “기억의 기능적 변화를 확인할 수 있다면 인류의 난제인 치매 치료에도 큰 도움을 줄 수 있을 것”이라고 했다.

배태웅 기자

![[대학 생글이 통신] 서울대 의대 지원하려면 과학은 '2' 과목 응시 잊지 마세요](https://img.hankyung.com/photo/202105/AA.26239197.3.jpg)