김주혜 "제2의 파친코 영광이지만, 나라 위한 투쟁 소설이죠"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

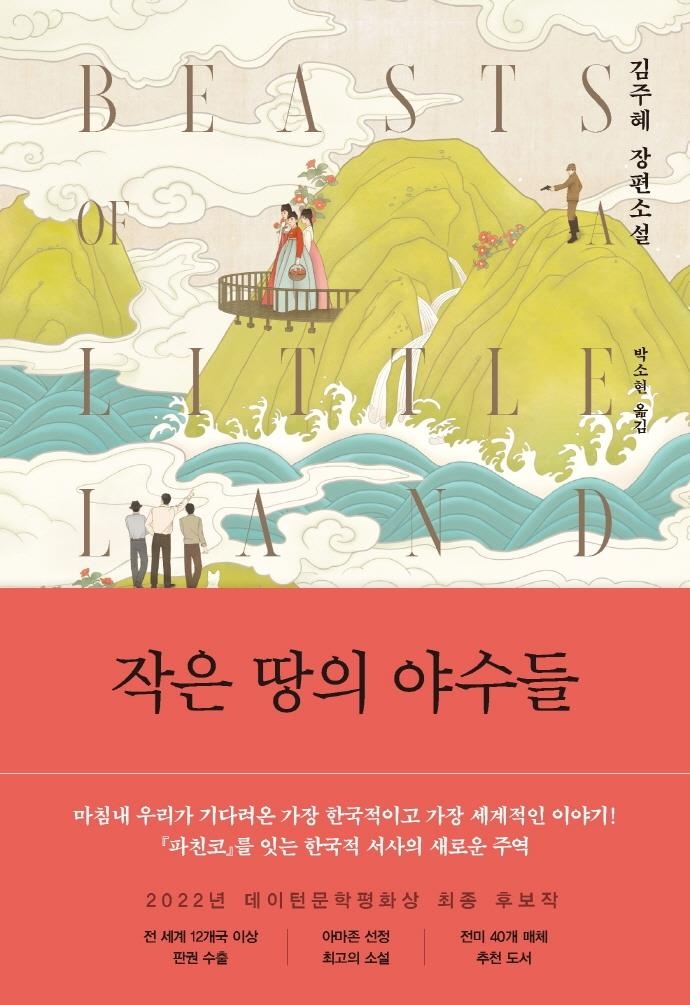

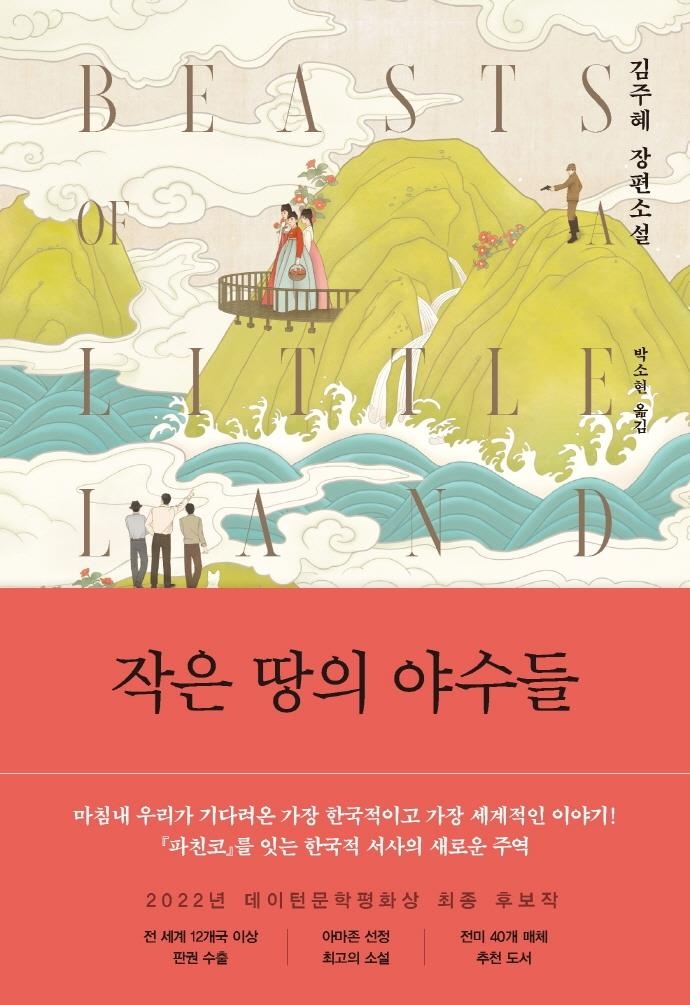

재미 작가 장편 데뷔작 '작은 땅의 야수들' 국내 출간

기생 옥희 등 일제강점기 격동의 세월 속 인물들 이야기

"대학 졸업 후 통장에 50달러…생활고 겪으며 6년 만에 집필"

"배고픔이 문제였어요.

대학 졸업하고 9개월 즈음엔 통장에 딱 50달러가 있었거든요.

"

한국계 미국 작가 김주혜(35)는 6년간 첫 장편소설 '작은 땅의 야수들'(다산북스)을 집필하며 가장 힘들었던 점으로 생활고를 꼽았다.

이 책의 국내 출간을 기념해 28일 열린 온라인 화상 간담회에서 그는 "소설을 쓰기 시작한 때만 해도 돈이 없어 캔으로 된 99세트짜리 콩과 오트밀을 가장 많이 사 먹었다"며 "책을 쓰러 카페에 갔는데 배가 고파도 4달러짜리 빵을 사 먹을 수 없었다"고 떠올렸다.

힘겨운 시간 끝에 지난해 미국에서 영문판으로 출간한 '작은 땅의 야수들'(Beasts of a Little Land)은 아마존 '이달의 책'에 올랐고, 더타임스를 비롯해 미국 40여 개 매체에 추천 도서로 소개됐다.

10여 개국에 판권이 팔리고 이달 세계 평화에 기여하는 문학 작품에 수여하는 '데이턴문학 평화상' 최종 후보에도 올랐다.

김 작가는 "제가 정말 사랑하는 한국어로 책이 출간돼 가슴이 뭉클하다"며 "언어가 사람의 사고방식을 형성한다고 생각하는데, 제 영혼·가치관을 형성한 한국어로 이 책이 다시 태어나는 것을 보니 예술가로서 행복한 순간"이라고 소감을 밝혔다.

'작은 땅의 야수들'은 일제강점기인 1917년부터 해방 이후 1965년까지 약 50년간 한반도를 배경으로 펼쳐지는 독립 투쟁과 격동의 세월 속에서 힘겹게 살아가는 사람들의 이야기를 그린다.

일제강점기에 한국인이 겪은 뒤틀린 운명을 그렸다는 점에서 동시대를 배경으로 한 이민진 작가의 '파친코'를 연상시키기도 한다.

그에게 '제2의 이민진'이란 수식어가 붙은 이유다.

김 작가는 "'파친코'와 비교되는 건 큰 영광"이라면서도 "두 소설 모두 독창적인 작품이다.

'파친코'는 가족을 위한 생존 소설이라면 '작은 땅의 야수들'은 나라를 위한 투쟁 소설"이라고 설명했다.

이 작품은 소작농의 딸로 태어나 10살에 기생집에 팔려 가 기생이 된 '옥희'를 중심으로 전개된다.

옥희에게 마음을 품은 정호와 한철, 일본군 소령인 야마다와 이토, 경성에서 기생집을 운영하며 비밀리에 독립운동 자금을 대는 예단, 독립군을 결성하는 명보 등 인연으로 얽힌 인물들의 이야기가 흡입력 있게 펼쳐진다.

김 작가는 역사적 배경을 바탕에 둔 데 대해 김구 선생을 도와 독립운동에 관여한 외할아버지 이야기를 어린 시절부터 듣고 자랐다고 했다.

삼국유사, 삼국사기 등 역사 관련 서적과 한국의 근대 소설도 즐겨 읽어 한국 역사에 대한 관심은 자연스럽게 형성됐다고 한다.

"어머니와 이모에게서 1970년대 초 돌아가신 외할아버지 얘기를 많이 들었어요.

독립운동가 자손들이 가족 이야기를 하려 하지 않는 편인데, 어머니와 아버지가 이 작품이 출간되자 기특하게 생각해주셨죠."

장대한 서사는 1917년 겨울 평안도 깊은 산속에서 짐승을 쫓던 사냥꾼이 일본인 장교를 호랑이의 공격에서 구해주며 시작한다.

김 작가는 함박눈이 내리던 어느 날 공원을 달리던 중 설경 위로 사냥꾼과 호랑이의 모습이 번개처럼 떠올라 지금의 프롤로그를 단번에 써 내려갔다고 기억했다.

그는 "프롤로그를 이미 6년 전에 썼다"며 "이후 3년간은 직장을 다니며 평일 밤 10시부터 새벽 2시까지, 새벽 5시부터 7시까지 쓰고, 주말에는 소설에만 매달렸다.

부족한 작품을 끙끙거리면서 쓰느라 주눅이 들기도 했다.

하지만 오랜 집필은 좋은 수업이었다"고 그간의 고충을 털어놨다.

김 작가는 1987년 인천에서 태어나 아홉 살 때 가족과 함께 미국 오리건주 포틀랜드로 이주했다.

유홍준의 '나의 문화유산답사기'를 읽고 영향을 받아 프린스턴대학에서 미술사학을 공부했다.

이민자 가정에서 힘겹게 자라 월급쟁이가 꿈이었던 그는 2011년부터 3년간 출판사에서 일했지만 인종차별에 부딪혔다고 한다.

그는 "유색 인종이고 여성이란 이유로 차별당했다"며 "너무 많은 노력을 했지만, 직속 상사로부터 인종차별적 발언을 듣고 나를 짓밟겠단 생각이 들었다.

이때 프리랜서로 나서 글을 쓰기 시작했다"고 떠올렸다.

이번 작품에서 기생 등 여성 서사에 큰 비중을 둔 것이 차별받은 경험의 영향이 있느냐는 물음에는 "구체적인 반박은 아니다"라고 선을 그었다.

김 작가는 기생을 재주가 많고, 낭만적이며, 독립적인 여성으로 그렸다.

옥희도 처음엔 수동적인 인물이지만 서서히 자아를 형성하며 성장하게 된다.

"과거 여성은 어머니, 아내 역할뿐 직업 선택의 여지가 별로 없었죠. 그중 희귀하게 독립성을 갖고 연애와 문학 활동에 자유롭고, 리더나 탤런트 역할도 했던 사람들이 기생이에요.

기생을 부정적으로 바라보는 것도 차별이란 생각에 애국심이 강한 기생들의 모습을 보여주고 싶었습니다.

"

김 작가는 "언어는 자체의 철학이 있다"며 영문판과 번역가 박소현 씨가 옮긴 한국어판의 읽는 맛이 다르다고 비교했다.

그는 "영문판과 한국어판에서 가장 좋아하는 문장도 다르다"며 "한국어판에선 의성어, 의태어 표현이 많아졌고 아장아장, 얌전 같이 귀여운 표현도 생겼다.

작품 속 대사의 경우 한국어로 먼저 생각하고 영어로 옮겨 본래의 따뜻한 말투가 한국어로 표현했을 때 더 맛이 난다"고 설명했다.

김 작가는 현재 포틀랜드에서 두 번째 장편 소설을 집필 중이다.

그는 "발레에 관한 소설"이라며 "러시아와 프랑스를 배경으로 한 발레리나 이야기로, 한 예술가와 그의 예술에 관한 러브 스토리다.

제가 9살 때부터 발레를 했고 무용을 좋아했다.

한국의 역사적인 이야기가 저의 조상으로부터 피로 내려온 이야기라면 발레 이야기는 예술에 대한 저의 사랑을 담는다"고 소개했다.

친환경 생활과 생태문학을 다루는 온라인 잡지 '피스풀 덤플링' 설립자이자 편집자인 그는 첫 소설 인세 수익 일부를 시베리아 호랑이와 아무르 표범을 보호하는 비영리 단체 '피닉스 펀드'에 기부하고 있다.

한국에 온 건 2002년이 마지막이란 그는 "한국을 다시 찾는다면 경복궁과 박물관을 둘러보고 국립발레단 공연도 보고 싶다"고 했다.

/연합뉴스

기생 옥희 등 일제강점기 격동의 세월 속 인물들 이야기

"대학 졸업 후 통장에 50달러…생활고 겪으며 6년 만에 집필"

대학 졸업하고 9개월 즈음엔 통장에 딱 50달러가 있었거든요.

"

한국계 미국 작가 김주혜(35)는 6년간 첫 장편소설 '작은 땅의 야수들'(다산북스)을 집필하며 가장 힘들었던 점으로 생활고를 꼽았다.

이 책의 국내 출간을 기념해 28일 열린 온라인 화상 간담회에서 그는 "소설을 쓰기 시작한 때만 해도 돈이 없어 캔으로 된 99세트짜리 콩과 오트밀을 가장 많이 사 먹었다"며 "책을 쓰러 카페에 갔는데 배가 고파도 4달러짜리 빵을 사 먹을 수 없었다"고 떠올렸다.

힘겨운 시간 끝에 지난해 미국에서 영문판으로 출간한 '작은 땅의 야수들'(Beasts of a Little Land)은 아마존 '이달의 책'에 올랐고, 더타임스를 비롯해 미국 40여 개 매체에 추천 도서로 소개됐다.

10여 개국에 판권이 팔리고 이달 세계 평화에 기여하는 문학 작품에 수여하는 '데이턴문학 평화상' 최종 후보에도 올랐다.

김 작가는 "제가 정말 사랑하는 한국어로 책이 출간돼 가슴이 뭉클하다"며 "언어가 사람의 사고방식을 형성한다고 생각하는데, 제 영혼·가치관을 형성한 한국어로 이 책이 다시 태어나는 것을 보니 예술가로서 행복한 순간"이라고 소감을 밝혔다.

일제강점기에 한국인이 겪은 뒤틀린 운명을 그렸다는 점에서 동시대를 배경으로 한 이민진 작가의 '파친코'를 연상시키기도 한다.

그에게 '제2의 이민진'이란 수식어가 붙은 이유다.

김 작가는 "'파친코'와 비교되는 건 큰 영광"이라면서도 "두 소설 모두 독창적인 작품이다.

'파친코'는 가족을 위한 생존 소설이라면 '작은 땅의 야수들'은 나라를 위한 투쟁 소설"이라고 설명했다.

이 작품은 소작농의 딸로 태어나 10살에 기생집에 팔려 가 기생이 된 '옥희'를 중심으로 전개된다.

옥희에게 마음을 품은 정호와 한철, 일본군 소령인 야마다와 이토, 경성에서 기생집을 운영하며 비밀리에 독립운동 자금을 대는 예단, 독립군을 결성하는 명보 등 인연으로 얽힌 인물들의 이야기가 흡입력 있게 펼쳐진다.

김 작가는 역사적 배경을 바탕에 둔 데 대해 김구 선생을 도와 독립운동에 관여한 외할아버지 이야기를 어린 시절부터 듣고 자랐다고 했다.

삼국유사, 삼국사기 등 역사 관련 서적과 한국의 근대 소설도 즐겨 읽어 한국 역사에 대한 관심은 자연스럽게 형성됐다고 한다.

"어머니와 이모에게서 1970년대 초 돌아가신 외할아버지 얘기를 많이 들었어요.

독립운동가 자손들이 가족 이야기를 하려 하지 않는 편인데, 어머니와 아버지가 이 작품이 출간되자 기특하게 생각해주셨죠."

장대한 서사는 1917년 겨울 평안도 깊은 산속에서 짐승을 쫓던 사냥꾼이 일본인 장교를 호랑이의 공격에서 구해주며 시작한다.

김 작가는 함박눈이 내리던 어느 날 공원을 달리던 중 설경 위로 사냥꾼과 호랑이의 모습이 번개처럼 떠올라 지금의 프롤로그를 단번에 써 내려갔다고 기억했다.

그는 "프롤로그를 이미 6년 전에 썼다"며 "이후 3년간은 직장을 다니며 평일 밤 10시부터 새벽 2시까지, 새벽 5시부터 7시까지 쓰고, 주말에는 소설에만 매달렸다.

부족한 작품을 끙끙거리면서 쓰느라 주눅이 들기도 했다.

하지만 오랜 집필은 좋은 수업이었다"고 그간의 고충을 털어놨다.

유홍준의 '나의 문화유산답사기'를 읽고 영향을 받아 프린스턴대학에서 미술사학을 공부했다.

이민자 가정에서 힘겹게 자라 월급쟁이가 꿈이었던 그는 2011년부터 3년간 출판사에서 일했지만 인종차별에 부딪혔다고 한다.

그는 "유색 인종이고 여성이란 이유로 차별당했다"며 "너무 많은 노력을 했지만, 직속 상사로부터 인종차별적 발언을 듣고 나를 짓밟겠단 생각이 들었다.

이때 프리랜서로 나서 글을 쓰기 시작했다"고 떠올렸다.

이번 작품에서 기생 등 여성 서사에 큰 비중을 둔 것이 차별받은 경험의 영향이 있느냐는 물음에는 "구체적인 반박은 아니다"라고 선을 그었다.

김 작가는 기생을 재주가 많고, 낭만적이며, 독립적인 여성으로 그렸다.

옥희도 처음엔 수동적인 인물이지만 서서히 자아를 형성하며 성장하게 된다.

"과거 여성은 어머니, 아내 역할뿐 직업 선택의 여지가 별로 없었죠. 그중 희귀하게 독립성을 갖고 연애와 문학 활동에 자유롭고, 리더나 탤런트 역할도 했던 사람들이 기생이에요.

기생을 부정적으로 바라보는 것도 차별이란 생각에 애국심이 강한 기생들의 모습을 보여주고 싶었습니다.

"

김 작가는 "언어는 자체의 철학이 있다"며 영문판과 번역가 박소현 씨가 옮긴 한국어판의 읽는 맛이 다르다고 비교했다.

그는 "영문판과 한국어판에서 가장 좋아하는 문장도 다르다"며 "한국어판에선 의성어, 의태어 표현이 많아졌고 아장아장, 얌전 같이 귀여운 표현도 생겼다.

작품 속 대사의 경우 한국어로 먼저 생각하고 영어로 옮겨 본래의 따뜻한 말투가 한국어로 표현했을 때 더 맛이 난다"고 설명했다.

김 작가는 현재 포틀랜드에서 두 번째 장편 소설을 집필 중이다.

그는 "발레에 관한 소설"이라며 "러시아와 프랑스를 배경으로 한 발레리나 이야기로, 한 예술가와 그의 예술에 관한 러브 스토리다.

제가 9살 때부터 발레를 했고 무용을 좋아했다.

한국의 역사적인 이야기가 저의 조상으로부터 피로 내려온 이야기라면 발레 이야기는 예술에 대한 저의 사랑을 담는다"고 소개했다.

친환경 생활과 생태문학을 다루는 온라인 잡지 '피스풀 덤플링' 설립자이자 편집자인 그는 첫 소설 인세 수익 일부를 시베리아 호랑이와 아무르 표범을 보호하는 비영리 단체 '피닉스 펀드'에 기부하고 있다.

한국에 온 건 2002년이 마지막이란 그는 "한국을 다시 찾는다면 경복궁과 박물관을 둘러보고 국립발레단 공연도 보고 싶다"고 했다.

/연합뉴스

!["죽은 내 아들한테 자식이 있었다고?"…비밀 드러나자 '발칵' [성수영의 그때 그 사람들]](https://img.hankyung.com/photo/202407/01.37472823.3.jpg)