"고효율 고체형 태양전지…차세대 위성 미래 바꿀것"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

빛 흡수물질 '페로브스카이트'로

세계 최초 고체형 태양전지 개발

1일 1실험 도전한 독한 연구벌레

노벨화학상 수상 후보자로 거론

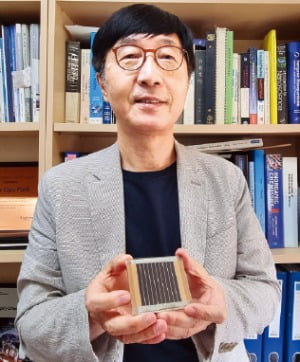

지난 27일 경기 수원시 성균관대 자연과학캠퍼스 연구실에서 만난 박남규 성균관대 화학공학부 교수(사진)는 연구 성과에 대해 이같이 말했다. 박 교수는 노벨상 수상자 후보 중 한 명으로 유력하게 거론되는 연구자다. 그는 2012년 세계 최초로 고체형 페로브스카이트 태양전지를 개발했다.

페로브스카이트는 빛 에너지를 전기 에너지로 변환할 때 필요한 빛 흡수 화학물질이다. 처음 발견된 것은 1839년이지만 액체 상태로만 존재해 안정성이 떨어졌다.

박 교수는 페로브스카이트를 고체 상태로 만드는 기술을 발견해 논문으로 발표하고 에너지 전환 효율을 2%대에서 6.5%대로 크게 높였다. 그는 “후속 연구로 에너지 전환 효율이 꾸준히 올라가며 현재는 이론상 한계에 근접한 20%대 중반에 달한다”고 설명했다.

박 교수의 연구 성과는 세계적으로 주목받았다. 그의 논문은 이날 기준 전 세계에서 7500회 이상 인용됐다. 논문 피인용지수 세계 상위 1% 수준이다. 박 교수 연구 이후 페로브스카이트를 태양전지에 적용하는 연구는 기하급수적으로 늘었다. 2011년 0편이었던 관련 연구는 이후 매년 1000편 이상 나왔다. 현재까지 누적 2만9000편 이상의 관련 논문이 발표됐다.

이런 연구 성과에 과학기술 조사기관 클래리베이트 애널리틱스(CA)는 박 교수를 2017년 노벨화학상 수상자 후보 중 한 명으로 뽑았다. ‘노벨상을 예고하는 상’으로도 알려진 영국의 ‘랭크상’을 작년 9월 받기도 했다.

지금은 노벨상 후보자로 거론되는 세계적인 연구자이지만 박 교수도 대학원생 시절엔 박사 학위를 받지 못할 뻔한 위기를 겪었다. 서울대 화학과 대학원 박사 과정 2년 차 시절 수개월간 매달렸던 실험 결과가 논문으로 이어지지 못했기 때문이다. 당시 상황에 대해 그는 “결혼도 한 상태여서 박사 수료만 하고 취업할지 고민했다”고 말했다.

그러나 지독한 ‘연구벌레’인 그는 ‘1일 1실험’ 이라는 무모한 도전을 겨울방학 동안 두 달 넘게 하면서 해결책을 찾아냈다. 그는 매일 아침 도서관을 찾아 해외 유명학술지에 실린 논문들을 복사했다. 이후 연구실에 박혀 실험 방법을 재현했다. 박 교수는 “서로 다른 실험을 수십 번 반복하며 연구방법론을 공부하다 보니 앞으로 어떻게 하면 될지 감이 잡혔다”고 했다.

박 교수는 페로브스카이트의 빛 흡수 원리를 과학적으로 규명하는 것에 연구 초점을 맞추고 있다. 아직 밝혀지지 않은 근본적인 원리를 찾아내면 앞으로 새로운 물질을 합성하는 등의 성과로 이어질 수 있기 때문이다.

그는 인생의 최종 목표에 대해 “해외 석학들은 70세에 연구한 성과가 90세에 노벨상 수상으로 이어지기도 한다”며 “연구실에서 실험하다가 생을 마감하는 게 유일한 꿈”이라고 답했다.

수원=김진원 기자 jin1@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![금리인하 '연내 1회' 축소에도…S&P·나스닥 또 최고치 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.37017767.1.jpg)

![[단독] 새마을금고 '특판 예금' 가입했는데…"파산 위기라니"](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37012629.3.jpg)

![[이 아침의 배우] '철의 여인' 메릴 스트리프, 할리우드 유리천장 깨다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37025013.3.jpg)