입력2006.04.02 13:18

수정2006.04.02 13:21

"기러기 아빠들은 환율하락 효과를 피부로 느끼는 것 같습니다.

매달 3천달러씩 미국에 가족 생활비를 보내는 사람들은 이달에는 연초보다 30만원 정도 환전비용을 줄였습니다."

외환은행 일산 마두역지점 박윤옥 팀장은 환율하락의 수혜자로 먼저 '기러기아빠'를 꼽았다.

박 팀장은 "자녀 하나를 미국 대학에 보내는 데 필요한 비용이 한해 6만∼7만달러 정도 되는데 올해 초보다 1백원가량 떨어진 환율이 유지된다면 연간 6백만∼7백만원의 비용이 줄어들 것"이라고 설명했다.

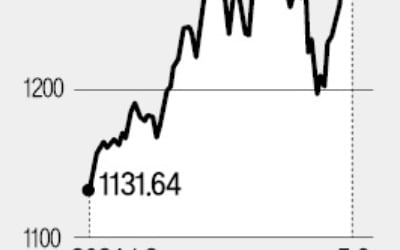

원·달러환율이 1천1백원대로 주저앉으면서 일선 은행 창구를 찾는 고객들의 희비가 엇갈리고 있다.

기러기 아빠들처럼 환율하락 수혜자들은 어깨가 한결 가벼워졌지만 달러로 월급을 받는 일부 봉급생활자들은 반대로 소득이 상당폭 줄었기 때문이다.

기러기 아빠 외에도 이민자금을 미국으로 송금하려는 고객과 해외여행이 잦은 고객 등이 환율하락의 재미를 보는 사람들이다.

또 현지에서 원화로 월급을 받는 해외 주재원들도 비교적 짭짤한 환차익(?)을 보고 있다.

반면 환율하락에 주름살이 늘어가는 사람들도 있다.

관악구에 사는 주부 박모씨(52)는 중국에 나가 있는 남편이 매달 보내주는 4천달러의 월급으로 생활을 해왔다.

4천달러면 작년까진 평균 5백만원 정도,올 초만 해도 4백70만∼4백80만원을 손에 쥘 수 있었지만 지난달 말 환전해보니 4백40만원에 불과,1년새 월급이 60만원이나 줄어든 셈이다.

국내에 들어와 있는 외국기업들은 대부분 월급을 원화로 주거나 달러로 주더라도 회사가 환위험을 일부 보전해 주므로 큰 문제가 없다는 게 은행 관계자들의 전언이다.

그러나 박씨 남편처럼 외국회사에서 달러로 월급을 받는 사람들의 실질 소득은 연초에 비해 꽤 많이 줄었다.

이밖에 외화예금 가입자들도 깊은 고민에 빠져 있다.

예금 만기가 돼 환전을 하자니 달러값(환율)이 많이 떨어져 손실을 감수해야 하고,그렇다고 계속 갖고 있더라도 달러값이 크게 오를 가능성이 별로 없기 때문이다.

김용준 기자 junyk@hankyung.com

![화웨이에 반도체 수출금지 '직격탄'...인텔 2.2% 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202405/B20240509064730400.jpg)