광주비엔날레 최고 화제작…김아영의 27분, 시공간이 뒤틀렸다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

광주 아시아문화전당 ACC 미래상 2024

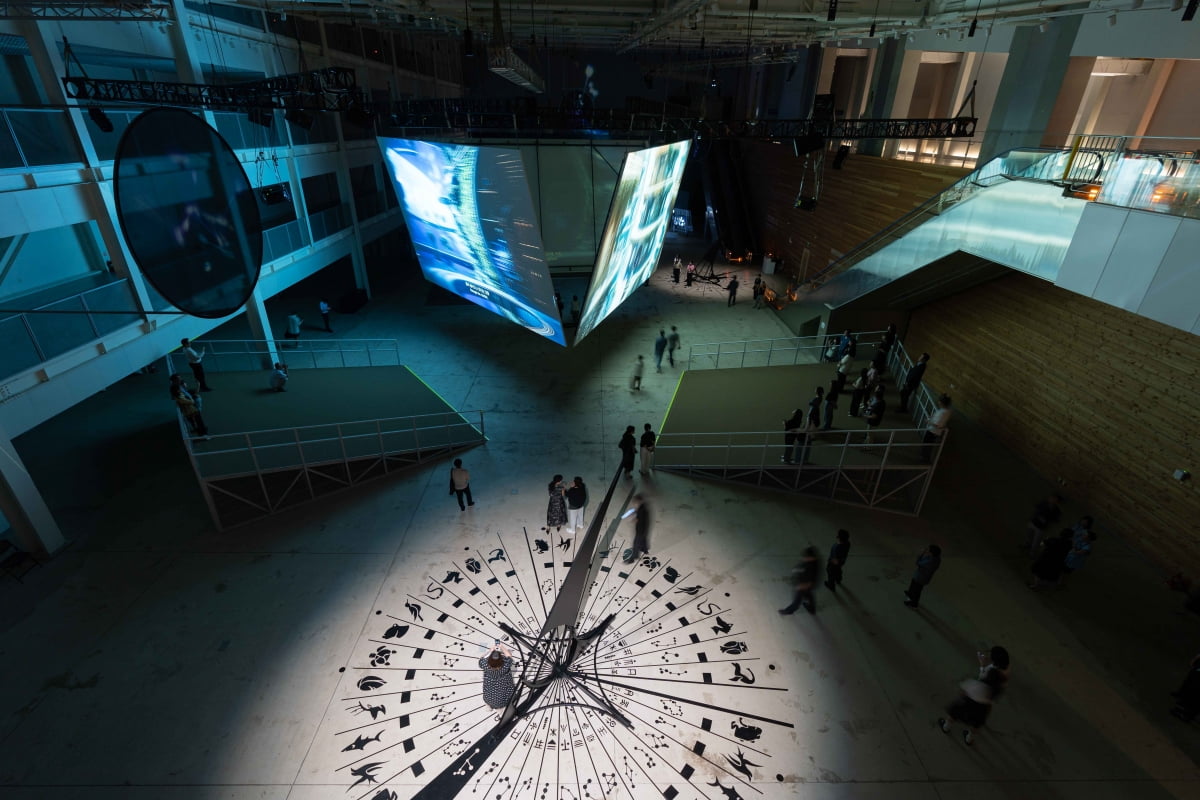

김아영 '딜리버리 댄서의 선 : 인버스'

김아영 '딜리버리 댄서의 선 : 인버스'

한스 울리히 오브히스트 영국 서펜타인 갤러리 예술감독은 무려 아침, 점심, 저녁 식사를 마치고 하루 세 차례나 전시장을 찾아왔다. 이들이 국립아시아문화전당을 찾은 이유는 오직 하나. '김아영'이라는 한국 작가의 27분짜리 신작 영상을 시청하기 위해서다.

미디어 아티스트 김아영은 역사와 시대에 저항하거나 이탈하는 존재들을 조명하는 작가다. 세상 어디에도 속하지 못하는 이들의 모호한 상태에 늘 관심을 가졌다. 이런 존재들을 비추며 우리 시대가 직면한 이슈들에 대한 메시지를 전한다. 지정학, 이송, 국가를 초월한 이동 등을 다룬다. 영상, 사운드, 퍼포먼스, 텍스트 등 매체를 가리지 않고 예술 세계를 펼쳐나간다.

그는 지난 4월 초대 'ACC 미래상'을 수상하며 이번 전시 기회를 얻었다. 이번에 선보이는 신작 '딜리버리 댄서의 선 : 인버스'에 투입된 제작비만 무려 3억원. 김아영은 당당히 1560㎡ 규모의 국립아시아문화전당 제1전시실을 홀로 가득 채웠다.

광활한 전시장 천장에 가로 11m짜리 대형 스크린 3개를 삼각형 구조로 매달았다. 각 화면마다 재생되는 영상이 조금씩 다르다. 관객이 어디에 자리하느냐에 따라 경험할 수 있는 화면 속 세상이 모두 다르다. 관객석에는 의자를 두는 대신 완만한 경사면을 설치했다. 관람객들이 앉아서도, 누워서도, 또 서서도 영상을 관람할 수 있게끔 의도했다.

이번 작품에서는 두 주인공 에른스트 모와, 그리고 스톰이 우연히 소멸된 과거의 시간관이 담긴 유물을 배달하며 서로 다른 시간관과 세계관이 충돌하는 이야기를 담았다. 복잡하게 얽히고 충돌하는 시공간을 선보이며 우리가 경험하는 시간, 공간 그리고 역사가 당연한 것이 아닐 수도 있다는 메시지를 전한다.

이번 작품은 김아영이 인공지능(AI)과 대화하며 만들었다는 점에서 더욱 주목을 받는다. 스토리의 절반을 AI가 책임졌다. 시나리오를 미리 짠 뒤 영상을 만들지 않고 AI과 실시간으로 대화하며 세계관을 실시간으로 설정해 나갔다. AI가 인도하는 길대로 시시각각 스토리를 바꾸며 영상을 제작했다. 김아영은 이 과정을 회상하며 스스로를 'AI 베이비시터'로 칭했다. AI가 처음부터 끝까지 모든 작업을 홀로 할 수 없어 명령어를 하나하나 발전시키고 다듬는 과정이 필요했기 때문이다.

김아영은 이렇듯 버려진 이미지를 스토리 중간에 폭발시키듯 보여주며 시간의 붕괴, 세계관의 혼동을 보다 효과적으로 표현하고자 했다. 파열음이 울릴 때마다 바로 옆 해시계도 함께 진동하며 움직인다. 그리곤 아무 일도 없던 듯 다시 스토리가 전개된다. 관객은 27분 길이의 작품을 관람하며 마치 미래 세계를 겪고 빠져나온 듯한 어지러움을 느낀다. 전시는 내년 2월16일까지.

최지희 기자 mymasaki@hankyung.com

![추위 피해 남하한 기후 난민, 한국인의 뿌리가 되다 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202409/01.37950538.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)