하이브는 게임 체인저인가, 룰 브레이커인가 [연계소문]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[김수영의 연계소문]

연(예)계 소문과 이슈 집중 분석

'엔터사 첫 대기업' 지정된 하이브

SM 이어 민희진과 분쟁까지 '몸살'

위기 딛고 내실 다진 '1위 기업' 될까

연(예)계 소문과 이슈 집중 분석

'엔터사 첫 대기업' 지정된 하이브

SM 이어 민희진과 분쟁까지 '몸살'

위기 딛고 내실 다진 '1위 기업' 될까

하이브(352820)가 써온 기록들이다. 코스피 상장과 동시에 엔터 1위 기업으로 우뚝 선 하이브는 3년 반 만에 업계 최초로 대기업집단으로 지정되기까지 했다. 오랜 시간 학생들의 코 묻은 돈으로 장사한다며 곱지 않은 시선을 받아왔던 K팝 업계로서는 상당히 의미 있는 이정표다. "두 유 노우 김치?"가 아닌 "두 유 노우 BTS?"라고 묻는 시대. 한국 대중문화를 세계 무대에 올리고 확장하는 데 하이브는 분명 큰 역할을 했다.

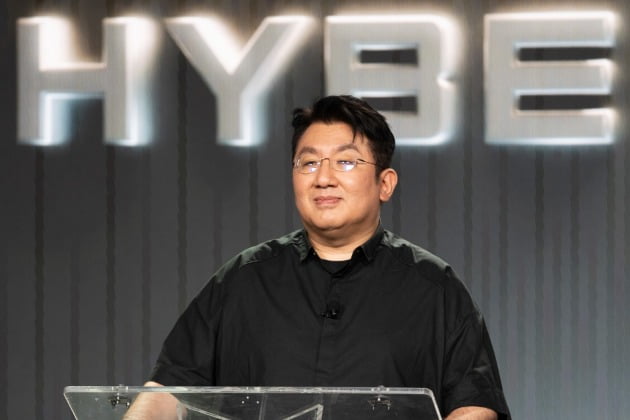

방시혁 하이브 의장은 꾸준히 대중음악계 게임 체인저가 되겠다는 포부를 드러냈다. 그는 2019년 8월 열린 기업설명회에서 "빅히트(하이브의 전신)의 목표는 음악 산업의 혁신을 이루어내고, 패러다임을 바꾸는 주체가 되는 것"이라고 밝혔다. 지난해 K팝의 위기를 언급하면서도 글로벌 시장에서 '게임 체인저' 역할을 수행할 수 있는 기업이 필요하다고 강조했고, SM엔터테인먼트와의 경영권 분쟁 당시에도 이수만 SM 창업자와 손잡으며 이유를 "SM과 하이브를 세계 대중음악의 게임 체인저로 도약시키기 위해"라고 설명했다.

하이브의 행보는 확실히 국내 엔터산업의 '통상적인 방식'과는 결이 달랐다. 종합 IT 플랫폼 기업을 자처한 이들은 아티스트를 발굴하고 기획·제작하는 업무를 넘어 고유 IP(지식재산권)를 기술에 접목해 다방면으로 생산성을 높일 수 있는 각종 사업에 집중했다. 게임, 웹툰, 웹소설, NFT 등이다. 아티스트 IP 활용 범위를 확장하는 건 타 엔터사에서도 '미래 먹거리'로 꼽히는 요소였는데, 이를 넘어 하이브는 각 분야를 모두 내재화하는 방식으로 IT 기업으로 충실히 덩치를 키웠다. 팬덤 플랫폼 위버스, MD를 판매하는 위버스샵까지 더해지며 회사는 고속 성장했다.

'벌집'에 빗대어 연결·확장·관계를 내세웠던 하이브의 최초 방향성과 맞는 모습이었다. 외적으로 견고한 하나의 큰 벌집이 완성된 모양새였다.

하지만 여기에는 '완전한 자율성은 없다'는 큰 모순이 존재했다. 방 의장은 빅히트뮤직은 물론 쏘스뮤직, 빌리프랩 소속 아티스트 프로듀싱에 관여했다. 음악적 관여도가 현저히 낮거나 아예 없었던 곳은 플레디스엔터테인먼트와 어도어가 유일했다. 각 레이블의 개성을 우선할 수 있는 통일된 방식이 존재하지 않았다. 결국 이는 특혜 혹은 차별이라는 상반된 시선을 불러오는 요인이 됐다.

기업의 체질 개선 과정에서도 내부적으로 완벽한 화합을 이루진 못했다는 평가가 나온다. 지난 4월 제출된 각 사의 감사보고서 기준 어도어를 제외한 모든 레이블의 대표이사는 현재 하이브 인사로 채워져 있다. 쏘스뮤직 김주영, KOZ엔터 이창우, 빌리프랩 김태호, 플레디스 이다혜 등이다. 기업 경영 분야 경력을 지닌 이들로 그간의 이력이 엔터업과는 거리가 있으며, 초창기 합류했던 엔터 실무 경력자 중 하이브를 떠난 이들도 많다.

아울러 어도어는 민희진 대표가 경영과 프로듀서를 모두 맡은 곳으로, '1인 프로듀싱 체제'라는 한계에서 벗어나지 못했다는 허점을 보이기도 했다.

기업적 접근으로 인한 지나친 상업화도 감성 영역에 해당하는 K팝 팬심과 어긋나는 지점이었다. 크게 뛴 공연 티켓 가격, 가격 대비 질 낮은 MD 등으로 팬들의 질타가 이어지곤 했다. SM과의 분쟁에 이어 민희진 어도어 대표와의 갈등까지 겪으며 지속되는 여론전 역시 눈살을 찌푸리게 한다는 반응도 있다. 그 과정에서 아티스트와 팬들에 대한 배려가 없다는 이유에서다.

엔터 업계에는 외적인 성장만큼이나 '내부 살림'을 잘해야 한다는 말이 있다. 구성원과 팬들을 잘 돌봐 자부심을 고취 시켜야 한다는 의미다. 현재 하이브는 브랜드 이미지 개선, 팬덤 결집력 강화 등 여러 부분을 숙제로 떠안게 된 상황이다. 가파른 성장 속에서 생겨난 각종 부작용을 몸소 겪고 있지만, 이를 계기 삼아 내실까지 다진 양질의 1위가 될 수도 있다. 과연 하이브가 현재의 사태를 잘 극복하고 룰 브레이커가 아닌, 모두가 동의할 수 있는 게임 체인저가 될 수 있을지 귀추가 주목된다.

김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)