3수 끝에 예비타당성 조사 통과

2030년 6G 통신위성 2기 발사

이 사업의 목표는 국내 기업이 저궤도 위성통신 기술을 확보하는 것이다. 2030년 초까지 6G 표준 기반의 저궤도 통신위성 2기를 발사하고, 지상·단말국까지 포함된 시스템 시범망을 구축한다는 게 골자다. 내년부터 2030년까지 3199억9000만원을 투입한다.

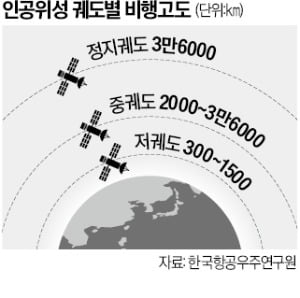

고도 300~1500㎞의 저궤도 위성은 고도 3만6000㎞의 정지궤도 위성에 비해 지구에 가까워 고속통신을 제공할 수 있다. 이미 스페이스X, 원웹, 아마존, 텔레샛 등 글로벌 기업들이 시장을 선점했다. 스페이스X의 ‘스타링크’는 5500여 개의 저궤도 군집위성으로 촘촘한 인터넷망을 구축했다. 시장조사업체 마인드커머스에 따르면 저궤도 위성통신 시장은 2021년 41조원에서 2030년 285조원에 이를 것으로 예측돼 성장성도 높다.

과기정통부는 ‘정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발사업’도 예타를 통과했다고 밝혔다. 내년부터 2031년까지 이뤄질 이 사업엔 6008억원이 투입된다. 천리안위성 5호 개발사업은 현재 운용 중인 ‘천리안위성 2A호’ 수명이 끝나감에 따라 추진됐다. 5호는 개발사업이 순조롭게 진행되면 2031년 발사될 예정이다.

정지궤도 위성은 중궤도나 저궤도 위성보다 관측 범위가 넓다. 통상 정지궤도 기상위성은 극지방을 제외한 지구 지표면 4분의 1을 관측할 수 있다. 현재보다 자세하고 세밀하게 관측할 수 있는 것이다.

류제명 과기정통부 네트워크정책실장은 “예타 통과로 대한민국 우주 경제에 활력을 불어넣을 것”이라고 말했다.

강경주 기자 qurasoha@hankyung.com