비자·쿼터제·수도권 규제…외국인 고용 '산 넘어 산'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

DEEP INSIGHT

외국인 고용 가로막는 '규제 장벽'

중소·중견기업 인력난 시달리는데

숙련공, 내국인의 20%밖에 못 뽑아

중견기업은 비숙련공 채용 불가능

유학생의 취업 비자 전환 '별따기'

전문가들 "정책 융통성 발휘해야"

석·박사 유학생, 혁신형 중기 취업 땐

인력난 해소·지역 발전 기여 가능

직업훈련 받는 외국인 적극 활용을

중기부, 부처들과 구체적 방안 마련

외국인 고용 가로막는 '규제 장벽'

중소·중견기업 인력난 시달리는데

숙련공, 내국인의 20%밖에 못 뽑아

중견기업은 비숙련공 채용 불가능

유학생의 취업 비자 전환 '별따기'

전문가들 "정책 융통성 발휘해야"

석·박사 유학생, 혁신형 중기 취업 땐

인력난 해소·지역 발전 기여 가능

직업훈련 받는 외국인 적극 활용을

중기부, 부처들과 구체적 방안 마련

외국인 근로자 채용의 현주소를 단편적으로 보여주는 사례다. 산업현장과 동떨어진 외국인 근로자 채용 시스템을 근본적으로 뜯어고쳐야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 현장 수요는 많은데 높은 비자 허들 탓에 외국 인력 공급에 차질을 빚는 부작용이 끊이지 않고 있어서다.

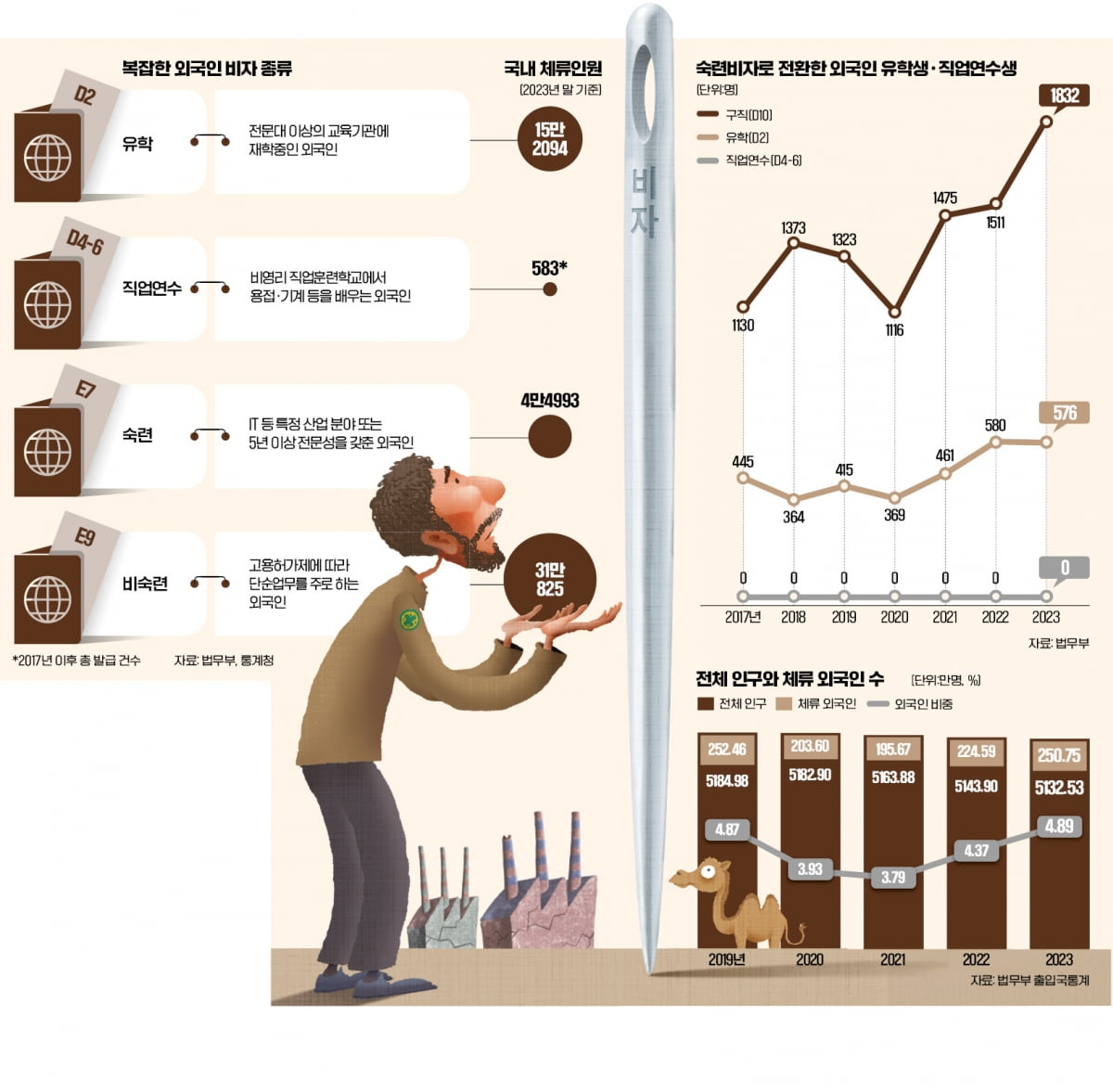

“높은 비자 문턱에 채용 어려워”

산업현장에서 일하는 외국인 근로자의 취업비자는 단순 업무를 담당하는 비숙련(E9) 비자와 숙련(E7) 비자 등 크게 두 종류다. 두 비자 모두 허들이 높아 기업의 채용을 가로막는다는 볼멘소리가 나오고 있다. 숙련 비자를 받으려면 직종과 연관된 분야에서 석사 이상 학위를 받거나, 학사 취득 이후 1년 이상 관련 업종에서 근무하거나 5년 이상 근무 경력을 갖춰야 한다. 숙련 비자로 체류 중인 외국인이 지난해 말 기준 4만4993명에 그친 건 이런 이유에서다. 비숙련 비자 소지자는 31만825명으로 숙련 비자 소지자보다 훨씬 많다.예림화학에서 새시 틀을 만드는 인도네시아인 드위 모르디안토는 비숙련 비자로 입국한 지 9년 만인 2022년 영구 거주를 위해 숙련 비자로 전환했다. 비숙련 비자는 최장 10년까지만 한국 체류가 가능하지만, 숙련 비자는 3년마다 계속 갱신할 수 있고 가족도 초청할 수 있어서다. 그는 한국어와 한국문화 등 사회통합 프로그램 수료에 415시간을, 한국사회 이해를 위한 심화과정(5단계)에 100시간을 썼다. 모르디안토는 “한국에 오고 싶어 하는 고향 친구가 많은데 비자를 받기 어렵고 바꾸기는 더 힘들다”고 말했다.

외국인이 숙련 비자 전환에 대한 정보를 얻기도 어렵다. 대부분 동남아시아, 중앙아시아 출신 근로자지만 정부가 운영하는 대한민국 비자 포털 사이트는 한국어와 영어, 중국어만 지원된다. 외국인이 어렵사리 숙련 비자를 받아도 문제가 끝나는 건 아니다. 중소기업 특히 지방 소재 기업은 ‘내국인 직원 수의 20% 한도’라는 채용 쿼터 때문에 뽑지 못하는 경우가 많다.

비숙련 비자도 허들이 높긴 마찬가지다. 다이캐스팅(고압 주조) 전문업체 삼기는 올 3월 경기 평택에서 충남 서산으로 본사를 옮겼다. 삼기 역시 중견기업이어서 비숙련공을 채용할 수 없지만 ‘비수도권에 있는 뿌리산업 기업’에는 허용해주는 예외 조항을 이용하기 위해서다. 현실에 맞지 않는 기준 탓에 불필요한 절차를 거친 셈이다.

공들여 가르친 숙련공은 ‘방치’

비숙련 및 숙련 비자 외에 외국인 근로자를 비교적 쉽게 확보하는 경로가 전문대생 등 유학(D2) 비자와 직업 연수생(D4-6) 비자다. 당장 현장에 투입할 수 있는 기술을 배운 데다 한국어도 능숙해 기업들이 선호한다. 그러나 이런 외국인이 취업 비자를 받기는 하늘의 별 따기다.중소벤처기업진흥공단 조사를 보면 국내 유학생 중 88.73%가 졸업 후 한국 취업을 원하고 있다. 법무부에 따르면 유학(D2) 비자 외국인 중 숙련 비자로 전환한 사람은 지난해 576명뿐이었다. 전체 유학생은 15만2094명으로, 전환율이 0.37%에 불과하다. 대학 졸업 후 2년 기한으로 전환되는 구직(D10) 비자 상태에서 숙련 비자로 전환한 사람은 1832명에 그쳤다.

직업연수 비자의 사정은 더 심각하다. 이 제도가 도입된 2017년 이후 숙련 비자를 받아 국내 취업에 성공한 외국인 근로자는 단 한 명도 없다. 직업연수 교육기관들은 정부의 까다로운 잣대를 비판하고 있다. 한 관계자는 “코리안드림을 꿈꾸며 자비를 들여 직업훈련을 받던 외국인들이 한국에서 취업이 막히자 대부분 본국으로 돌아가거나 불법 체류자로 전락하는 사례가 잇따랐다”고 말했다.

오영주 중소벤처기업부 장관이 최근 중소기업 도약 전략을 발표하면서 유학 비자 외국인을 중소기업 인재로 육성하겠다고 강조한 것도 이런 배경에서다. 오 장관은 “국내 중소기업, 특히 지방 소재 기업들은 인력난을 호소하고 있다”며 “외국인 인재를 고용하면 기업과 외국인 모두에 좋은 기회”라고 말했다.

“이민청 설립 서둘러야”

비자 제도가 까다로운 건 불법 체류자를 의식하기 때문이다. 법무부에 따르면 불법 체류자는 42만 명에 이른다. 전문가들은 그러나 엄격한 비자 관련 제도가 오히려 불법 체류자를 양산하는 부작용을 낳고 있다고 지적한다. 당장 현장에 투입할 수 있는 외국인 고용을 위해 현재 ‘0명’인 직업연수 비자 소지자는 물론 유학생의 숙련 비자 취득을 대폭 늘려야 한다는 것이다. 이기중 중소기업중앙회 외국인인력지원실장은 “정부가 유학생을 바로 숙련 비자로 전환해주기를 꺼린다면 우선 비숙련 비자로 바꿔준 뒤 향후 숙련 비자로 갈아탈 수 있도록 취업의 길을 넓혀주는 방안을 마련하는 것이 시급하다”고 지적했다.관련 법안은 마련돼 있다. 지난해 9월 임이자 의원이 대표발의한 외국인 고용법 개정안에는 유학생의 E9 비자 전환을 지원할 근거조항이 담겨 있다. 하지만 이 법안은 오는 27일 회기가 끝나는 21대 국회를 통과하지 못할 가능성이 크다. 외국인 정책을 총괄하는 출입국·이민관리청 설치가 시급하다는 지적도 끊이지 않고 있지만 이 법안 역시 계류돼 있다.

문제를 인식한 정부는 관련 부처 간 협의를 시작했다. 중기부는 관련 부처, 산하기관들과 구체적 방안을 마련하고 있다. 노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 “비자는 원칙이 중요하지만 실수요자인 기업의 요구를 반영해 유연하게 적용해야 한다”며 “석·박사 유학생 인재들을 혁신형 중소기업에 취업시키면 시너지가 날 수 있고 지역 발전에도 기여할 수 있다”고 조언했다.

민지혜 기자 spop@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)