눈물과 분노, 웃음과 자부심 넘쳤던 총천연색 국가 '동독'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

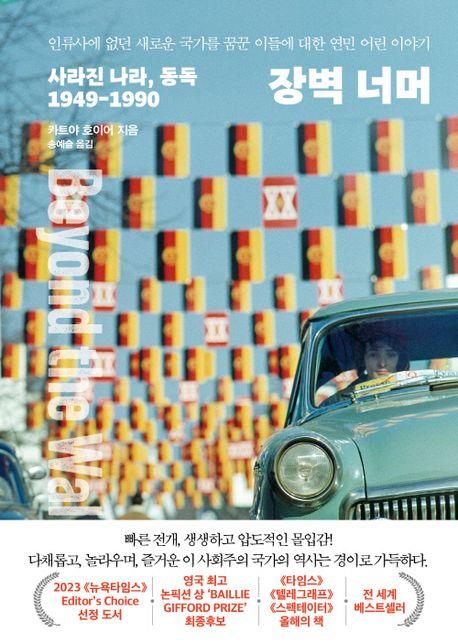

역사서 '장벽 너머: 사라진 나라, 동독' 출간

나치가 발흥하자 독일에 있던 공산주의자와 지식인들은 소련으로 향했다.

그러나 그곳 사정도 만만치 않았다.

히틀러는 막무가내였지만 스탈린은 교묘했다.

그는 끊임없이 의심하며 독일 공산주의자들을 시험했다.

소련 '내무인민위원회 명령 00439호'에 따르면 소련에 거주한 독일인 5만5천5명이 간첩 등의 혐의로 잡혀 들어갔다.

그중 4만1천898명이 총살됐고, 1만3천107명이 장기간 투옥됐다.

독일공산당 집행위원회 인사들은 히틀러보다 스탈린 손에 더 많이 희생됐다.

독일계 영국인 역사학자 카트야 호이어가 쓴 '장벽 너머: 사라진 나라, 동독 1949-1990'은 독일민주공화국(동독)의 명멸을 다룬 묵직한 역사서다.

히틀러에게 쫓겨 소련으로 떠난 독일인들이 동독을 세워 사회주의 실험에 나선 후 끝내 실패하기까지의 도정을 그렸다.

저자는 동독의 마지막 국가원수였던 에콘 크렌츠, 대중가수 프랑크 쇠벨과 같은 유명인뿐 아니라 교사·경리·노동자·경찰 등과 같은 일반인과의 인터뷰를 통해 자칫하면 놓칠 수 있는 동독의 역사를 세밀하게 복원한다.

648쪽에 이르는 비교적 긴 호흡의 책이지만 빠른 이야기의 전개 덕택에 지루할 틈이 별로 없다.

무엇보다 인간의 본질을 꿰뚫는 통찰력 있는 시각과 그에 기반한 섬뜩한 문장은 수작으로서의 풍모를 드러낸다.

책에 따르면 나치를 피해 소련으로 갔다가 총살 위기에 직면한 독일 공산주의자들은 의심 많은 스탈린에게 충성을 입증해야 했다.

그들이 생존하기 위해 선택한 방식은 '밀고'였다.

전설적인 공산주의 여전사 로자 룩셈부르크와도 함께 활동했던 빌헬름 피크, 그리고 그보다 몇 배는 음흉한 발터 울브리히트는 겉모습은 상냥했지만 속은 무자비했다.

그들은 부지런히 동료를 고발했다.

독일공산당 정치국원 9명 가운데 스탈린의 대숙청 속에서 살아남은 이는 피크와 울브리히트 두 명뿐이었다.

독일 공산주의자들은 스탈린의 편에서 제2차 세계대전에 동참했다.

목불인견(目不忍見)의 참상이 전장에서 펼쳐졌다.

살인과 강간 등 수많은 전쟁 범죄가 잇달았다.

가장 큰 희생자는 힘없는 여성과 아이들이었다.

저자는 스탈린 군대가 독일을 점령하는 과정에서 200만명 이상이 강간당했다고 말한다.

"승자의 가혹한 응징" 속에 만신창이가 된 독일 국민은 좌절감 속에 동요했다.

스탈린의 신임을 얻은 피크와 울브리히트가 각각 대통령과 막후 실권자로서 그런 동독을 정비해나갔다.

그들은 나치 부역자를 처벌하고, 융커(대지주)의 땅을 빼앗아 농민들에게 나눠주었다.

동독의 탈나치와 작업은 나치를 수용한 서독 정부와 대비되며 지식인들의 주목을 받았다.

서독 정부는 공직계·교육계·문화계, 심지어 경찰조직에도 나치 출신을 기꺼이 받아들였다.

베르톨트 브레히트 등 유명 예술인과 지식인들은 서독 정부의 조처에 강력히 반발하며 동독으로 떠났다.

전후 막후 실권자로 떠오른 울브리히트는 노동자 출신인 에리히 호네커를 제자로 삼아 지도자 수업에 나섰고, 냉혈한인 에리히 밀케에게 비밀경찰 슈타지를 맡겨 통치 기반을 다졌다.

슈타지는 동독이 망할 때까지 규모를 키우며 동독 정권을 지키는 데 결정적인 역할을 했다.

내치의 안정 속에 동독은 1950년대 신생 공화국으로서 정치적으로나 경제적으로 기틀을 다졌다.

기백이 넘치고 그만큼 불만이 격렬히 폭발했던 시대였다.

60년대에는 베를린 알렉산더 광장에 텔레비전탑이 세워졌고, 건설사업과 우주 경쟁, 그 밖의 과학적 성과를 선보였다.

70년대는 그야말로 황금기였다.

동독제품이 미국과 영국에도 수출되면서 동독인들은 윤택한 삶을 누렸다.

그러나 80년대에 들어서자 공산주의 종주국 소련이 그랬던 것처럼, 노쇠한 정권은 현실 감각을 잃고 아이디어가 고갈됐다.

개혁이 절실했으나 오로지 비밀경찰 슈타지에 의지해 간신히 정권의 명맥만을 유지해 나갔다.

저자는 1961년 베를린장벽 건설부터 1980년대 중반 사회주의의 기반이 흔들리기까지, 억압과 잦은 고난 속에서도 동독이 정치적으로나 사회·문화적으로 독특한 풍경을 간직한 곳이었다고 주장한다.

"단조롭고 흐릿한 잿빛 세상, 즉 개성도, 선택 의지도, 의미도 없는 세상"이라는 동독에 대한 서구인들의 일반적인 시각이 잘못된 편견에 기초하고 있다는 것이다.

"억압과 잔혹함이 존재했으나 기회와 소속감도 존재했다.

동독 사회는 이 모든 것을 경험했다.

눈물과 분노뿐 아니라 웃음과 자부심도 존재했다.

독일민주공화국 시민은 삶을 살았고, 사랑했으며, 일했고, 늙어갔다.

휴가를 떠났고, 자국 정치인들로 우스갯소리를 했고, 자식들을 낳아 길렀다.

그들의 이야기를 독일 서사에서 빼놓을 수 없다.

"

서해문집. 송예슬 옮김.

/연합뉴스

그러나 그곳 사정도 만만치 않았다.

히틀러는 막무가내였지만 스탈린은 교묘했다.

그는 끊임없이 의심하며 독일 공산주의자들을 시험했다.

소련 '내무인민위원회 명령 00439호'에 따르면 소련에 거주한 독일인 5만5천5명이 간첩 등의 혐의로 잡혀 들어갔다.

그중 4만1천898명이 총살됐고, 1만3천107명이 장기간 투옥됐다.

독일공산당 집행위원회 인사들은 히틀러보다 스탈린 손에 더 많이 희생됐다.

히틀러에게 쫓겨 소련으로 떠난 독일인들이 동독을 세워 사회주의 실험에 나선 후 끝내 실패하기까지의 도정을 그렸다.

저자는 동독의 마지막 국가원수였던 에콘 크렌츠, 대중가수 프랑크 쇠벨과 같은 유명인뿐 아니라 교사·경리·노동자·경찰 등과 같은 일반인과의 인터뷰를 통해 자칫하면 놓칠 수 있는 동독의 역사를 세밀하게 복원한다.

648쪽에 이르는 비교적 긴 호흡의 책이지만 빠른 이야기의 전개 덕택에 지루할 틈이 별로 없다.

무엇보다 인간의 본질을 꿰뚫는 통찰력 있는 시각과 그에 기반한 섬뜩한 문장은 수작으로서의 풍모를 드러낸다.

그들이 생존하기 위해 선택한 방식은 '밀고'였다.

전설적인 공산주의 여전사 로자 룩셈부르크와도 함께 활동했던 빌헬름 피크, 그리고 그보다 몇 배는 음흉한 발터 울브리히트는 겉모습은 상냥했지만 속은 무자비했다.

그들은 부지런히 동료를 고발했다.

독일공산당 정치국원 9명 가운데 스탈린의 대숙청 속에서 살아남은 이는 피크와 울브리히트 두 명뿐이었다.

독일 공산주의자들은 스탈린의 편에서 제2차 세계대전에 동참했다.

목불인견(目不忍見)의 참상이 전장에서 펼쳐졌다.

살인과 강간 등 수많은 전쟁 범죄가 잇달았다.

가장 큰 희생자는 힘없는 여성과 아이들이었다.

저자는 스탈린 군대가 독일을 점령하는 과정에서 200만명 이상이 강간당했다고 말한다.

스탈린의 신임을 얻은 피크와 울브리히트가 각각 대통령과 막후 실권자로서 그런 동독을 정비해나갔다.

그들은 나치 부역자를 처벌하고, 융커(대지주)의 땅을 빼앗아 농민들에게 나눠주었다.

동독의 탈나치와 작업은 나치를 수용한 서독 정부와 대비되며 지식인들의 주목을 받았다.

서독 정부는 공직계·교육계·문화계, 심지어 경찰조직에도 나치 출신을 기꺼이 받아들였다.

베르톨트 브레히트 등 유명 예술인과 지식인들은 서독 정부의 조처에 강력히 반발하며 동독으로 떠났다.

전후 막후 실권자로 떠오른 울브리히트는 노동자 출신인 에리히 호네커를 제자로 삼아 지도자 수업에 나섰고, 냉혈한인 에리히 밀케에게 비밀경찰 슈타지를 맡겨 통치 기반을 다졌다.

슈타지는 동독이 망할 때까지 규모를 키우며 동독 정권을 지키는 데 결정적인 역할을 했다.

기백이 넘치고 그만큼 불만이 격렬히 폭발했던 시대였다.

60년대에는 베를린 알렉산더 광장에 텔레비전탑이 세워졌고, 건설사업과 우주 경쟁, 그 밖의 과학적 성과를 선보였다.

70년대는 그야말로 황금기였다.

동독제품이 미국과 영국에도 수출되면서 동독인들은 윤택한 삶을 누렸다.

그러나 80년대에 들어서자 공산주의 종주국 소련이 그랬던 것처럼, 노쇠한 정권은 현실 감각을 잃고 아이디어가 고갈됐다.

개혁이 절실했으나 오로지 비밀경찰 슈타지에 의지해 간신히 정권의 명맥만을 유지해 나갔다.

저자는 1961년 베를린장벽 건설부터 1980년대 중반 사회주의의 기반이 흔들리기까지, 억압과 잦은 고난 속에서도 동독이 정치적으로나 사회·문화적으로 독특한 풍경을 간직한 곳이었다고 주장한다.

"단조롭고 흐릿한 잿빛 세상, 즉 개성도, 선택 의지도, 의미도 없는 세상"이라는 동독에 대한 서구인들의 일반적인 시각이 잘못된 편견에 기초하고 있다는 것이다.

"억압과 잔혹함이 존재했으나 기회와 소속감도 존재했다.

동독 사회는 이 모든 것을 경험했다.

눈물과 분노뿐 아니라 웃음과 자부심도 존재했다.

독일민주공화국 시민은 삶을 살았고, 사랑했으며, 일했고, 늙어갔다.

휴가를 떠났고, 자국 정치인들로 우스갯소리를 했고, 자식들을 낳아 길렀다.

그들의 이야기를 독일 서사에서 빼놓을 수 없다.

"

서해문집. 송예슬 옮김.